HYGGE HOUSE キャラクター紹介

ヒュッゲ(Hygge)とは、デンマーク語で「居心地がいい空間」や「楽しい時間」を意味する言葉で、そんな空間や時間を作ってくれる家に住むメンバー達を紹介します。

Read more

ヒュッゲ(Hygge)とは、デンマーク語で「居心地がいい空間」や「楽しい時間」を意味する言葉で、そんな空間や時間を作ってくれる家に住むメンバー達を紹介します。

Read more

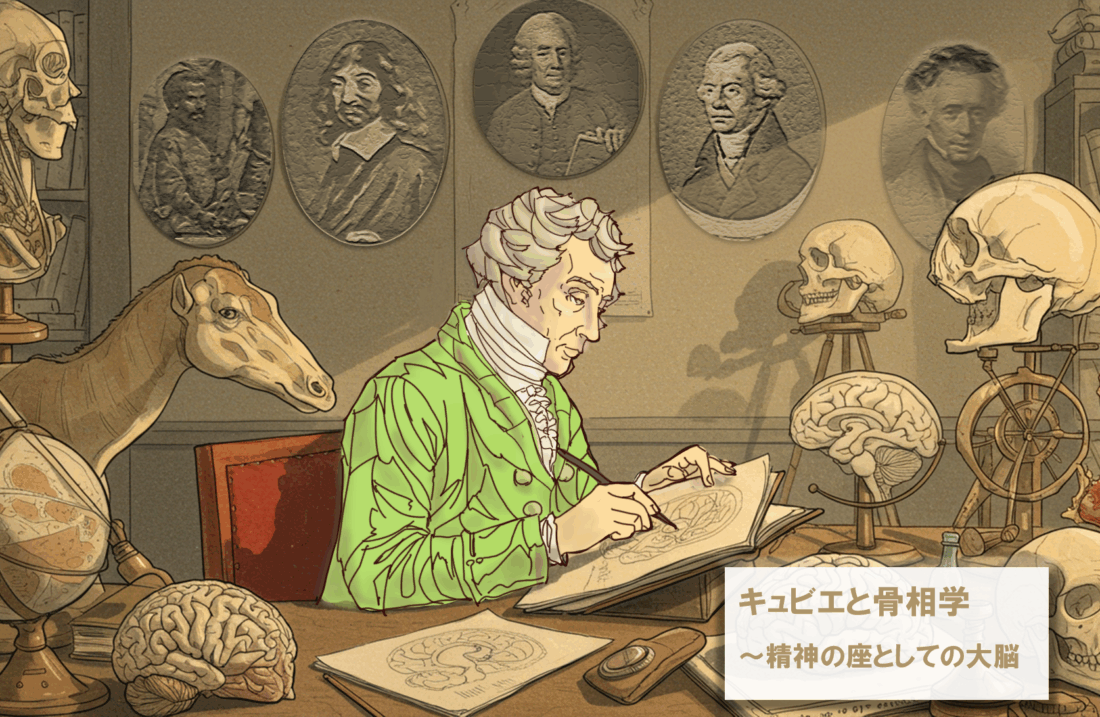

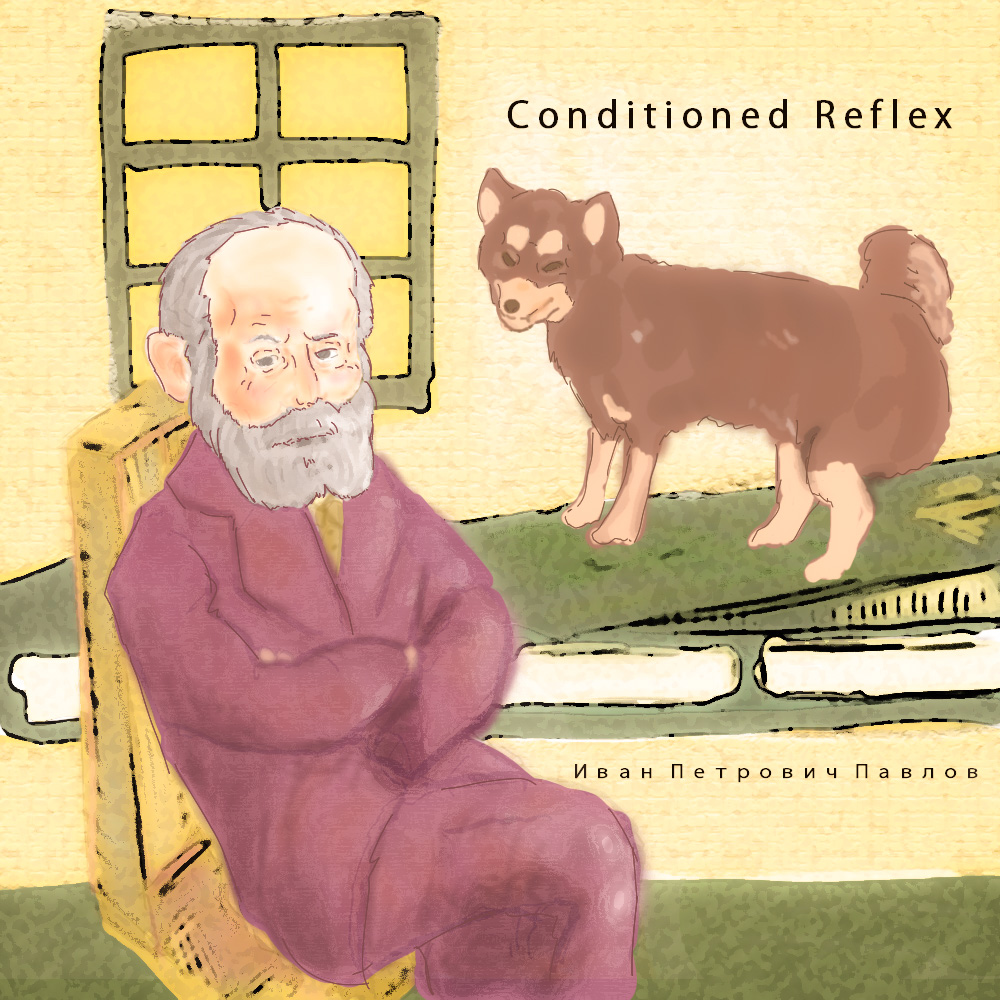

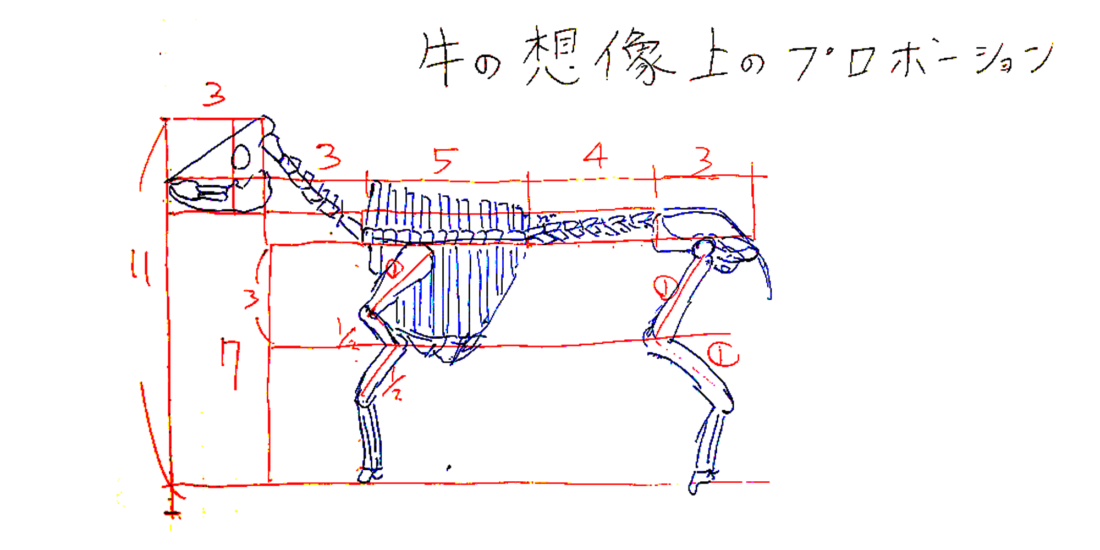

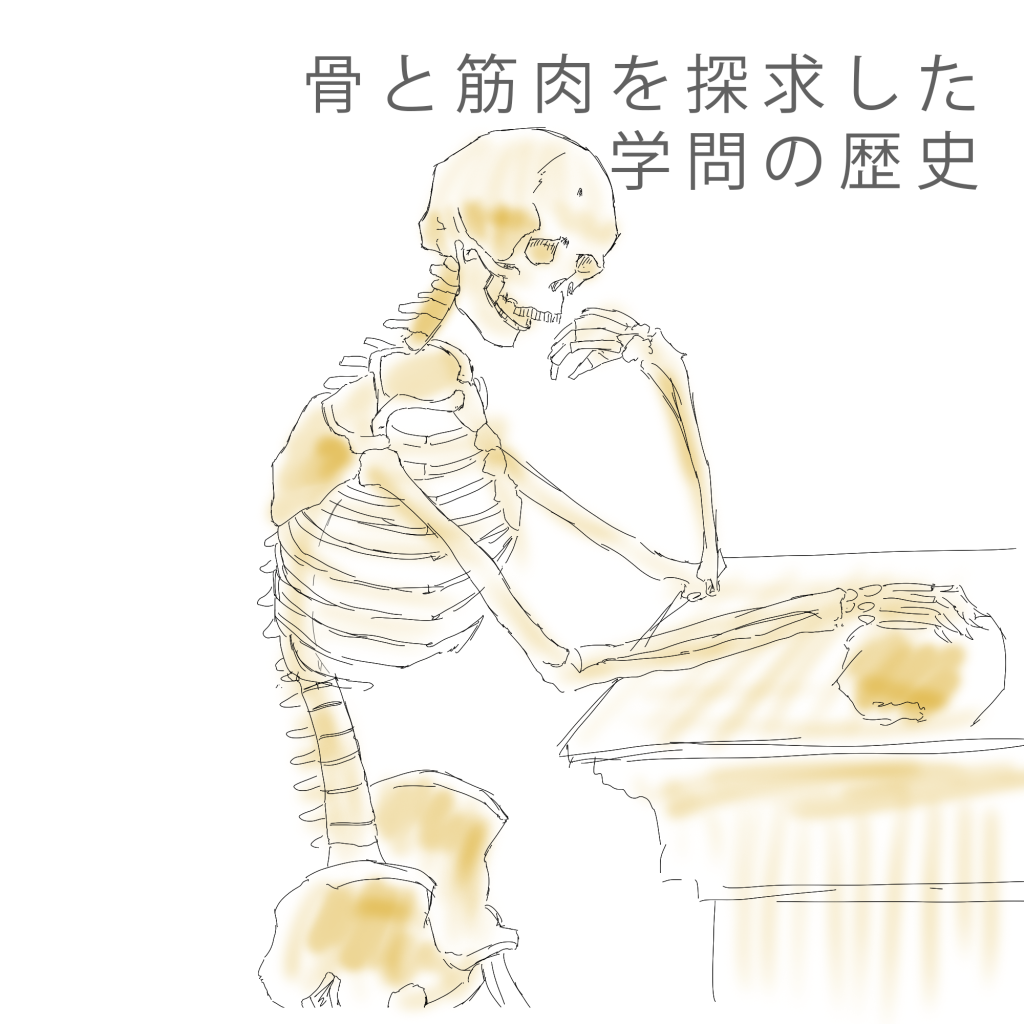

キュヴィエは1796年に絶滅種の存在を証明し、動物の形態や骨格を比較解剖学により復元する技術を確立しました。この技術は彼が確立した比較心理学によるもので、この比較解剖学は大脳を精神の中心と科学的に証明するツールとなり、 […]

Read more

生成AI(ジェネレーティブAI)とは、深層学習を用いて大量のデータからパターンや特徴を学習し、その知識を基に新たなデータを自ら生成できる人工知能のことです。 僕自身は生成AIのperplexityを始めとする対話型A […]

Read more

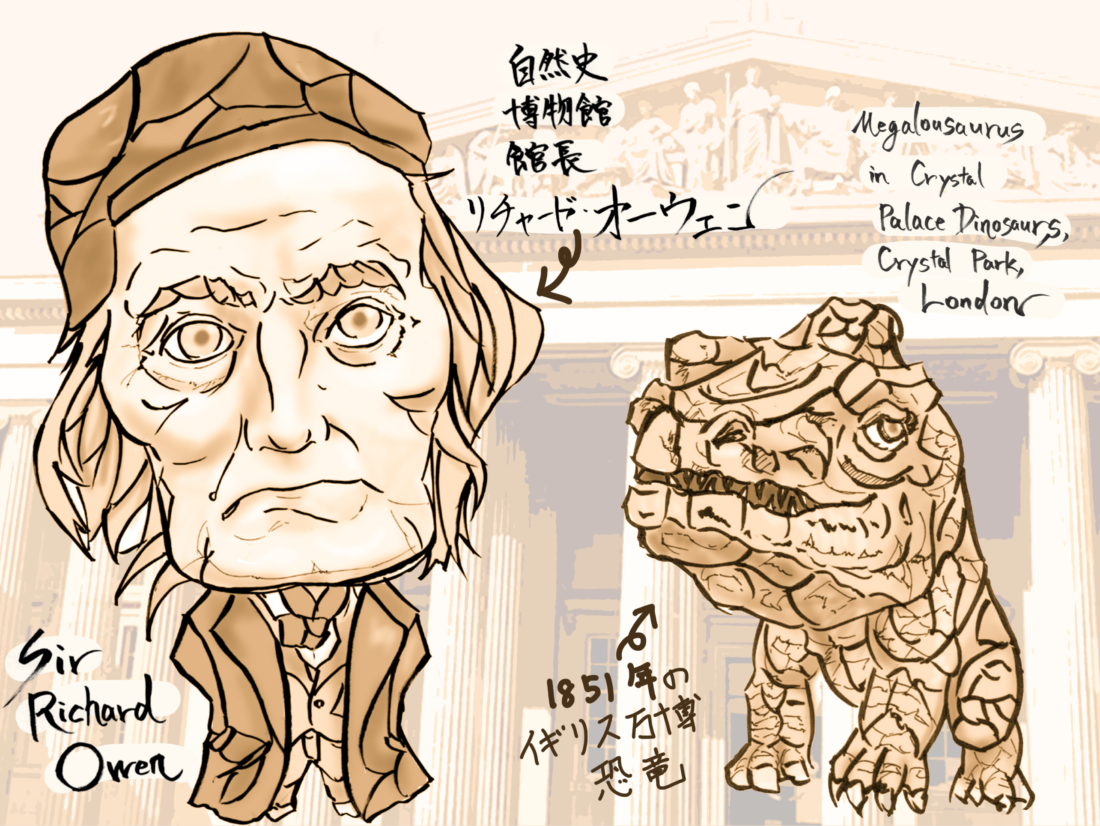

1815年にウィリアム・スミスがイギリス全域の地質図を完成させるなど地質学が急速に発展したのと、産業革命による採掘活動や鉄道建設で地層が露出し始めたのも関係し、またイギリス南部は中生代の地層が広く分布しており、恐竜化石 […]

Read more

柴又帝釈天は正式な名称を「経栄山題経寺」と言い日蓮宗のお寺。「経栄山題経寺」は文字通りに解釈すると「仏教の教えが栄える山にある、経典を説く寺」という意味であり、日蓮宗なので法華経を説くお寺である。本堂には関東大震災前後 […]

Read more

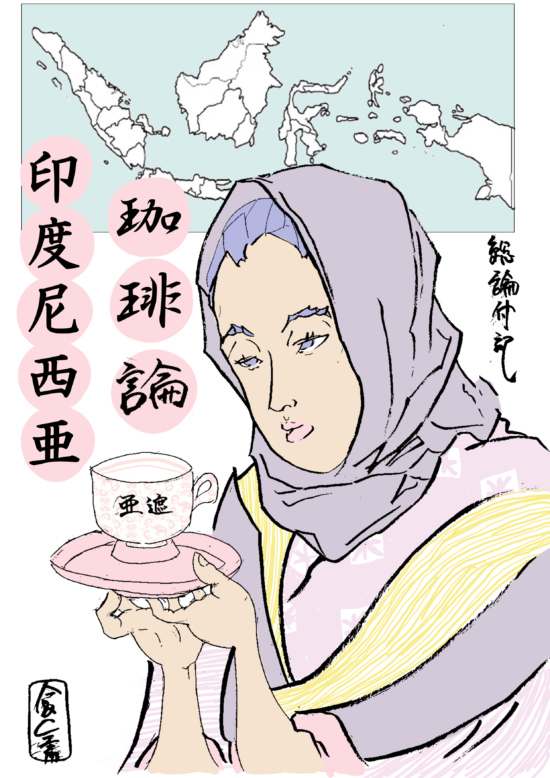

【目次】 1章:インドネシアの珈琲 1.インドネシアと珈琲 【歴史】 2.スマトラ島のアラビカ種の珈琲 [マンデリンとガヨの比較] 3.アチェ地区のガヨコーヒー2章:珈琲産地・豆・抽出法による味への影響 1.育て方と […]

Read more

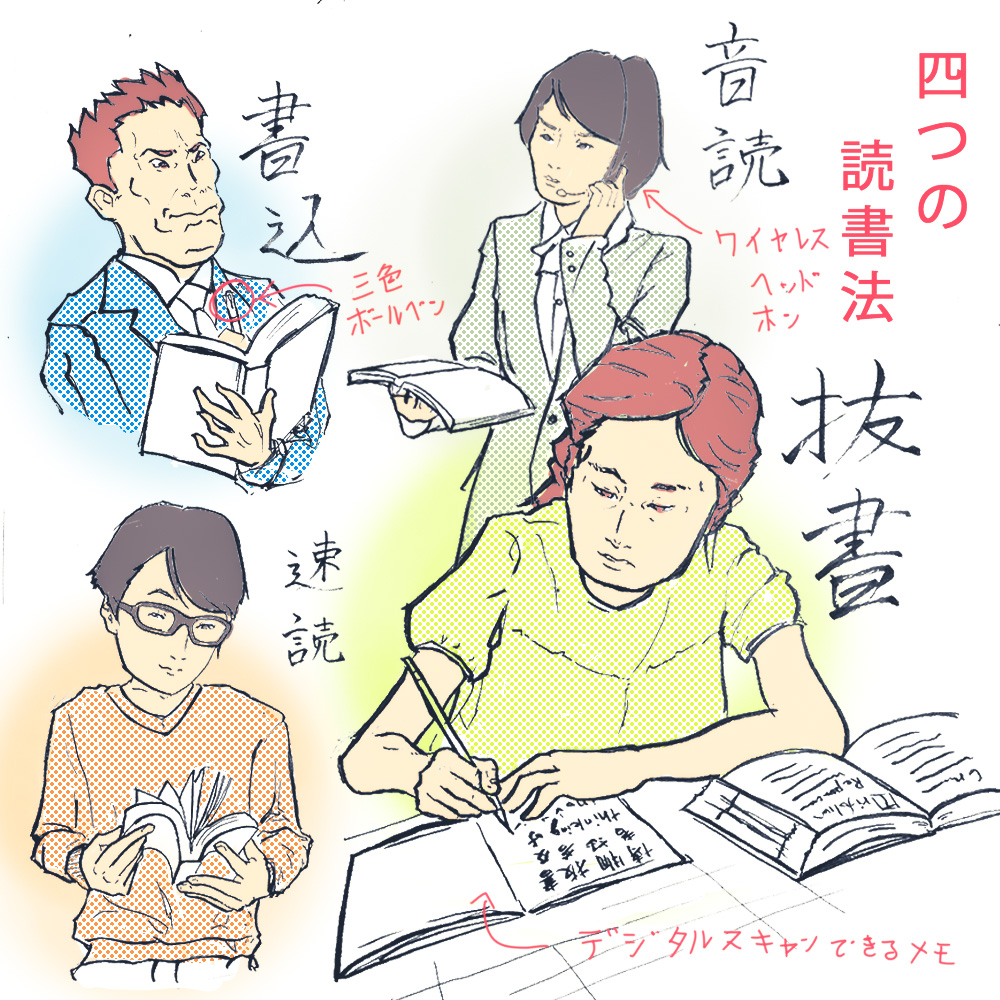

あるテーマの物事を学ぶとき、それに関連する物事の知識(豆知識)を学ぶことは大切だ。 ただ、その関連する物事を沢山な学ぶ内に、量が増えてきて覚えきれなくなったり、沢山ありすぎてこんがらがったりする。そのため、それぞれの […]

Read more

目次 1章.泣いたときの対処法 【泣き声】【泣き止ませる方法】2章.背骨の発達と段階別方法 【まんまる育児】【向き癖】【首が据わったかどうかの判断】【はいはい】3章.抱っこ 【抱っこの種類】【抱っこ紐】【おひなまき(おく […]

Read more

今年に入って、「自律」をテーマに2つの大きな意識変化がありました。 一つ目は、情報を大量にインプットすることが学びであるという考えからの変化。 二つ目は、SNS依存からの変化。 、、、です。 少しでも多くの事を学び、 […]

Read more

目次 1章.エマソンとフーリエ主義の影響 ■➀エマソンとカーライル■■②フーリエ主義■■③ルヌーヴィエ■■④スヴェーデンボリ■ 2章.モリス・ハントとミレーの影響 ■➀モリス・ハント■■②ミレー■■③ジョン・ラファージ■ […]

Read more

目次 1章.脳とメンタルで発達を考える方法【脳の発達段階によって考える方法】【エリクソンのライフサイクルモデル】 2章.乳児期a.特徴【発達のスピードの違いについて】【基本的信頼】【愛着形成】【脳】【熱中症】b.1ヵ月後 […]

Read more

目次 1章・小学生までの段階ごとの性質■保育園■■小学校■【小学1年生】【小学4年生】 2章・アウトソーシングなどのサービス利用●家事の外注の可能性●ベビーシッター●保育園●病気などの相談●子育てサポート●子どもの習い事 […]

Read more

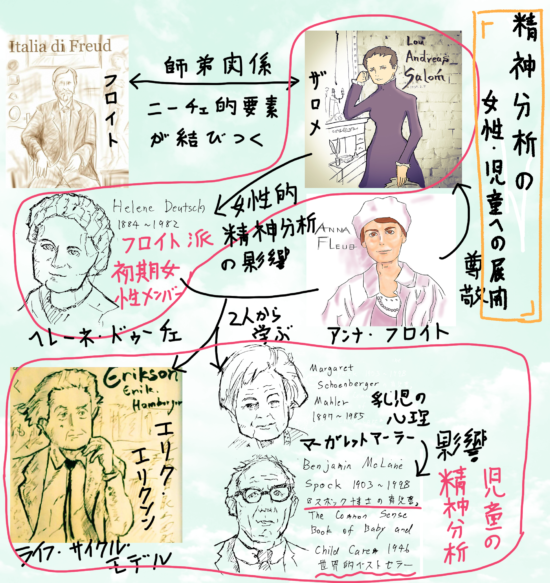

目次 1章.ザロメとフロイト■➀精神分析に繋がるザロメの著作■■②フロイトとの出会い■■③アドラーとフロイトの対立の狭間で■■④フロイトと精神分析家としての活動■ 2章.1920年代とウィーンの精神分析■➀1920年代頃 […]

Read more

【「選択」の科学】 僕はかつて、自分の人生は自分の努力で作り上げるものだと思っていました。 しかし人生は、自分の努力だけで成り立っているわけではありません。 人生は自分の選択によって作られていくものですが、その選択は […]

Read more

目次 1章.子育ての人材育成論 a.子育ての目的 ➀これから必要とされる人材 ②これから必要とされる能力 b.能力を養う方法 ➀心のブレーキを外す方法 c.親の養育態度 ➀ポジティブになる戦略 ②【叱るべき時】【ほめる】 […]

Read more

目次 【1章.小泉八雲の出生と来日】【2章.日本での小泉八雲】【3章・日本語研究をした王堂チェンバレン】【4章・弟ヒューストンとの交流】 【1章.小泉八雲の出生と来日】 島根に『古事記』の精神が宿っているという視点を持 […]

Read more

目次 【1章.『人口論』と進化論と優生学】【2章.ダーウィンの遺伝論とその研究】【3章.平凡への回帰~回帰分析や相関係数の発見~】【4章.個人差と個体研究の心理学への登場】【追加資料・生涯】 どんな知覚の傾向があるか、ど […]

Read more

目次 【1章.南アフリカの冒険】【2章.天気予報の始まり】【3章.『三匹の子豚』の普及と合成写真】 統計学は、いつ始まったのかという問題は難しいものですが、基本的にはフランス革命などが起こり、王政が排され(或いは縮小) […]

Read more

認知論と脳科学などの生理学と進化論が出会う事で「心理学」が登場したようです。この空気をちょうどその時代に生きたスペンサーを通して描けたらと思います。 目次 【1章・スペンサーと進化論の出会い】【2章・イギリスの骨相学】【 […]

Read more

【生涯】 ハーバート・スペンサーは、短期間、父親の経営する学校の生徒であった以外、パブリックスクールへも通わなかったし、大学にも入らなかったようです。父親と叔父とが教師であったようです。※1 鉄道の技師には、最初から […]

Read more

目次 1話【外山正一とスペンサー】 2話【加藤弘之とスペンサー】 3話【南方熊楠と進化論】 4話【南方熊楠とスペンサー】 5話【ラフガディオ・ハーンとハーンとスペンサー】 1話【外山正一とスペンサー】 1876年、開成 […]

Read more

目次 1話【森有礼の渡米と明六社創設】 2話【明六社時代の福澤諭吉とスペンサー】 3話【鹿鳴館時代の森有礼とスペンサーの忠告】 4話【板垣退助と『社会平権論』】 5話【森有礼、英国での斡旋と日本国憲法発布の事件】 6話【 […]

Read more

アーネスト・フェノロサは、1878年に日本で大塚貝塚を発見したエドワード・モースからの依頼で、東京大学で哲学・政治学の講義をするために来日しました。そのため、来日直後はフェノロサが大学時代影響を受けたハーバード・スペンサ […]

Read more

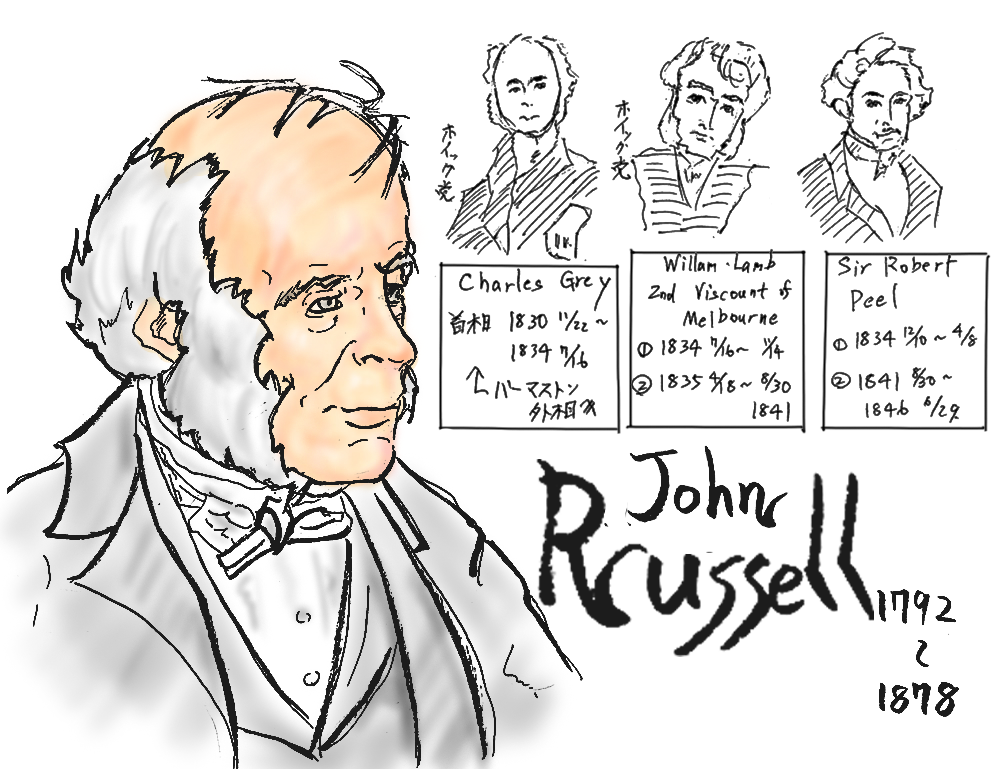

シャーロック・ホームズ・シリーズが精力的に書かれていた1890年代の前半のイギリスでは、まだ事件の捜査のうえでの証拠として指紋をほとんど用いていませんでした。※2 1840年に、バートランド・ラッセルの曾祖父にあたる […]

Read more

脳が人間の活動にとって大事な部位であることは、意外に遅くなってからわかったようです。 アリストテレスは脳は心臓から送られてくる熱を冷ます場所でしかないと考えていました。※4 15世紀後半くらいからレオナルド・ダ・ヴ […]

Read more

目次 1話【フロイトの幼い頃の憧れとその後の影響】 2話【フロイトの初めてのイタリアと近代神経学への道】 3話【シャルコーとフロイトのパリ留学】 4話【フロイトのフランス留学とムーラン・ルージュ】 5話【ヒステリー研究】 […]

Read more

目次 ➀電気論 ②ガス論 ③ネット論 電気論 電気を契約する際、東京電力など従来の電力から、新電力を考える場合に、電気について考える事が多いと思います。 ■新電力■ 新電力とは、 ENEOSでんき、エルピエオでんき、 […]

Read more

目次 【1章・投資の考え方および方法】➀投資を考えるフレーム・ワーク●投資の際の心理傾向●投資の「鉄則」●割がよくなる方法●投資運用(Investment Management)の意義②アセットアロケーションとリスク許容 […]

Read more

1872年に開業した日本最初の鉄道は国による建設であり日本の鉄道は国有国営を旨としたが、その後勃発した西南戦争による政府財政の窮乏により、幹線鉄道網の一部は日本鉄道などの私鉄により建設されたのが、基本的な流れです。ただ […]

Read more

バートランド・ラッセルはトリニティ・カレッジに入学し様々な交友を持ち、さらにはその後ドイツに訪問してマルクス主義に影響を受けています。 ■➀ケンブリッジ大学での交友■ バートランド・ラッセル(1872-1970)は1 […]

Read more

イギリスは1760年頃から1830年まで、トーリー党が政権を独占していたが、1820年以後はトーリー党内においても、カンニングのような自由主義派の勢力があらわれて、自由主義的な政策を実施するようになりました。 今回は […]

Read more

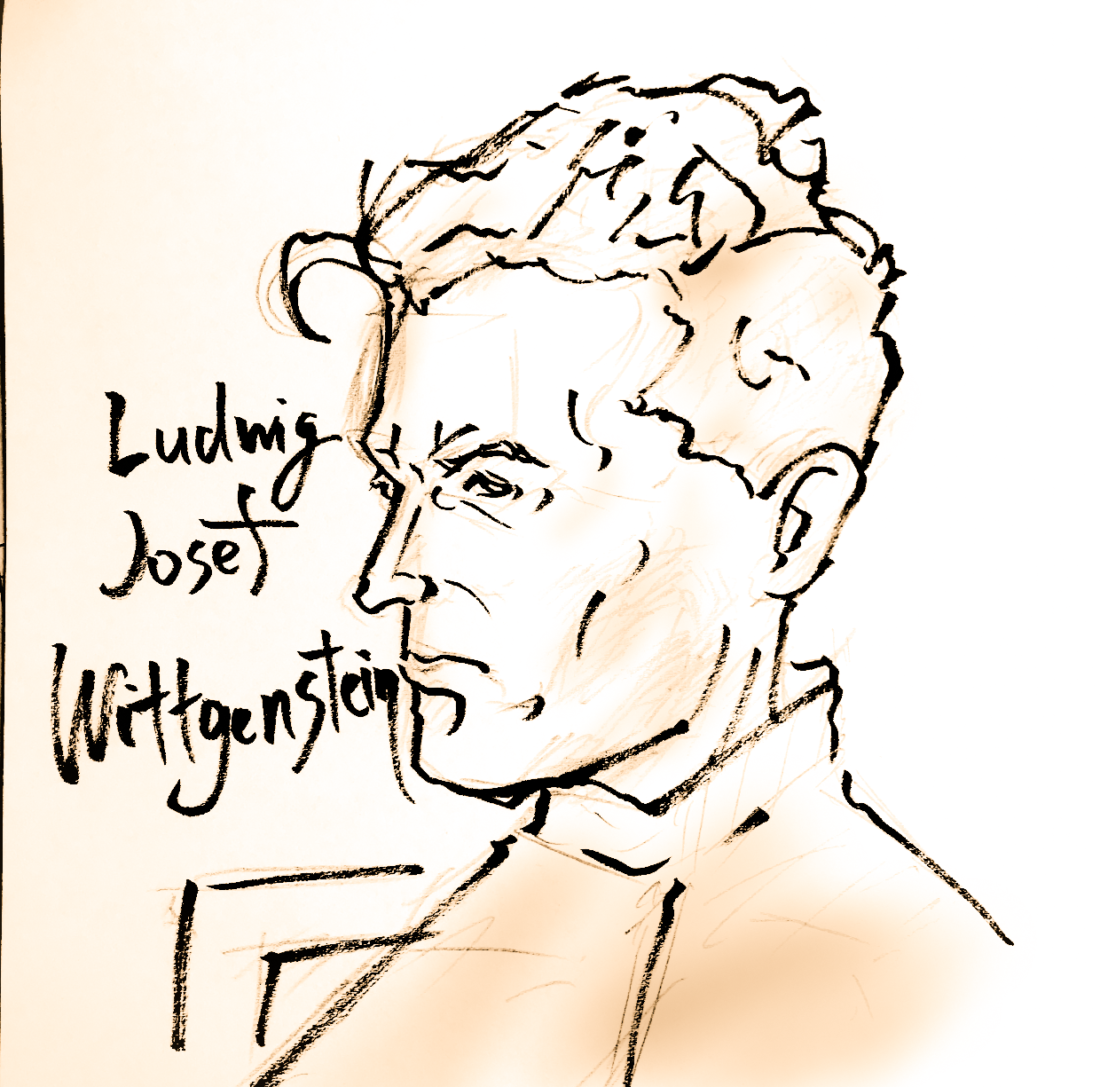

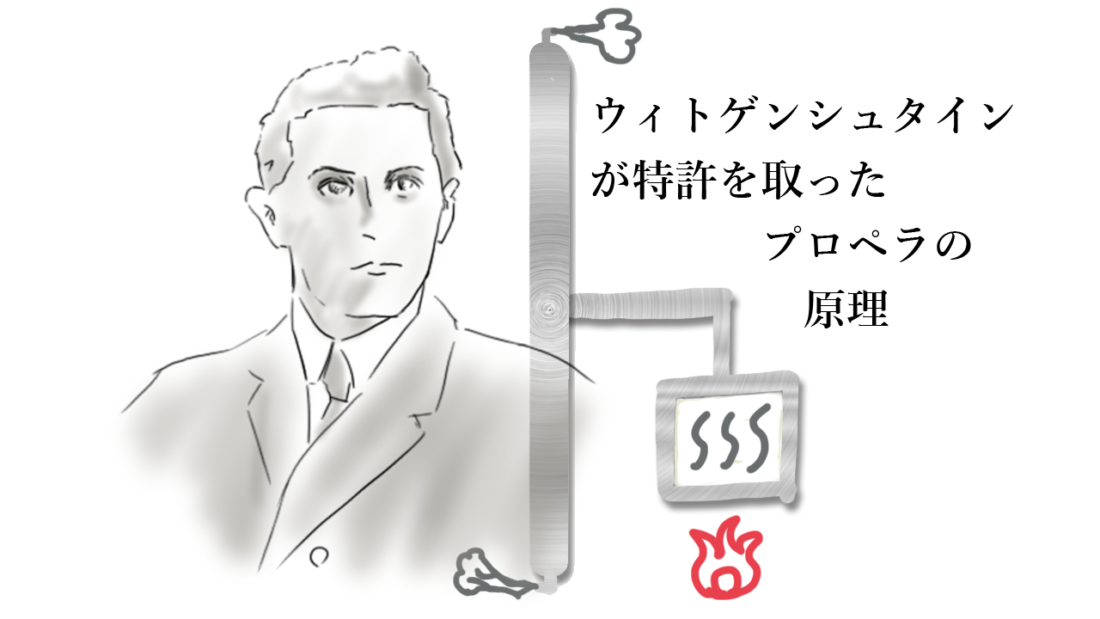

目次 【一章・『論考』の背景となる着想】 ■➀論理分析の流れとラッセル■ ■②トリニティ・カレッジとケインズ■■③ラッセルとの分化■ 【二章・『論考』と第一次世界大戦】■➀ウィトゲンシュタインの仕事■■②ガリチア戦線での […]

Read more

目次 ■➀解釈の分類■ ●書かれなかった部分の考察 ●「生の肯定」に達すための「はしご」■②『論考』の目的■■③定義■■④背景■■⑤方法■■⑥構成■ ➀「写像の理論」 【素朴な像の理論】 【真理条件的意味論】 【論理空間 […]

Read more

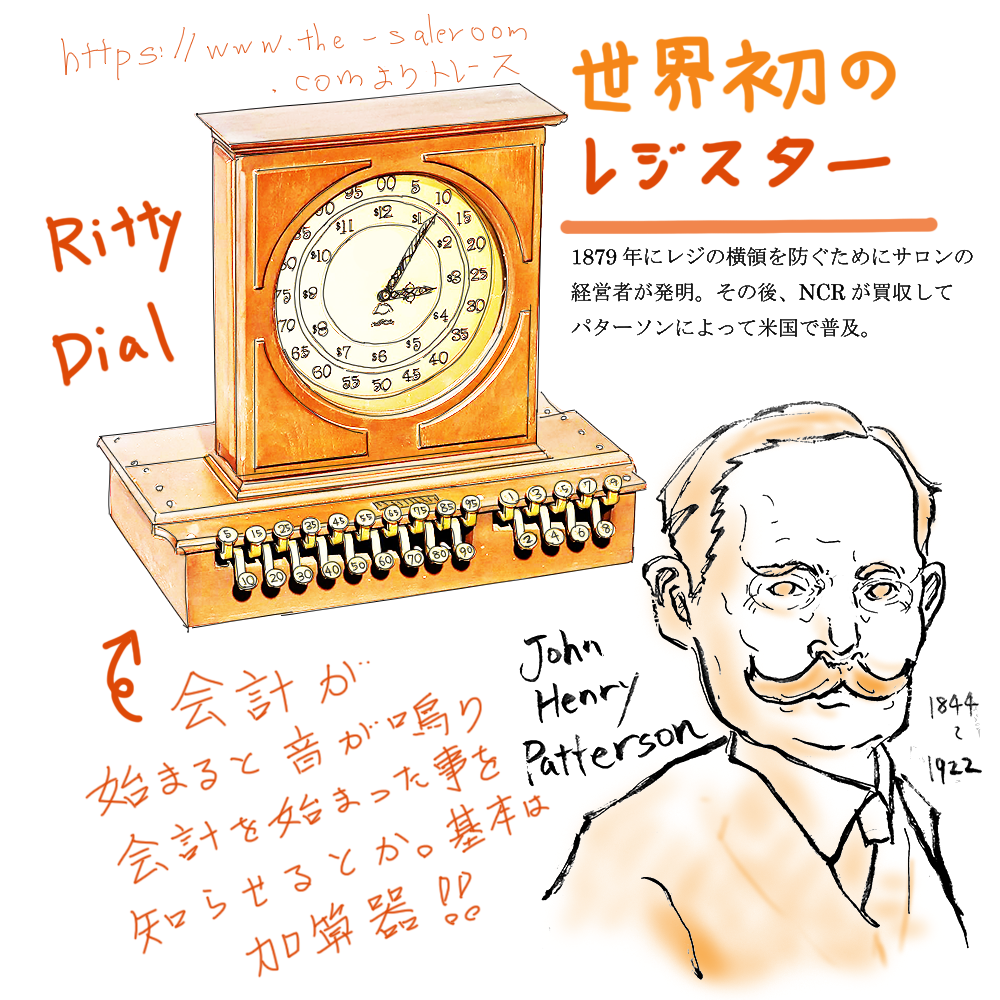

キャッシュレジスターの登場から食料品チェーンストアの始まりまでを、レジスターの高いシェアを世界において獲得してく会社「NCR」と絡めて論じます。 目次 ■➀キャッシュレジスターの登場■ ■②NCRの登場■ ■③パターソ […]

Read more

第一次世界大戦中にロシアは「ラスプーチン」という謎の人物が政治に携わり、更に「レーニン」の登場によってロシア革命が成されました。その2つのキーワードを第一次世界大戦の進行と絡めて論じていきたいと思います。 またロシア […]

Read more

ウィトゲンシュタインは第一次世界大戦の東部戦線のほぼ全ての期間参加していて、更に主要な戦いにも参加しています。そんな中で、『論考』の構想も固まっていきます。 今回は第一次世界大戦の東部戦線を理解するためのナビゲーターと […]

Read more

炭水化物がどのように体で消費され作用し、どのような影響を及ぼすのか。そして、それを踏まえてどようのにコントロールすると良いのか考えていきたいと思います。 目次 1章・ブドウ糖の生成からエネルギー利用まで ➀炭水化物の分類 […]

Read more

目次 1章・ビスマルクの失脚 ①モルトケとビスマルク ②ヴィクトリア女王の長女 ③皇帝とビスマルクの確執 2章・第一次世界大戦➀オーストリアの開戦 ①サラエヴォ事件の皇帝の受け止め方 ②ピーター・ドラッカーの父 ③ […]

Read more

コモディティ価格や株高、そして食肉など多くの商品が値上がりしています。 その全体的な要因と、個別の要因を考察して将来の見通しを考えたいと思います。 全体的には2021年上旬から始まっています。 1章:物価を上げる要因と […]

Read more

三十年戦争にフランスがどのように介入していったか、書いていきたいと思います。 1章・三十年戦争の軍事革命 ■①皇帝軍の徴兵戦略■■②スウェーデン軍の常備軍■2章・フランスの三十年戦争の参入➀遠因 ■①戦争を指揮する僧侶■ […]

Read more

なぜ学問の本質は「心の変容」と考えるようになったのか? そんな想いを論じていきます。 ■①学生時代の志■ 高校時代 もともとは学問をすることに目覚めたのは、2003年の高校時代の事ですが、鬱になるほど精神的に不安定になっ […]

Read more

19世紀中ごろのアメリカの奴隷制度を巡る議論は、「女性の参政権」の問題や「北部・南部・西部」の問題なども巻き込んで生じていきました。 ■目次■1.女性の参政権~ルクレシア・モット~ ①女性が活躍していた故郷/②女性の権利 […]

Read more

自由の女神の内部構造を作った「ギュスターヴ・エッフェル」は、1889年のパリ万博に向けて「エッフェル塔」を作る案を出し、フランス革命100周年ともなる万博のコンペで選ばれました。当時、世界で一番高い塔は石造りで作られたワ […]

Read more

欧米においては1920年は狂騒の年代として記憶されているようです。 北アメリカに始まり、第一次世界大戦後にヨーロッパに広がった(第一次世界大戦で戦場にならなかったアメリカが好景気になり波及した)ムードで、ジャズ・ミュージ […]

Read more

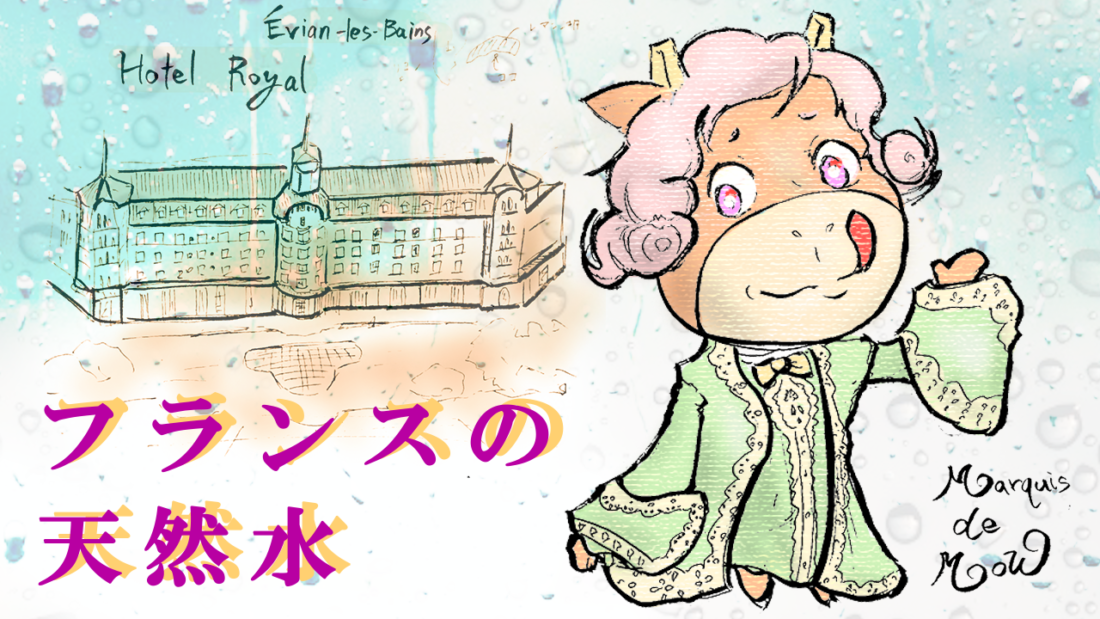

フランスのナチュラルミネラルウォーターについて論じ、さらにミネラルウォーターについての効能などを考察します。 ■フランスのミネラルウォーター■ A・特徴 ➀土地による特徴 ヨーロッパのアルプスは水成岩(大昔、海の底にあ […]

Read more

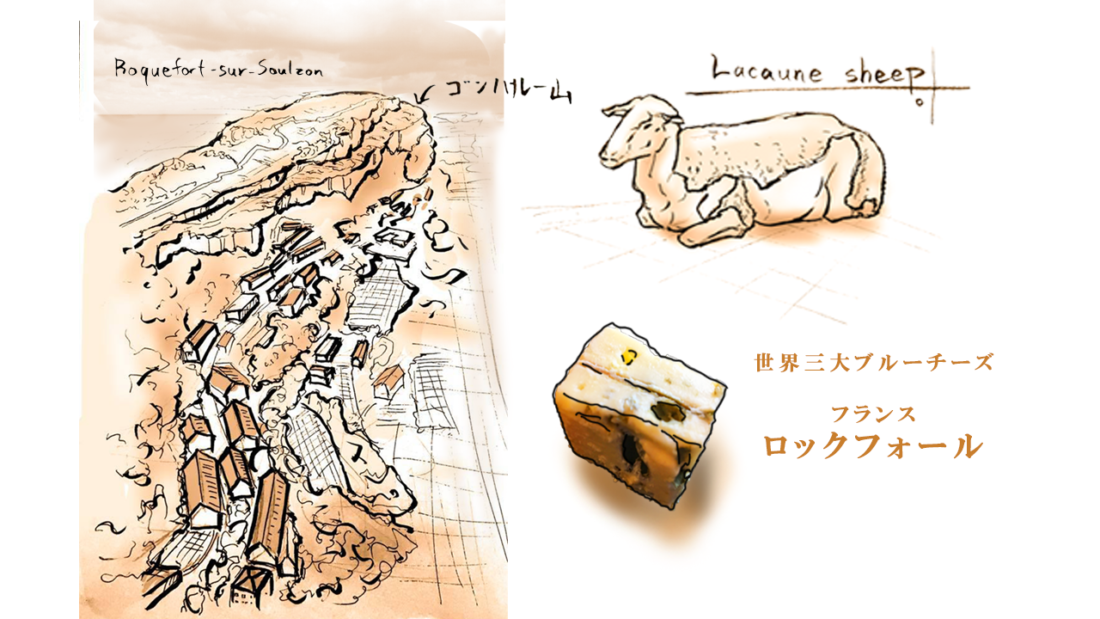

1.チーズ総論 まずチーズについて簡単に、、、 ➀チーズの分類 チーズは便宜的に、熟成の方法と程度、また水分量・塩分量によって分類されることが多いです。 ●水分量・塩分量分類 フレッシュ:(水分50~70% 塩分4 […]

Read more

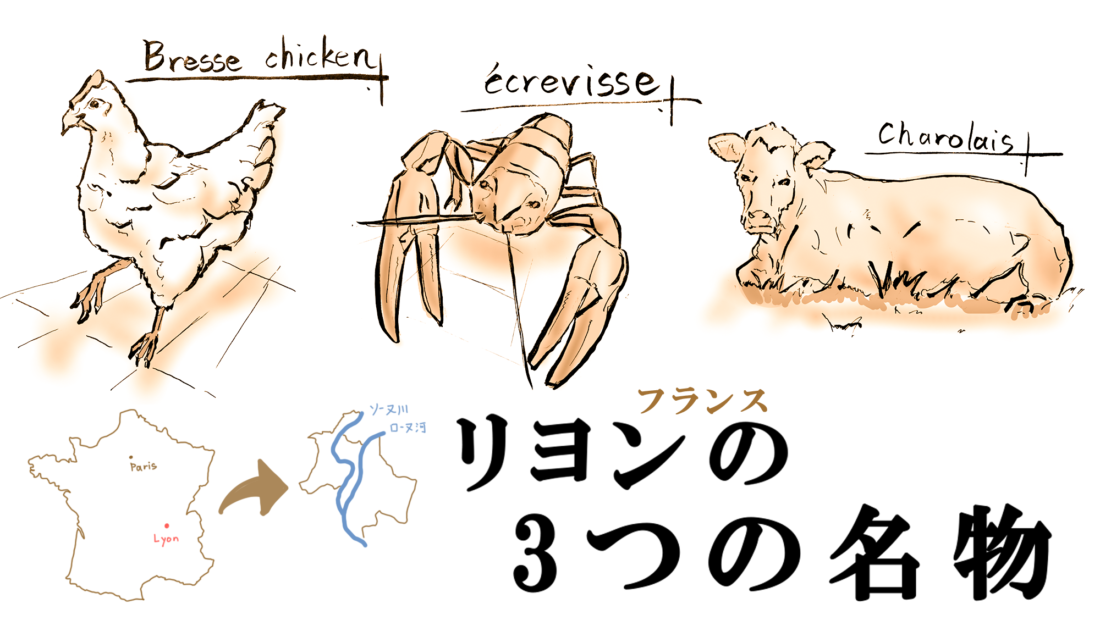

『美味礼賛』という「美食家(ガストロノミー)」として名高いブリア・サヴァランは、フランスのリヨン近郊のベレー(belly)という町で生まれ、さらにリヨンで法律などを学ぶ傍ら、美食の都市としてのリヨンに触れて食に対する見識 […]

Read more

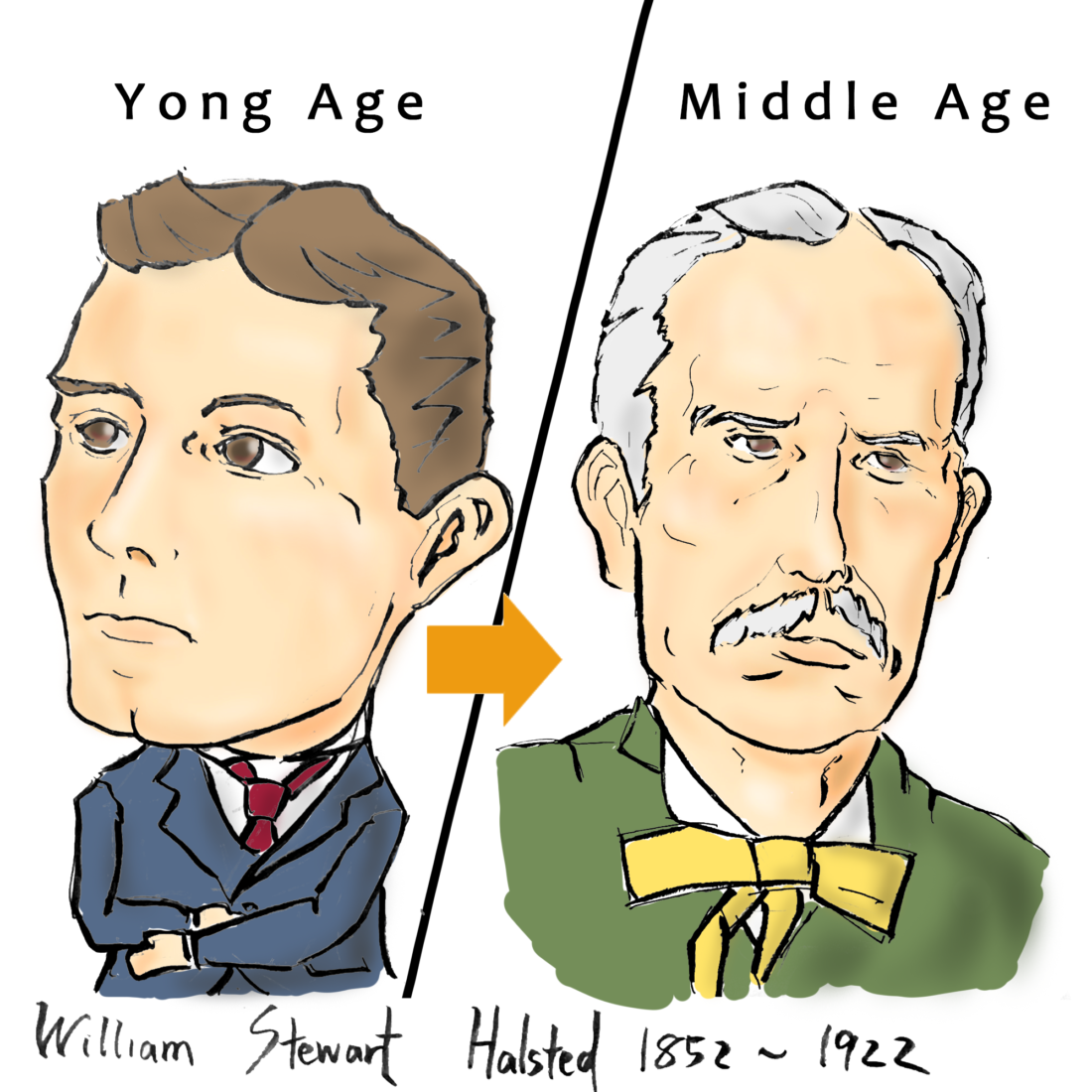

【1 .消毒技術】 手術用の手袋を考案した事でおそらく一番有名なハルステッド。 彼が医療に携わったとき辺りに消毒液を使うようになり、ヨーロッパでの知見を合わせて手術の際の無菌状態を作る設備とシステムを確立していきます。 […]

Read more

➀テキサスの食 Stubb BBQ ソース テキサス州ラボックに1931年に生まれたスタブブルフィールドが、朝鮮戦争中に参加中負傷し食堂に入り、1967年軍をやめラボックで修行し、1968年にバーレストランを経営して作ら […]

Read more

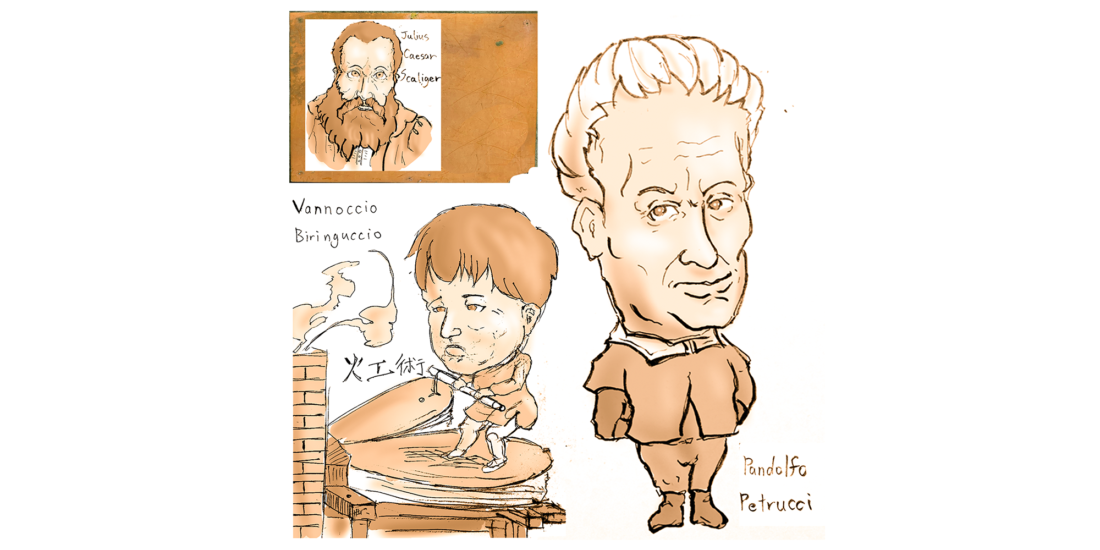

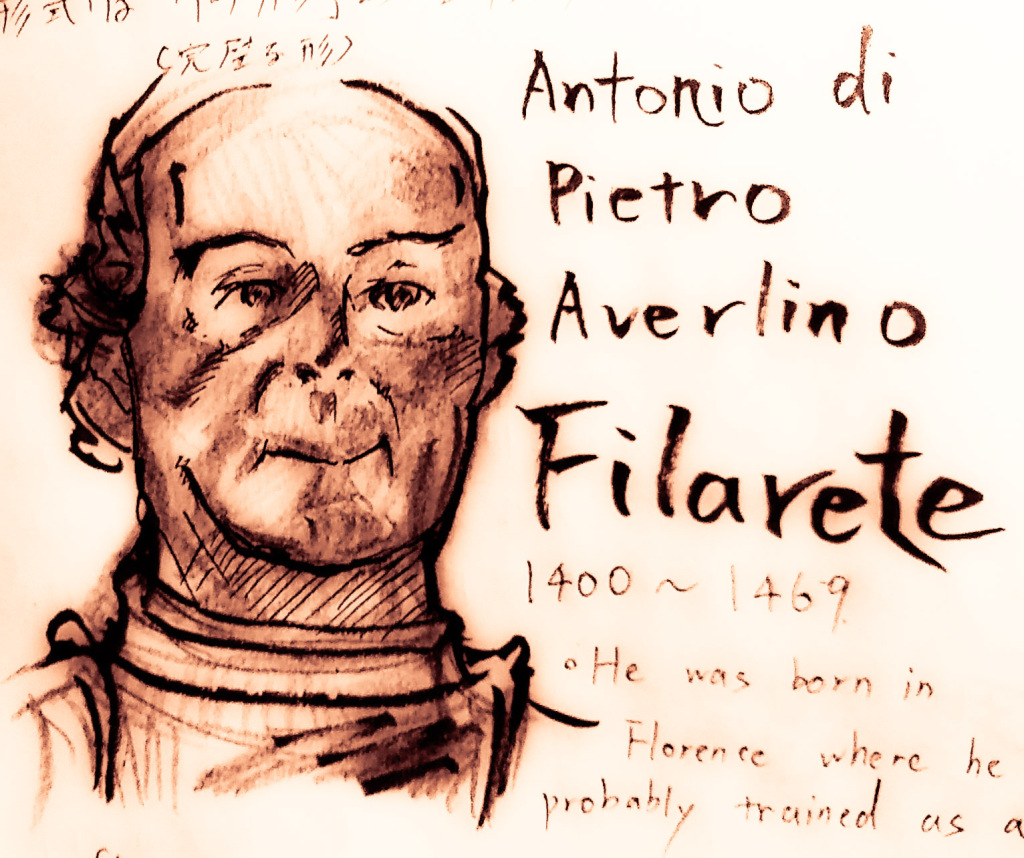

16世紀前半に活躍したルネサンス人「➀ビリングッチョ」「②スカリゲル」「③ヴェサリウス」。 「➀ビリングッチョ」は、イタリアのシエナに生まれ、仕えたシエナの支配者ペトラッチはサヴォラローナの晩期のフィレンツェと安定した関 […]

Read more

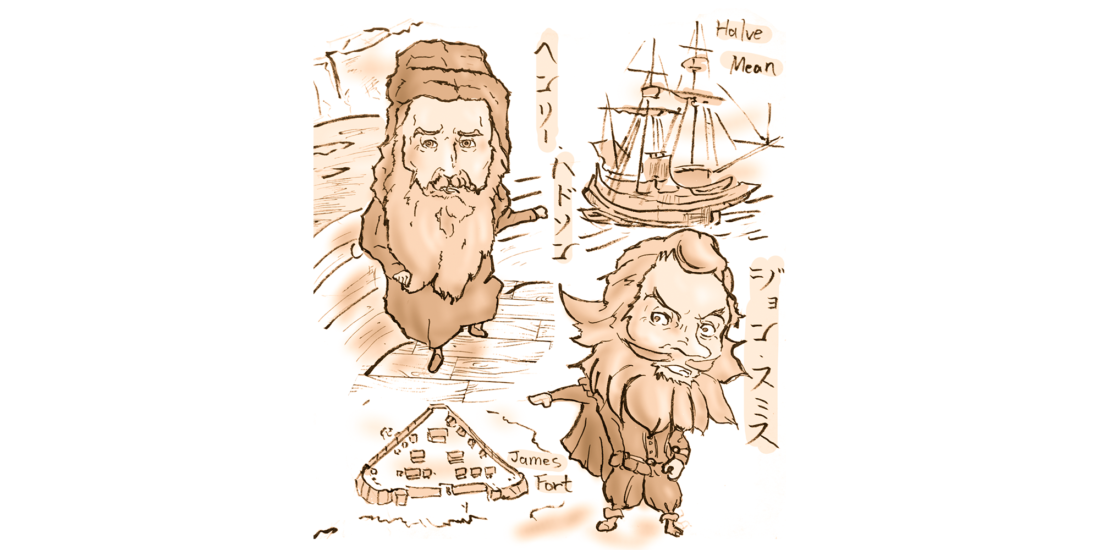

江戸時代、イギリスが東南アジアへの貿易の開拓を進め、長崎にイギリス商館を1613年に開き、日本はジェーズ1世に鎧を贈りました。 同じ頃、北アメリカにおいてはヴァージニアにジェームズタウンという植民地の定着に成功し、その北 […]

Read more

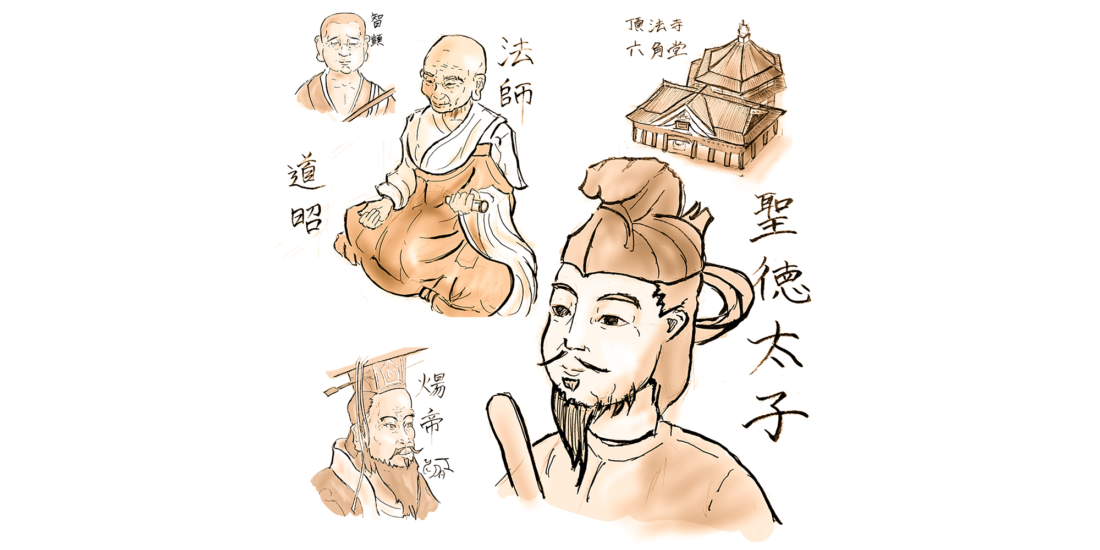

玄奘三蔵法師・天台宗・聖徳太子は、かなり近い時期に起こった仏教界での出来事でした。この三つは、中国と日本の微妙な関係の中で生じています。 この三点をそれぞれのキーワードから繋がりを捉えて論じていきます。 【①三蔵法師・日 […]

Read more

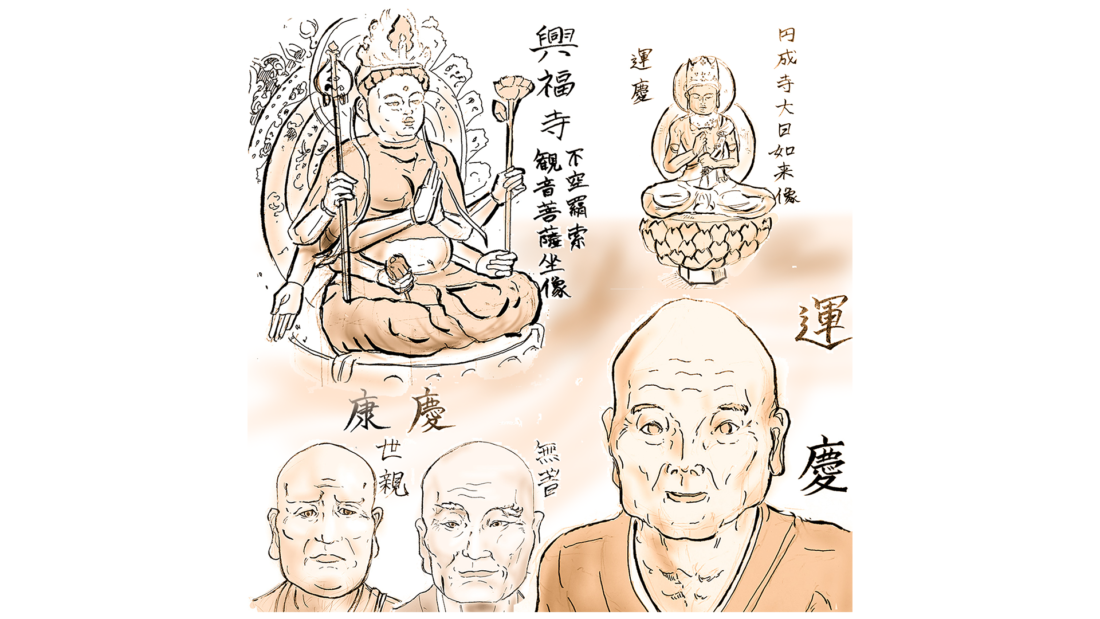

【運慶➀ 鎌倉美術と初期作品】 岡倉天心は『日本美術史』において次のように鎌倉美術を表しました。 ■鎌倉美術の特徴■ 【イメージ】雄豪率直で、飾りなきスタイルは、社会の常識を逸脱する精神を持っているようである。 そして一 […]

Read more

2013年5月~7月の学問軌跡。 『ピープル・スキル』ロバート・ボルトンなどを読み、コミュニケーションを精神医学的技法で対処する実践を経た後で迎えた時期です。 ①コミュニケーション学 コミュニケ―ションを立体的に考える。 […]

Read more

【➀オゴタイ汗】 モンゴル帝国を創始したチンギス・ハンは、中国の「金」王朝の撲滅と西方遠征を不完全なカタチなまま1227年に亡くなってしまいました。それを本格的に成し遂げたのは、第二代皇帝オゴタイ・ハンによってでした。「 […]

Read more

【ルネサンス傭兵列伝③ホークウッドpart.Ⅰ】 ■➀傭兵依存の風習の定着■ フィレンツェが13世紀末あたりから、傭兵に依存するようになったのは商業の都市となったことが大きいようである。 13世紀末辺りにフィレンツェを牛 […]

Read more

イラストの登場人物は左がフィチーノ、後ろがプロチノス、前がプラトン、右がプレトンとなっています。 【フィチーノ伝① フィレンツェ公会議】 1439年のフィレンツェ公会議を契機に、今まで古代ギリシアの古典というと「アリスト […]

Read more

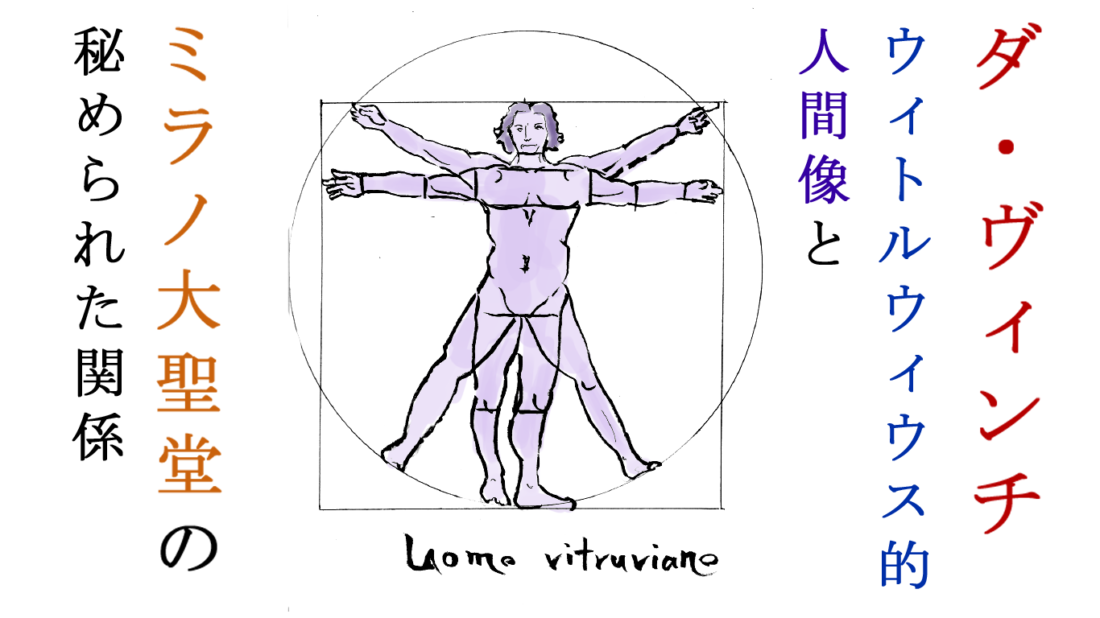

①ミラノ時代のダ・ヴィンチ チェーザレ・ボルジアとは、教皇アレクサンデル6世の息子で、もともと枢機卿であったのだが教皇庁の軍司令官となった人であり、後にマキャベリが『君主論』の理想の一人として挙げる人物である。 そのチェ […]

Read more

今も愛されているイギリスの紅茶ブランドの「トワイニング」を中心に、イギリスに紅茶が普及した理由を貿易の観点から振り返り、そしてその変遷を辿っていきます。 【イギリスのお茶の貿易の普及:トワイニングを中心に】 【イギリスの […]

Read more

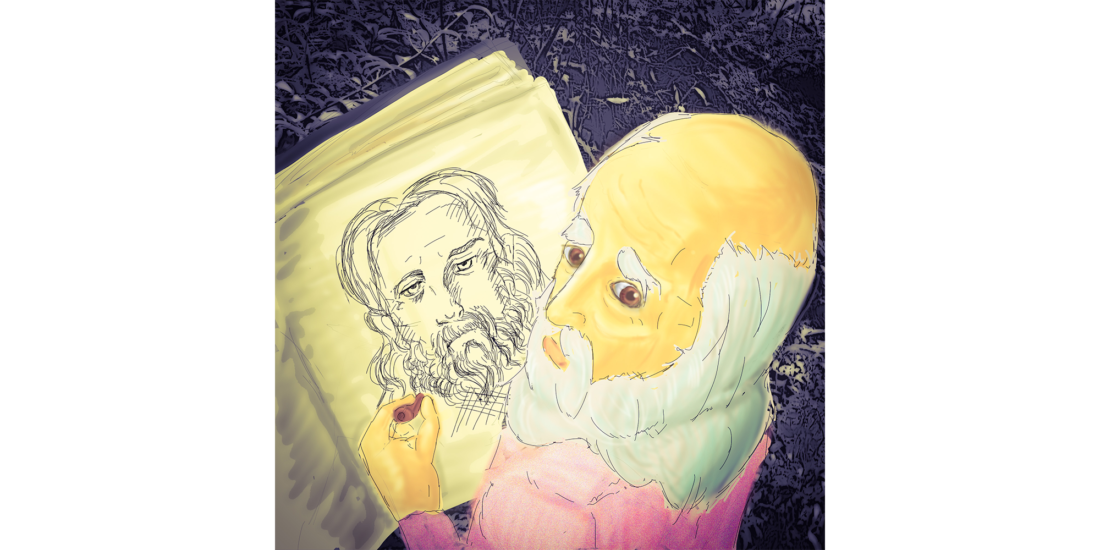

イラストは、イギリスの18世紀の産業革命を担ったマシュー・ボールトンの作品を模写というか、描いてみたものである。 マシュー・ボールトンという人は1775年頃、アメリカ独立宣言の近くの時代にジェームズ・ワットと蒸気機関を開 […]

Read more

ナポレオンの戦争でクラウゼヴィッツが「戦争芸術の粋」と称賛した1805年の「アウエルシュタットの戦い」の時にイギリス首相をしていた小ピット。 彼の功績は、アウエルシュタットの戦いとほぼ同時期に海戦においてフランスに圧 […]

Read more

「モリソン号」事件~「アヘン戦争」・「太平天国の乱」・「アロー戦争」「日英修好通商条約」~「第一次東禅寺事件」「ロシア軍艦対馬占領事件」の流れを、それを担った人物たちを追いながら解説していきます。 ①モリソン号事件から日 […]

Read more

【序・アレクサンデル1世の時代とゴローニン】 【序・アレクサンデル1世の時代とゴローニン】 ゴローニン事件は、1811年千島列島を測量していたロシア軍人ゴローニンを、国後島で捕縛・抑留された事件だ。 そのゴローニンは調べ […]

Read more

①「精神医学と心理学」のフーコーが投げかけた問いと考察 ①「精神医学と心理学」のフーコーが投げかけた問いと考察 構造主義や哲学の枠組みで捉えられることが多い「ミシェル・フーコー」ですが、彼はもともと精神医学の研究所にいて […]

Read more

序. ユングにとってのニーチェ 序. ユングにとってのニーチェ ニーチェは多くの著作の中で自分の哲学を「心理学」であると述べている(※1)。 実際、ユングも「ニーチェによって近代心理学を受け入れる準備」をしたと語っている […]

Read more

【本稿】夏目漱石にとっての心理学 夏目漱石にとっての心理学 夏目漱石は、イギリスに行った後、東京帝国大学文科においての講義において、英文学を「心理学」によってまとめています。 「心理学」は1890年前後にドイツのヴィルヘ […]

Read more

論文メニュー 【論文①】南方熊楠と人類学と心理学 【南方熊楠と人類学と心理学】 神社合祀反対運動に一段落がついた頃、南方熊楠は1911年柳田国男と文通を始める。 そして同じ年に「東京人類学雑誌」に「睡眠中に霊魂抜け出づと […]

Read more

イタリア・ミラノの北西約20kmくらいにあるサロンノ。 サロンノはイタリアの有名リキュール「アマレット」の発祥地と有名である。 ①1970年代アメリカ・「アマレット」と「ホワイト・レボリューション」 特に1970年代には […]

Read more

伊能忠敬は、1745年に生まれた。 杉田玄白が1733年に生まれ、ルイ16世が1754年生まれているから、その間位の人物である。 千葉県の九十九里浜の近くの町で生まれたようだ。 1742年には、当時江戸と江戸川~関宿~利 […]

Read more

ルネッサンス芸術の黄金期のフィレンツェを作ったとも言われる“ロレンツォ・デ・メディチ”、またの名を「豪華王」と呼ばれた人。 といっても、意外と直接フィレンツェで花開いた歴史に残る芸術作品に直接パトロンとして関わった作 […]

Read more

1613年、ジェームズ1世の国書を携えたジョン・サーリスのイギリス船が長崎の平戸に着きました。 1600年に関ケ原の少し前にオランダ船が難破して日本に漂着したウィリアム・アダムス(三浦按針)が、1613年の時点ではジャ […]

Read more

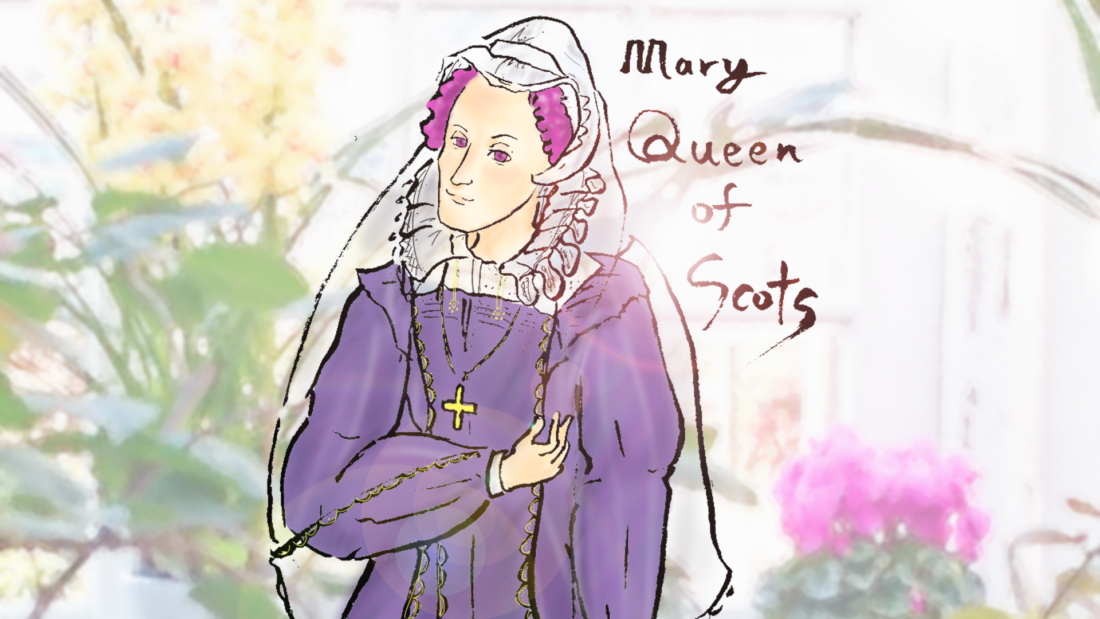

目次 【1章 母・メアリー・スチュアート】 【2章 幼児体験】 【3章 魔女裁判】 【1章 母・メアリー・スチュアート】 16世紀前半のイギリス国王ヘンリー8世は、6回の結婚をしています。 1回目は18歳のとき、キャ […]

Read more

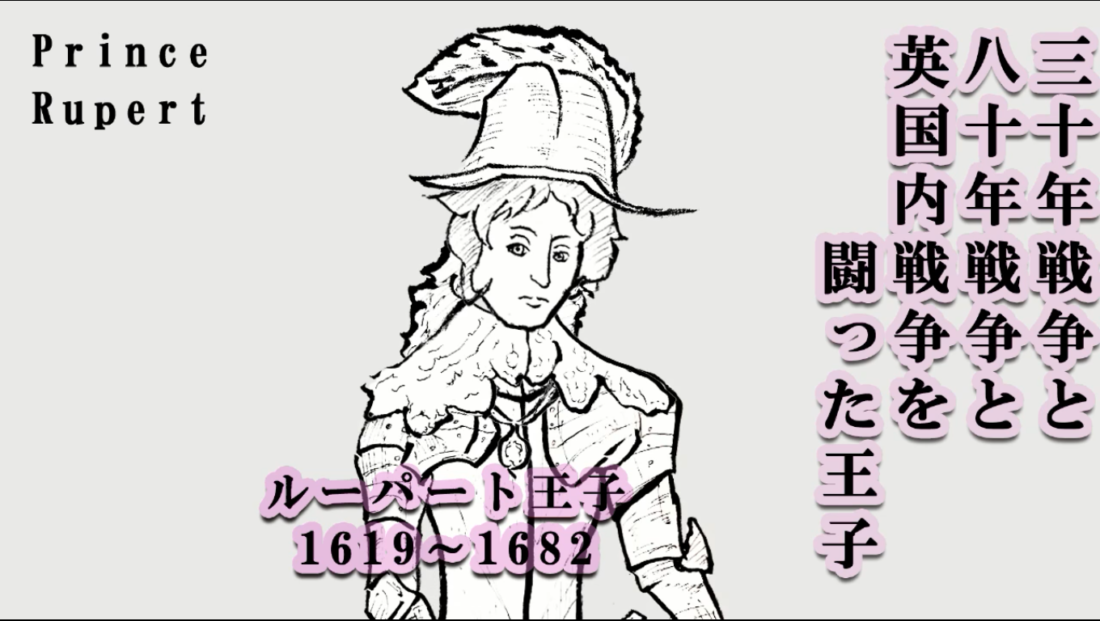

【1.ルパート王子の生誕から軍隊入りまで】 【ルパート王子(Prince Rupert 1619-1682)】 三十年戦争の発端となったのが父親で、皇帝に即位したばかりのフェルディナンド2世を差し置いてボヘミアに王にな […]

Read more

「我思う、故に我あり」で有名なデカルトですが、その結論を得るための冒険にでるきっかけとなったのは30年戦争の中での出来事です。 30年戦争は、1618年、神聖ローマ皇帝フェルディナンド2世とファルツ候フリードリヒ5世 […]

Read more

ウィトルウィウス的人間像が描かれたのは1490年代のレオナルド・ダヴィンチのミラノ時代と言われている。 ウィトルウィウス的人間像は様々な解釈があるが、単純に古代ローマの建築家・ウィトルウィウスの考えから考えれば、人体のプ […]

Read more

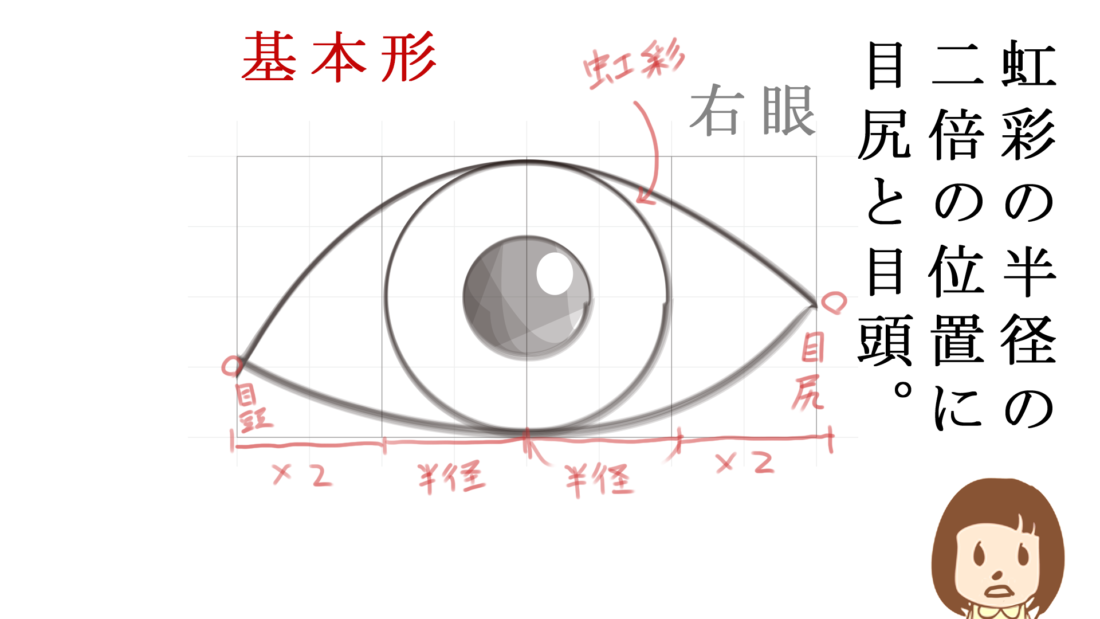

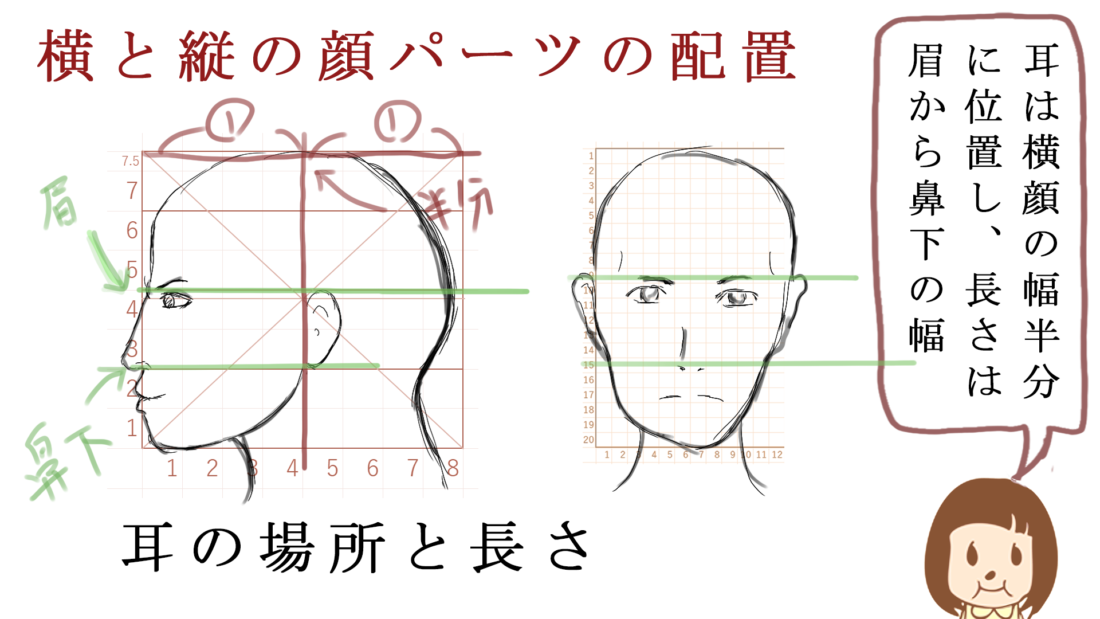

顔のプロポーションの目安となる定義 ①顔は縦と横は2:1~2:1.3位で推移。 ②目の幅と、目の目の間隔はほぼ同じ。 ③額と頭の比率は1:4 ④額と横顔の幅は3:4 ⑤顔の高さの半分の一に目がある ⑥額は眉・鼻下でもって […]

Read moreルネサンス期のイタリアでは、傭兵による戦争がメインとなっていた。 その理由の一つは、イタリア全体をまとめる勢力がなくなり多くの都市国家によって運営されたところにある。ドイツ皇帝の影響力が薄れ、法皇が俗権を振る始める内に […]

Read more

ルカ・パチョーリは、レオナルド・ダ・ヴィンチと一緒に本を書いた人として有名で、また「複式簿記」をいち早く多くの人に普及させた人として「会計学の父」とかも呼ばれる人です。 ■①複式簿記の著作について■ 「複式簿記」が収録 […]

Read more

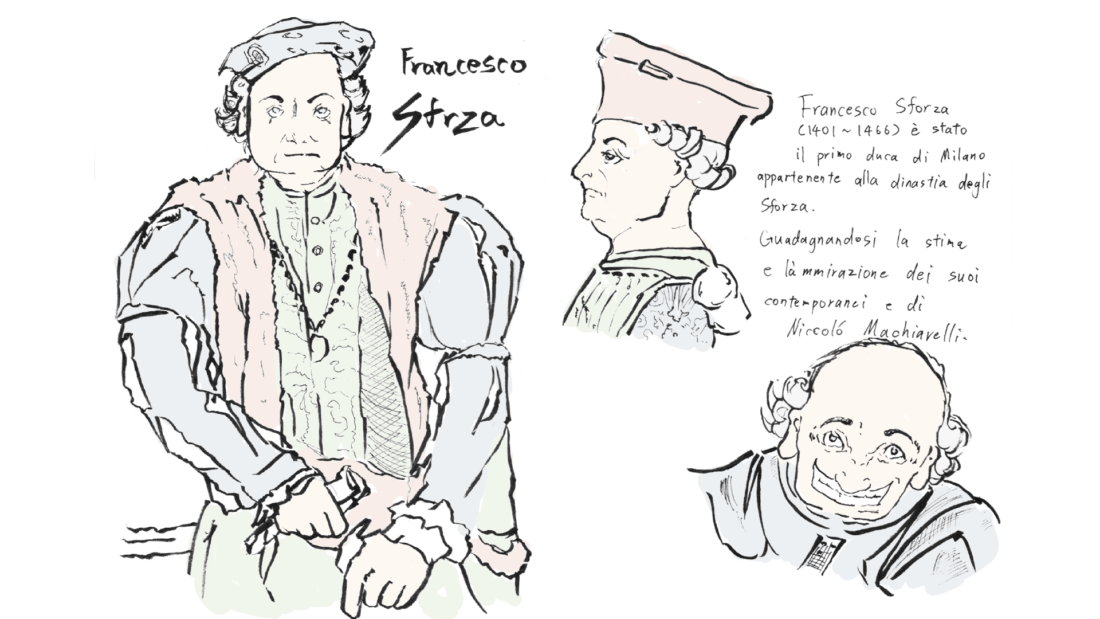

【フランチェスコ・スフォルツァ】 有名なミラノ大聖堂を作ったガレアッツォ・ヴィスコンティの息子マリーア公の傭兵として1425年くらいから活躍しつつも、1430年代から教皇やフィレンツェ・ヴェネチアの支援なども行いミラノ […]

Read more

レオナルド・ダ・ヴィンチは、人体解剖を行い、スケッチを多く残している。そしてパドヴァ大学の解剖学教授と解剖学の研究を行っている。そして、ミケランジェロも1548年にバドヴァ大学のコロンボという解剖学の教授と共同プロジェク […]

Read more

1901年9月14日、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールにて、世界初のボディービル・コンテストが開催された。 その審査員の一人に、アーサー・コナン・ドイルがいた。 アーサー・コナン・ドイルは「ホームズ・シリーズ」をヒ […]

Read more

【豚肉の部位と解剖学的位置づけ ~part① 肩の外側~】 豚の枝肉で浅胸筋が肘の近くについているの、そのラインをカットし、開いていくとマクラ(上腕二頭筋)が見え、上腕骨の方の付け根に沿って行くとトウガラシ(棘上筋)が見 […]

Read more

【イギリスの歴史を探す マッサン ①渡英編】 日本人で初めてスコッチの作り方を本格的に学んだ竹鶴政孝、通称「マッサン」(NHKドラマにもかつてなりました)。 本格的なウィスキーを日本で作りたいと言う思いから、スコッチラン […]

Read more

それは周囲をざわつかせるほどの規格外の豚だった。 1852年、イギリスのロンドンの北部・キースリーという町で、農業品評会が開かれた。 そこで、地元の織物職人ジェセフ・タリーは自信をもって一頭の豚を出品した。 しか […]

Read more

【オールド・パー】 「150歳以上生きたとされるイギリス人」が描かれたラベルを持つスコッチ・ウィスキー。 描かれた人物であるトマス・パーは80歳になって結婚し子供を。さらに105歳のときにある女性と不義の子をもうけ教会 […]

Read more

経済学は、解剖学の教授によって作られました。 古典派経済学を誕生させたとされるウィリアム・ペティはかつて解剖学の教授でした。若き頃、当時解剖学が進んでいるオランダの大学に行って、解剖について勉強しました。また、イギリスに […]

Read more

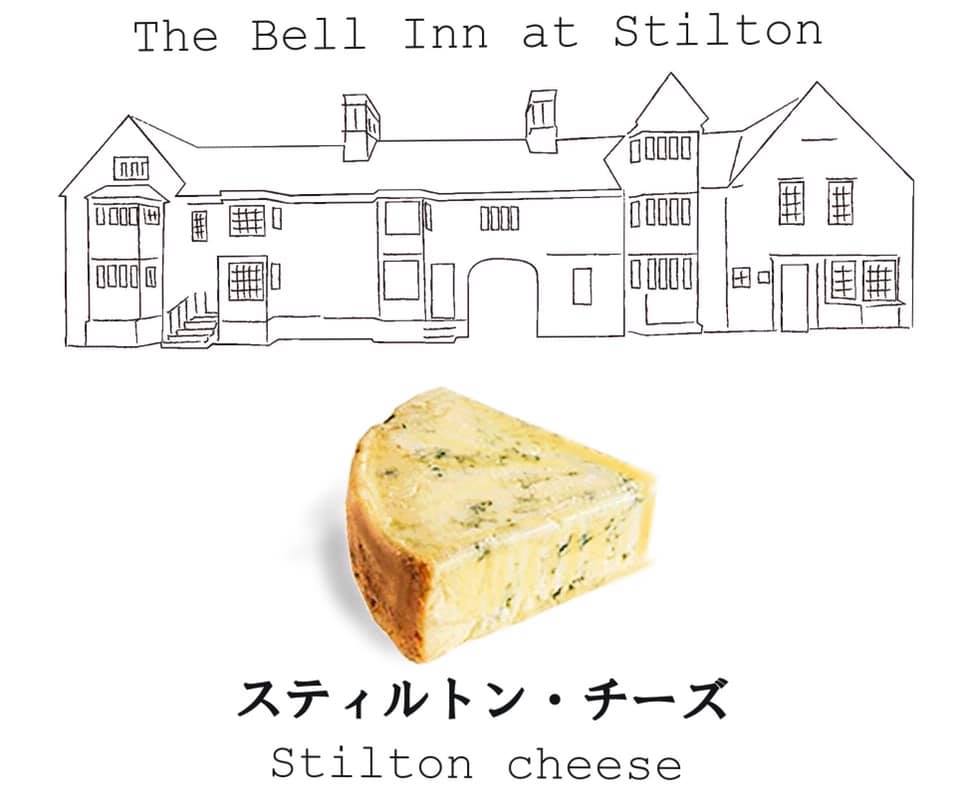

世界三大ブルーチーズのひとつであり、食べると変な夢を見るという研究報告もある「スティルトン・チーズ」。 この「スティルトン」とは、イギリスのロンドン北部にある宿場町の名前です。 でも、作られているのは「スティルトン」では […]

Read more

今回は、イギリスのジントニックを紹介してきます。 ①ビーフィーター ロンドン塔の看守の名前が冠されたジン。 ビーフィーターとは「ビーフ(beef)」と「食べる(eat)」が組み合わさった言葉で、かつてロンドン塔の看守の給 […]

Read more

今回はイギリスのビスケットを紹介します。 ①トッフィー 写真はレイズベーカリーのトッフィー。 トッフィーとは、バターと共にキャラメルを加えて熱したお菓子です。 こちらは特にスティッキートッフィーと言い、スティッキーと […]

Read more

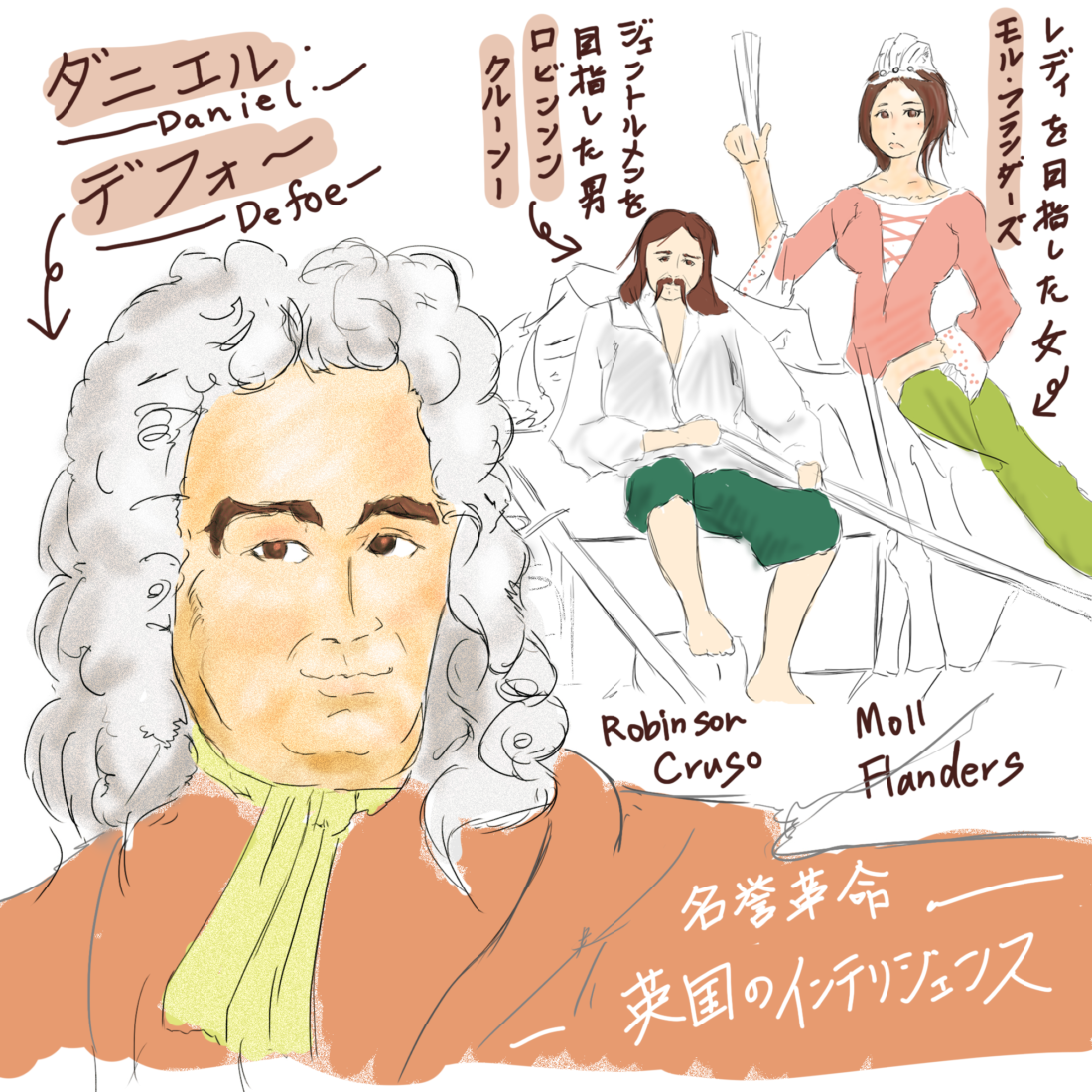

無人島に一人で生き延びた男、ロビンソン(ロビンソン・クルーソーの主人公)。 そして、可愛さゆえにちやほやされ、後には凄腕スリ師にもなった、モル・フランダース。 共に、ダニエル・デフォーというイギリス人によって描かれた物語 […]

Read more【1.定義】 ソシオ・ヒストリアとは、人物を「年代・場所」によって確定し(誰々がいつ、どこで行ったのかを選ぶ事)、その確定された事柄から派生する「キーワード」を(この派生する様は確定した事柄を中心としてメモリーツリーを描 […]

Read more

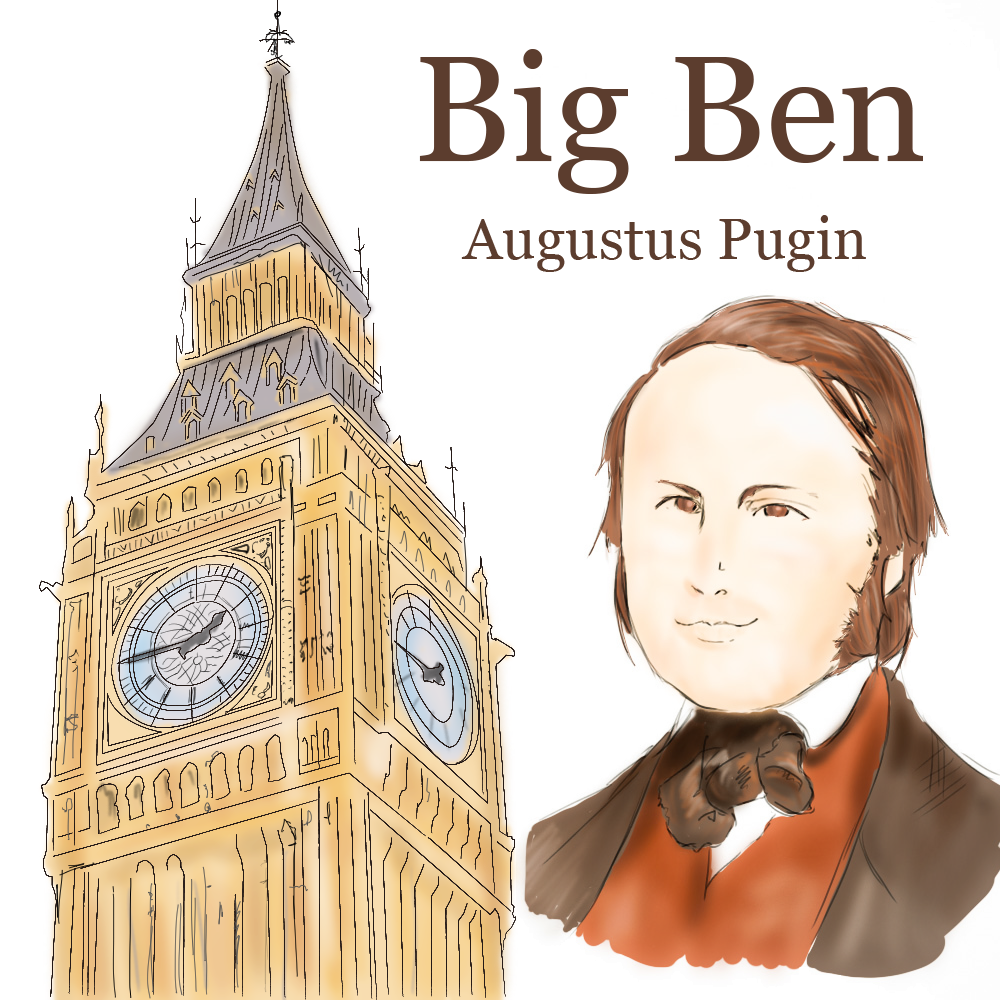

イギリスの国会議事堂(ウェストミンスター宮殿)の有名な時計塔「ビッグ・ベン」。 この「ビッグ・ベン」のデザインを担当したのが、オーガスタス・ピュージンで、彼は大英帝国のゴシック建築の復興(ゴシック・リバイバル)の建築家で […]

Read more

病気とは、健康を妨げている条件を除去しようとする自然の働きである。 そしてそれは、以前からの生活過程の、そのときどきの結果として現れたものである。 、、、というようなことを、ナイチンゲールは考えました。 病気と言うと一時 […]

Read more

夏目漱石がイギリス留学した研究報告書は「心理学」をベースにまとめました。 夏目漱石は小説を書く前に、1900年「英文学の研究」のためにイギリスに留学しました。以前からイギリスの文学を読んでいた漱石は、イギリスに留学する中 […]

Read more

イギリスの食を探す① 2019/10/24 【写真①ウォーカーズ ショートブレッド】 ショートブレッドは、イギリスのスコットランドの伝統菓子です。1736年(恐らく産業革命がはじまり出した頃)に始めて書かれたレシピが確認 […]

Read more

「“遊び”とは、持て余している能力を、疑似的に使ったシュミレーション。 “美”とは、感覚の遊びであり、何かを追求している際に付随して生じるもの。 もし世の中が効率的になって無駄がなくなったなら、“美”を感じる気持ちが大切 […]

Read more

「イノベーション」とは、様々な物事を結びつけ新しい価値を生み出すことであり、現代の経営にとって必須なことです。しかし、この概念をいの一番に提唱したシュンペーターの時代は、まだ「イノベーション」が起こせる環境は整っておらず […]

Read more

ウィトゲンシュタインは航空士だった。 ウィトゲンシュタインが哲学者としてスタートを切ることになる「ケンブリッジ大学」に入った当初、師ラッセルには「航空士」と呼ばれ、ウィトゲンシュタイン自身もそう称していました。 そ […]

Read more

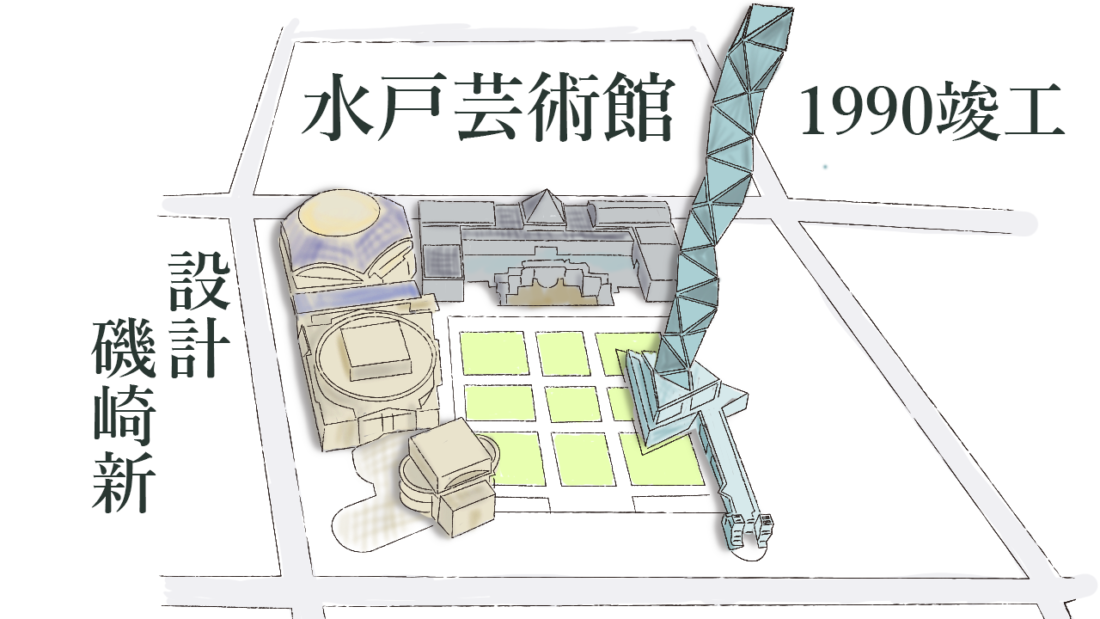

1章・吉村順三の木造モダニズム建築 手塚治虫展がやっているものと思い行った「茨城近代美術館」。 なんともう終わっていました(笑) しかし、そこには水戸出身の横山大観などの常設展があり来てよかったと思いました。 そして、な […]

Read more

太平洋戦争における3つの部隊を紹介します。 ①ではマレー・フィリピン方面の山下奉文をダイエーの創業者・中内功の戦争体験と合わせて、②では龍兵団というフィリピン戦・ジャワ攻略・ビルマ線と太平洋戦争緒戦で活躍した坂口支隊 […]

Read more

描いたイラストのつくば研究学園都市の中核とも言える「つくばセンタービル」は、一つの建築様式にとらわれず、有名な建築を多く引用して作っています。 一番目立つのがミケランジェロのローマの「カンピドリオ広場」を引用した広場 […]

Read more

岡倉天心記念館で、横山大観は東京で岡倉天心と出会い、茨城の北部の五浦に岡倉天心に師事して引っ越し、五感でインスピレーションを発揮したような作品を残したことを知りました。その後、水戸にいって茨城近代美術館に行った際、出身は […]

Read more

2011年に映画公開された『聯合艦隊司令長官 山本五十六 ~戦後70年目の真実~』を観ました。 以前、2015年頃新潟の長岡にスーパーマーケットのリサーチに行った際、「山本五十六記念館」にも寄った事があります。その時は、 […]

Read more

今回は、イトーヨーカ堂と出会う前のアメリカ・ダラス発祥のサウスランド社のセブンイレブンについて、ダラスの歴史と共に紹介します。 【1・ダラスの発展とセブンイレブンのサウスランド社の誕生】 ダラスは、メキシコからテキサス共 […]

Read more

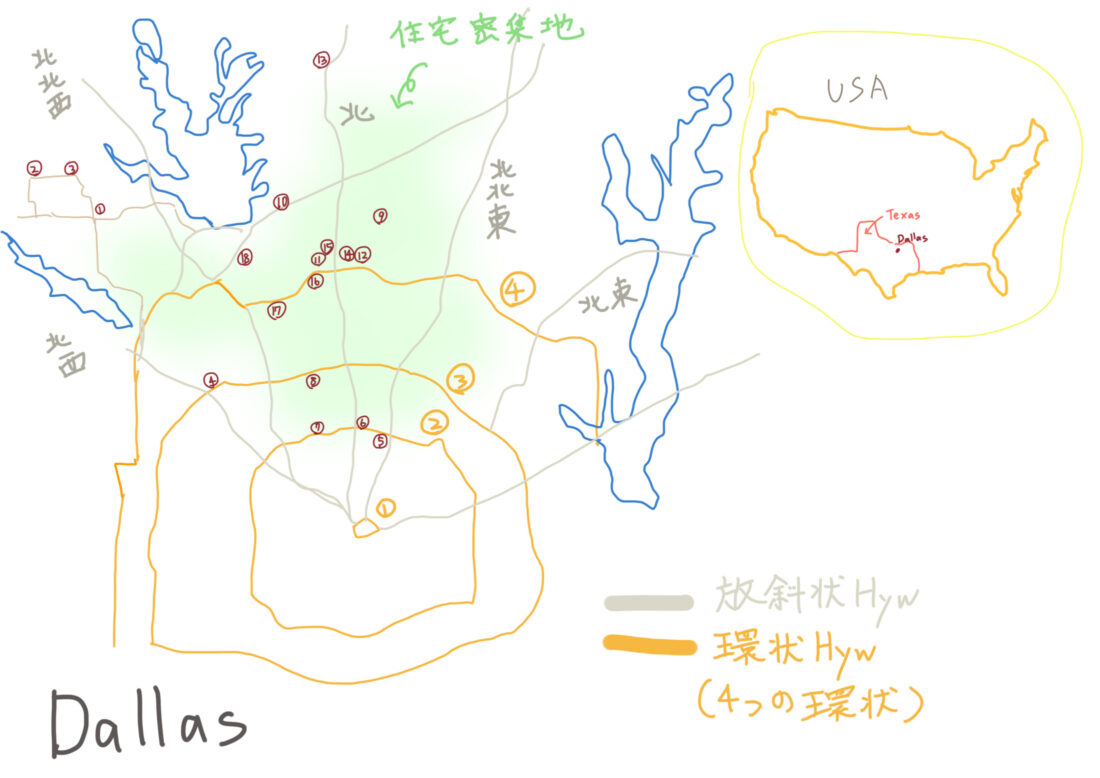

アメリカのテキサス州のダラス。 テキサス州は、かつては東側と西側を結ぶ役割として、カーボーイが活躍してました。そんなダラスですが、現在は住宅地として、商業施設、そしてビジネス施設として栄えています。 アメリカでありながら […]

Read more

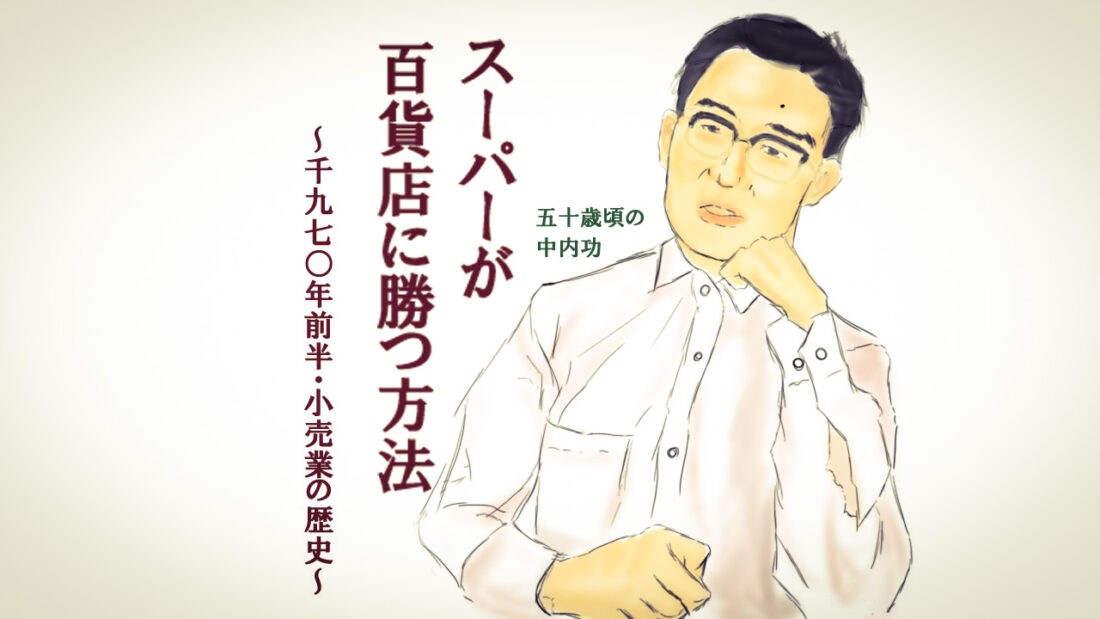

1972年、ダイエーが百貨店トップの三越の売上を抜き、スーパーが百貨店を追い抜くという偉業を成し遂げました。 1957年から「主婦の店」運動として「安く売るためのシステム」を実現してきたダイエーは、チェーンストアとして店 […]

Read more

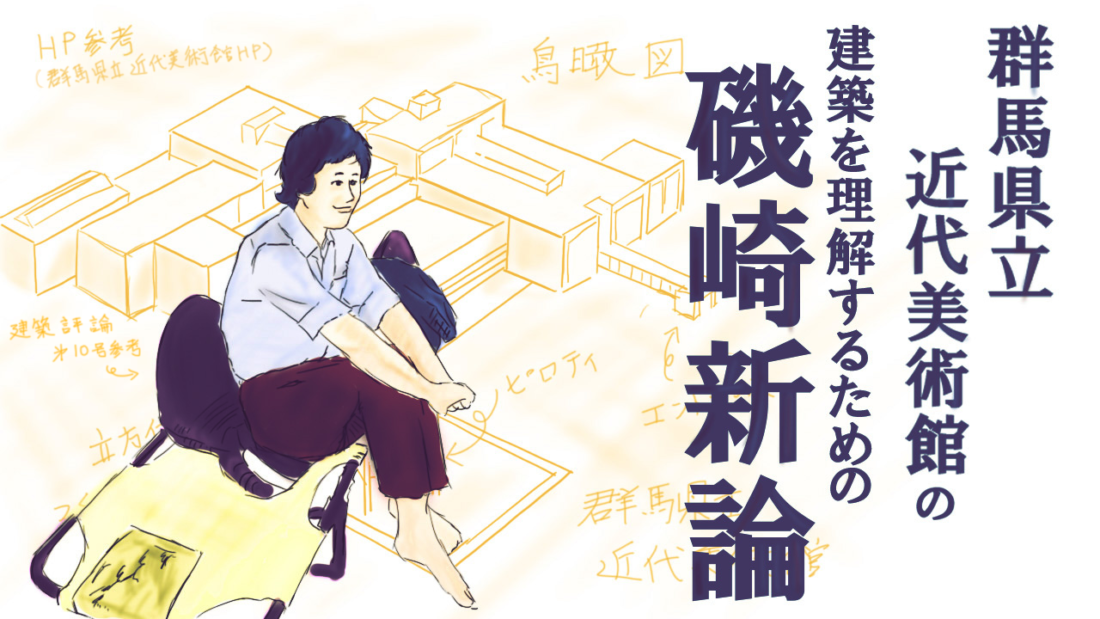

群馬県高崎市にある「群馬県立近代美術館」。 緑と自然豊かな公園の中にあるすっきりとした外観と、美しいピロティが印象的。 内観はさっぱりとしたシンプルな空間なのに、壮大ささえ感じ、作品や装飾によってこの洗練とした空間が効果 […]

Read more

UNCATEGORIZED2019-07-05 新橋駅を東側に出て、汐留正面に歩いていき、時計台を越えて、銀座方面に向かっていくと見えてくる一風変わったビルがあるわ。 ドラム型洗濯機を積み上げたような建物。 「中銀カプセ […]

Read more

ハヤシライスは、慶應義塾の門下生の早矢仕が、初めて作ったという説もあります。 なぜハヤシライスを作られたのか、そしてその作った人は明治でどのように活躍したのか、動画にしてみました。 Hashed beef Rice ha […]

Read more

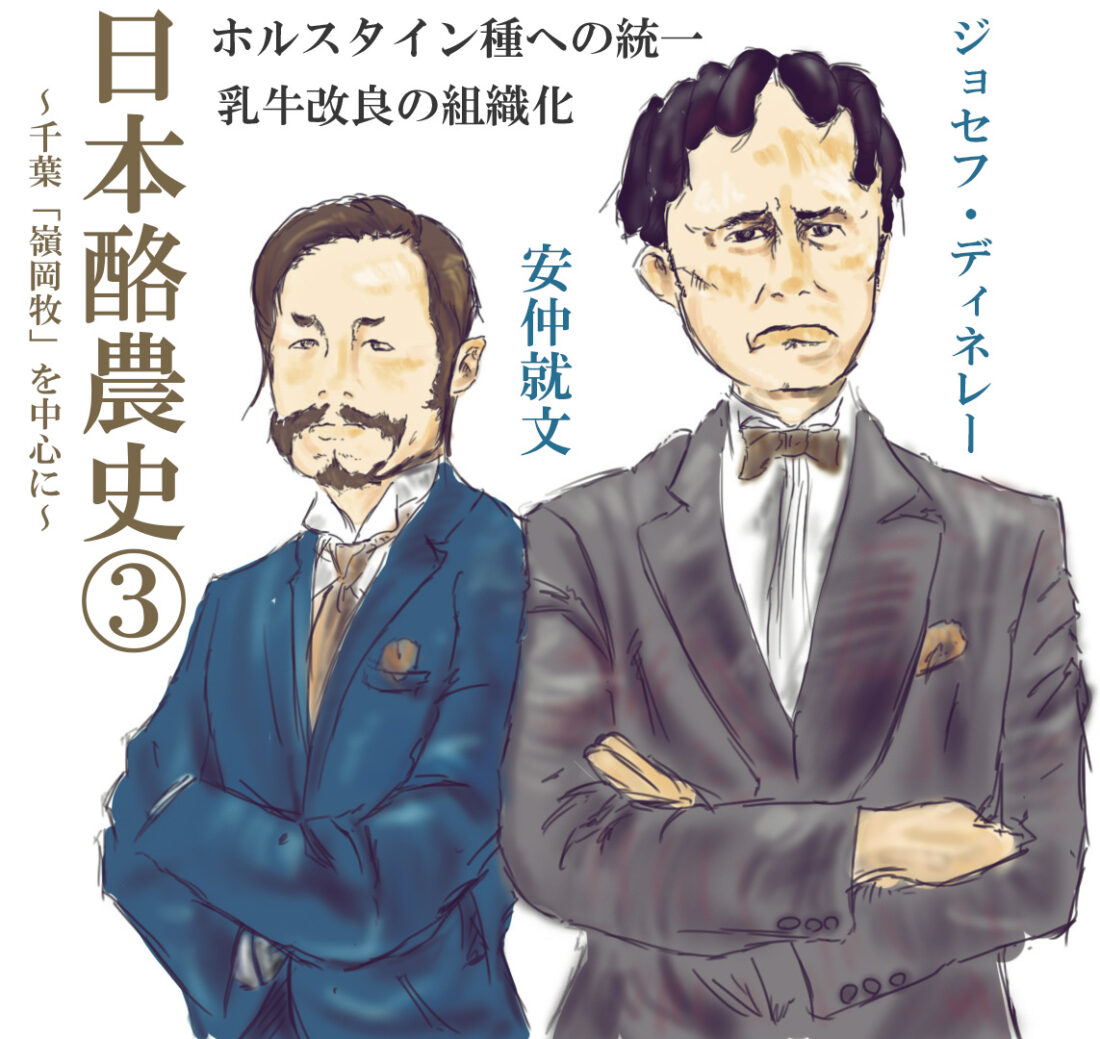

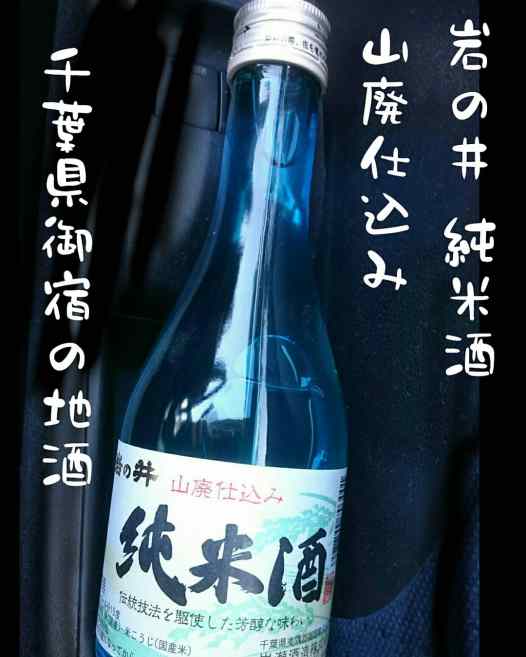

千葉県は「日本酪農発祥の地」と言われています。 それは、南総の「嶺岡牧」と言われる牧場で、江戸時代の徳川吉宗の命もあり、初めて外国の牛を輸入し品種改良し、その牛からとれた「牛乳」及び「バターに似た商品」を日本橋で庶民に対 […]

Read more

四街道市の物井駅と千代田団地の間に2000年代から開発が進んでいる『もねの里』。2019年4月17日にヨークマートがオープンしました。 ヨークマートは青果の品揃えやカットフルーツ、鮮魚の刺身などの商品の充実と多様性、精肉 […]

Read more

◾国分発セレクションショップori◾ 永代通りの1つで北の通りを東へ。榮太郎飴本店の向かい側にあります。 ⬆日本橋茶房という括りで、株式会社「にんべん」の調味料を使ったお菓子も販 […]

Read more

今回は、京成八千代台駅の西側にあるヨークマート八千代台店から、千葉の食を探していきたいと思います。 ヨークマートは京成八千代駅より2駅後の「勝田台」駅において1号店を出し、その後八千代方面に展開しています。しかし、八千代 […]

Read more

今回はJR船橋駅の北口側のフィールドワークを行いました。 南口は京成線やフェイス・シャポーや商店街などお店がごった返しているため見る機会は多かったのですが、今回はどちらかというと住宅地がメインな北口を見てみたいと思います […]

Read more

ミートセラピー 食のフィールドワーク 日本2019-04-04 今回は、千葉県の房総半島の南側の東側(九十九里浜以南)を中心に紹介していきたいと思います。 目次(題名をクリックするとジャンプします) […]

Read more

ミートセラピー 食のフィールドワーク UNCATEGORIZED 日本2019-03-29 最近、「菖蒲」は郊外の商業施設の拠り所として目をつけられてきています。 2008年「モラージュ菖蒲 […]

Read more

【松屋】 ■千駄木 腰塚■ 今回は、コンビーフの入ったサンドイッチ「ルーベンサンド」で、千駄木腰塚の特製コンビーフを食べました。 黒毛和牛の人肌でとろける乳脂とお肉の旨味が、ザワークラフトやチーズによって引き出されてい […]

Read more

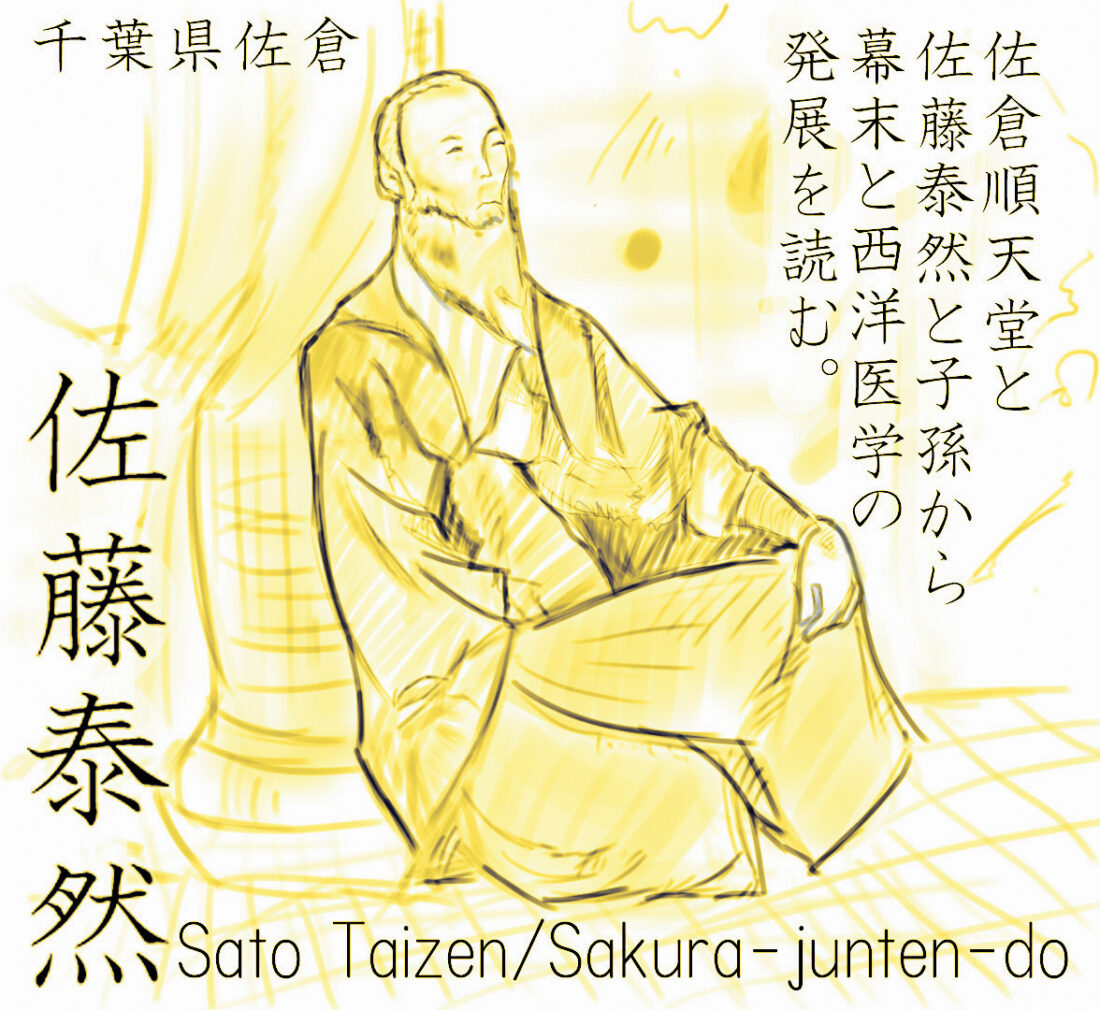

東京の順天堂大学の前身とも言われる千葉県佐倉にあった「佐倉順天堂」。 「佐倉順天堂」を開いたのは佐藤泰然という人で、その息子・佐藤尚中が東京でその「佐倉順天堂」の意思を継ぎ開いたのが、現在の順天堂大学です。 こちら […]

Read more

かつて正岡子規は、1894年12月錦糸町から佐倉に総武線が開通した初乗りとして「佐倉の地」に訪れています。 佐倉駅から見える北側の盛り上がった台地(佐倉城がある)をみて「霜枯れの見上ぐる野道かな」と詠んでいます。 […]

Read more

2つの「ミート(Meat&Meet)」を大切にするミートセラピー。 【Meat】は、肉料理を中心とした全ての「食べ物」の事。 【Meet】は、新しい料理や場所・人との「出会い」の事。 この2つの「ミート(Mea […]

Read more

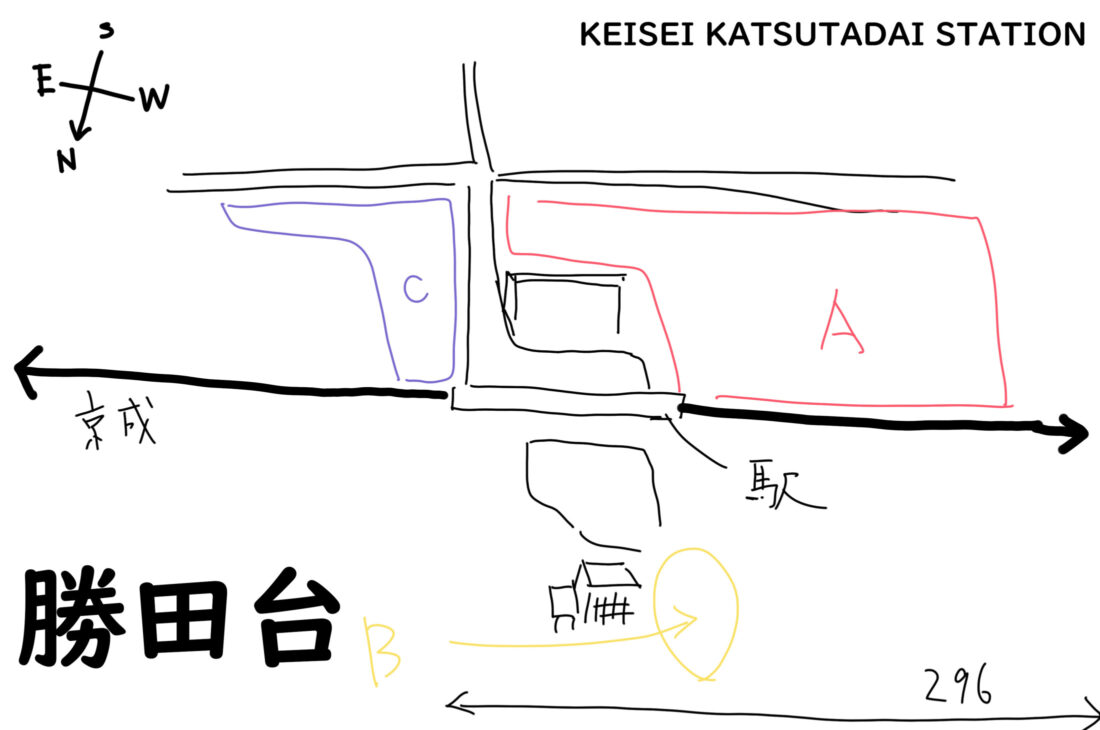

今回は京成電鉄「勝田台駅」の「食」のフィールドワークをしてきました。 京成勝田台駅は、 【A】南口の西側(A:冒頭の図の赤マーク内)は住宅街が昔ながらの住宅街が広がっており、住宅街とともにスナックや居酒屋が多く点在してい […]

Read more

今回は、佐倉市の296号沿い~JR佐倉駅~東関東自動車道の四街道IC~JR四街道駅付近のフィールドワークを行いました。 【ロックアイスのコクボ】 勝田台の方向から向かっていったのですが、勝田台駅の北口に「ロックアイス」と […]

Read more

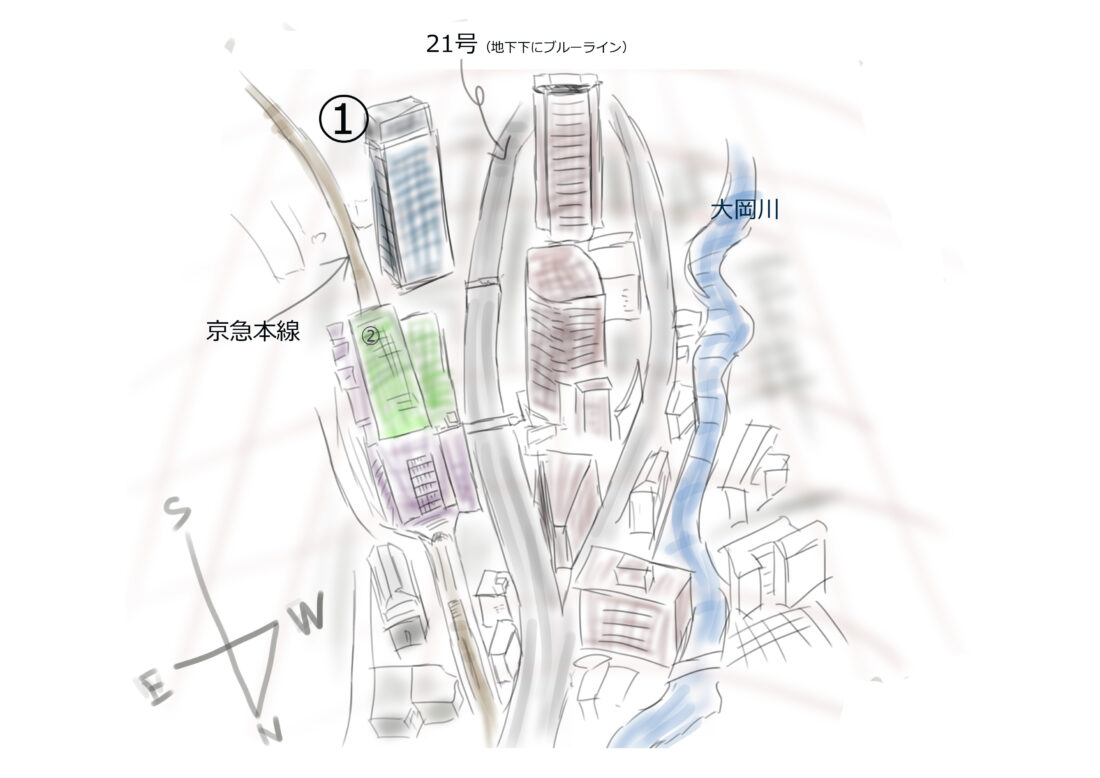

本日は京急電鉄の杉田駅からJR根岸線の新杉田駅、そして磯子駅を周り、最終的に京急電鉄の上大岡駅まで散策しました。 ■A.杉田駅■ 京急電鉄で杉田駅を目指して向かいました。 【東急ストア】 では、杉田駅につきますと2F […]

Read more

レオナルド・ダ・ヴィンチはミラノにおいて、都市計画に携わっていました。 そのときミラノではペストが流行っていて、ダ・ヴィンチは過密して立ち並ぶ建物が作り出す不衛生な環境を改善するために、建物を分散させる都市計画を提案 […]

Read more

ほどほどの勝利で満足する者は、常にそこから利益を手に入れる。 ―しかし、徹底的な勝利を望むものは、しばしば敗北する。(※1) …この言葉は、イタリア・フィレンツェ・ルネサンスの芸術をパトロンとして保護し、花咲かせた一族で […]

Read more

1555年、ノストラダムスが南フランスにおいて大予言の書を出版した頃、同じ時期に彼は『化粧品とジャム論』という本を出版しています。50代前半の彼は、まだ予言者として本格的に活動したのは5年くらいで、圧倒的に医者としてのキ […]

Read more

2018年11月のテキサス(ダラス)、ヒューストン、フィラデルフィア、ニューヨークの食のフィールドワークの考察。 「①イタリア料理」「②メキシコ料理」「③ケイジャン料理」の3点から考察します。 1.アメリカ的なイタリアン […]

Read more

明治の松方正義、大正・昭和の高橋是清といわれ日本財政の守護神と讃えられた是清。 彼の人生は常に波乱に満ちていた。 1880年半ばに、高橋是清が共立学校(現在の開成学校、当時は東大の予備学校に行くための進学校)の校長をし […]

Read more

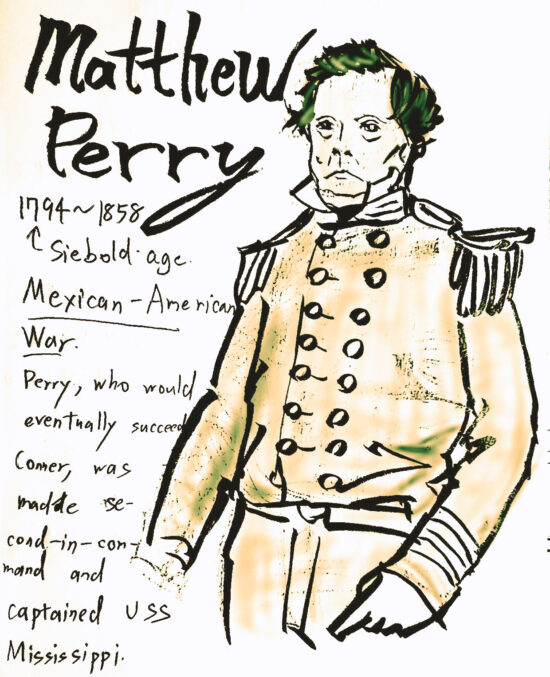

19世紀 アメリカ2018-10-30 「開国はいやでござるよ、ペリーさん。」 、、、高校時代、1853(いやでござる)年ペリー来航の語呂合わせをこう覚え、今も覚えています。 ペリーと言いますと、日本に開国を […]

Read more

ミケランジェロは、「終始一貫自己を画家また彫刻家また建築家として芸術家としてよりもフィレンツェ自由都市市民として最も高く意識していた(※1)」。その理由として、ミケランジェロの家系が関係する。しかし、その自由市民としての […]

Read more

フィレンツェの芸術の黄金時代を作った統治者ともいえるロレンツォ。その彼の父親のピエロは、ロレンツォが「豪華王」と言われているのに対して、「痛風持ち」なんてありがたくない通称で呼ばれています。そしてピエロの父親であるコジモ […]

Read more

南方熊楠はアメリカの実学志向に失望し、本当の学問をするべくイギリスに旅をする。するとイギリスでは、東洋や日本というものを意外にも受いれる土壌ができていた。そのため、熊楠は存分に日本や東洋の広範囲に渡る知識を吐くことで、イ […]

Read more

熊本藩と言いますと、熊本城をイメージされる方も多いのではないでしょうか。 こちらの熊本城の藩主として有名な人に、加藤清正がいます。 加藤清正と言いますと、虎狩りをイメージされる人が多いと思います。 豊臣秀吉の朝鮮出征に1 […]

Read more

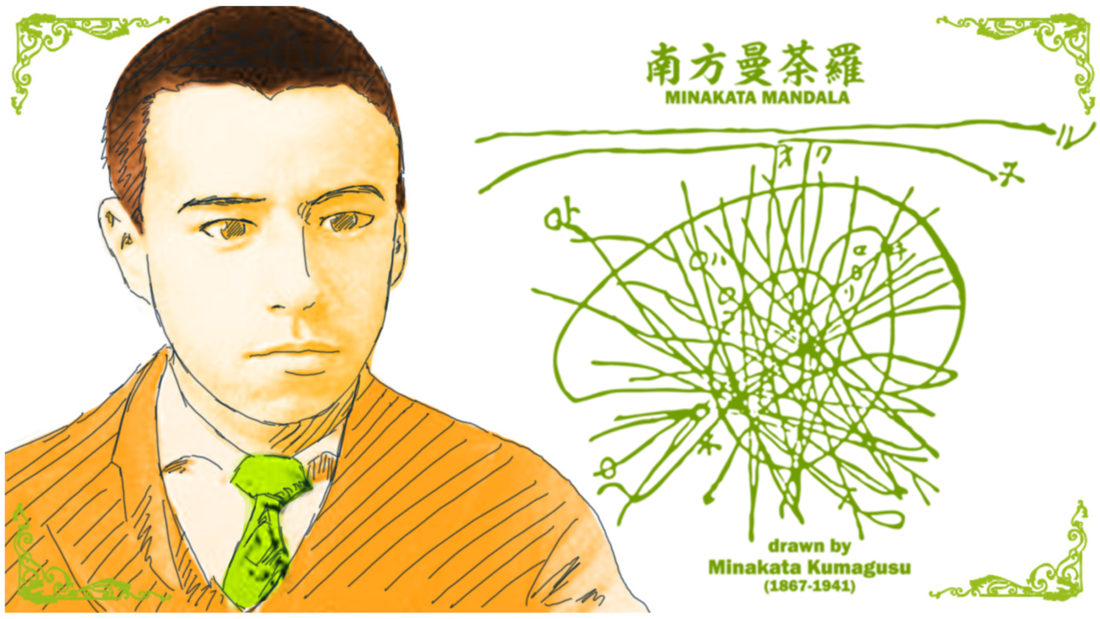

今も昔も、世界は想像以上に繋がっている———。 ソシオ・ヒストリアとは、「人と人の“つながり”の歴史を描いた表現」の事です。 かつて、南方熊楠は「森羅万象は繋がっている」ことを南方曼荼羅で表現しました。 熊楠が生きていた […]

Read more

イラストの女性は、19世紀のファッションの新しい時代を切り開く“綱渡し”を行いました。 1858年、フランスのパリのリュー・ド・ラ・ペ(パリの中心部にある現在でもファッショナブルなショッピング街)で、ファッション・ビジネ […]

Read more

大隈重信にとっての人生の転機と言われる一番の時期があるとしたら、50歳前半の苦い経験にあるのではないだろう? それは、1889年に黒田清隆首相の元、外務大臣をしているとき、先進国との条約改正を無理やり断行しようとして、来 […]

Read moreⅠ.事業概要 【商品】①ブログ(イラストと歴史の記述)②フェイスブック(ブログの簡易化)③インスタ(イラストのみ)この3段階の更新を読んでもらう事を目標にする。3段階置くことで、入りやすくする。イラストを切り口にして、物 […]

Read more

イラストは、ゲーテがヴァイマルにきて最初に住んだ家「庭の家」です。緑が綺麗で、イルム川の近くの自然が豊かな中にある家です。 そんな家に触発されてか、ゲーテはこの頃から「植物学」に興味を抱きました。 ゲーテはヴァイマルの庭 […]

Read more

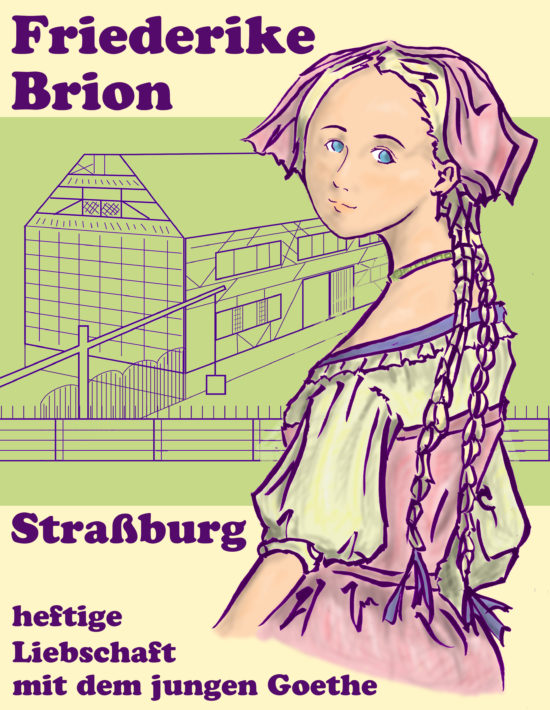

「初恋」というと、どのようなイメージを抱きますか? 暗室の実験の中で、「光」の実像を分析したニュートンに対して、ゲーテは、自然光での「光」の観察を最重要視しました。 この話を聞いたとき、僕は絵画の「印象派」が思い浮かびま […]

Read more

それは、「色彩論」という著作で、現在色彩検定などの考え方の基礎となる「色相環」を提唱したことにあります。ゲーテの「色彩論」の念頭にあったのは、ニュートンでした。ニュートンは、1666年に光をプリズムという道具で分解すると […]

Read more

天才的な人物やその作品を精神医学の観点から論じる医学を「病跡学」と言います。 。。。なんと日本において、初めて「病跡医学」の論文を発表したのは、森鴎外なのです!(※) 森鴎外は1884年からドイツに留学しました。 188 […]

Read more

ソシオ・ヒストリアでは、“学問”をテーマに絵でまとめ、その絵を切り口に内容を解説していきます。 そのため、考えや概念などを表現するイラストを目指します!! それでは、このページでは「ソシオ・ヒストリア」の記事の作成過 […]

Read more

歴史を学んで物事の見方を深める『ソシオ・ヒストリア』!! イラストを切り口にして、歴史の視点からて、出来事を様々な角度から見つめます。 色々な歴史を学んでいく内に、新しい出来事を理解する力を養う事を理念に活動してます。 […]

Read more

イラストは、「ソーダファウンテン」という炭酸水を中心として店頭で提供する道具を使って、販売する店員さんを描いたものです。この「ソーダファウンテン」は、ドラックストアで炭酸水を店頭で販売した事から普及したようです。 「なん […]

Read more

【エミール・クレペリン 1856~1926】「クレペリン検査」というのを知っていますが?以前は就職試験などに使われていたのですが、単純な線を引く作業を繰り返すことによって、その人の作業の傾向を分析し、その作業から心理傾向 […]

Read more

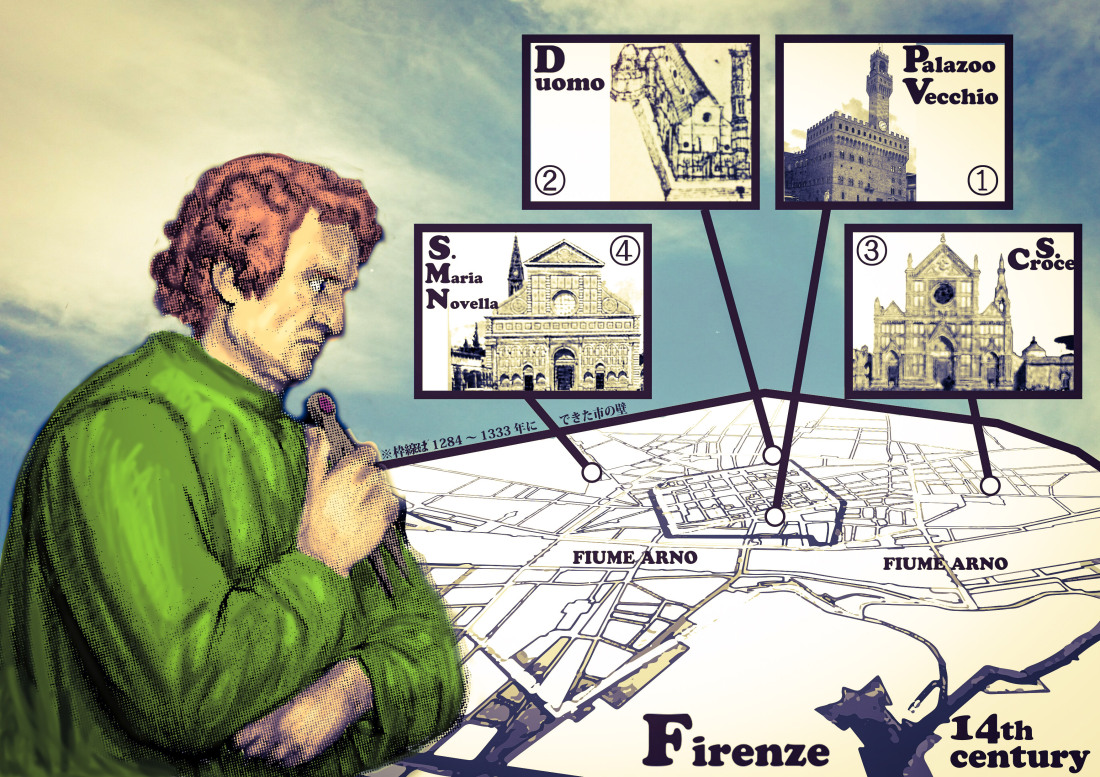

ルネサンス期のフィレンツェは、聖俗の2大建築―大聖堂と政庁館―を絶対的な中心=省庁とし、各種の托鉢修道会の聖堂-広場-修道院の複合体を核とする統一的=多核的な都市の構造がベースとなっています。そのベースともなる構造は、1 […]

Read more

ダンテには3つの疑問がありました。 ① フィレンツェでダンテが巻き込まれた内紛とはどのようなものだったのか?② その内紛にボニファティウス8世はどの様に介入したのか?③ ハイリンリヒ7世をダンテが支援するが、この時の皇帝 […]

Read more

フィリッポ・ブルネレスキ 1377年生まれ。フィレンツェの公証人の息子として生まれる。 ① サンジョバンニ洗礼堂の北側扉の装飾コンテストでの敗北 フィレンツェの金細工師になる。そして1401年サン・ジョバンニ洗礼堂の北側 […]

Read more

マルコポーロの父親ニッコロは、ヴェネツィア出身の商人。モンゴル帝国(元)のおかげで流動的になった東方貿易に参加すべく、コンスタンティノープル(オスマン帝国やコンスタンティノープル陥落以前の)に住む。しかし、1260年政変 […]

Read more

武田信玄が生まれたのは1521年。上杉謙信が生まれたのは1530年。 日本における有名な戦国武将が生まれた世代に、スペインではサンタ・クルス侯爵(本名はアルバロ・デ・バサン、1526年生まれ)という、武将がいます。 彼は […]

Read more

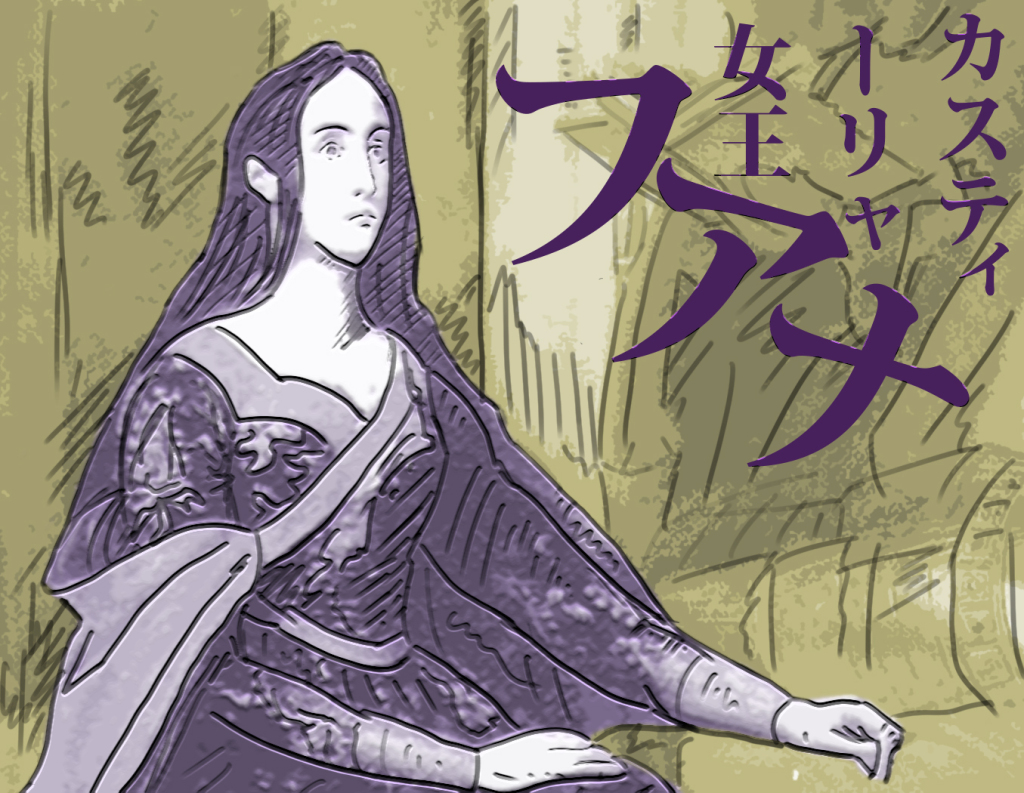

①スペインの誕生とコロンブスの支援 スペインは、4世紀後半からイスラム勢力の統治下だったのが12世紀の十字軍遠征から少しずつキリスト教勢力が奪還。1479年、イベリア半島の大国同士(カスティーリャとアラゴン)が連合を組ん […]

Read more

豊臣秀吉の朝鮮出兵の目的は、東南アジアの中心となり大規模な貿易国家を夢見ていたといます。朝鮮は通り道であった側面が強く、その後中国(明)との戦争を経て、東南アジアまで及ぶことを考えていたようです。 なぜそのような大規模な […]

Read more

渋谷駅・Bunkamura・ザ・ミュージアムで開催されている「神聖ローマ帝国皇帝 ルドルフ2世の驚異の世界展」を観に行って来ました。 そこで改めてルドルフ2世をスポットライトを当てることで時代の空気を読んでみようと思いま […]

Read more

デカルトは心理学者でもあった? デカルトの晩年の著作に『情念論』という著作があります。 そこでは、喜怒哀楽などの感情についてや脳の機能など、心理学的なテーマを扱っています。 上のような図(※1)を見ますと、まさに感情を扱 […]

Read more

南方熊楠が、1887年に東大予備門(東京大学の予備機関)を中退して、アメリカ・イギリスに向かうことになった理由として、渡米する前の送別会において「進化論」に影響を受けたような内容を語っています(明治19年12月23日松寿 […]

Read more

今回は、「ストーカー」というキーワードから1990年代から現在までの時代の空気を読み解いていきたいと思います。 順序としては、「ストーカー規正法」が制定される前の「ストーカー」に対する認識(【1】)、「ストーカー規正法」 […]

Read more

岡田准一主演の映画『関が原』を観てきました。 関が原の戦い自体をスポット当てた映画は、日本映画史上初めてだそうです。 意外にも徳川家康ではなく、適役の石田三成を中心にストーリーが展開していきます。 秀吉が作った秩序を、石 […]

Read more

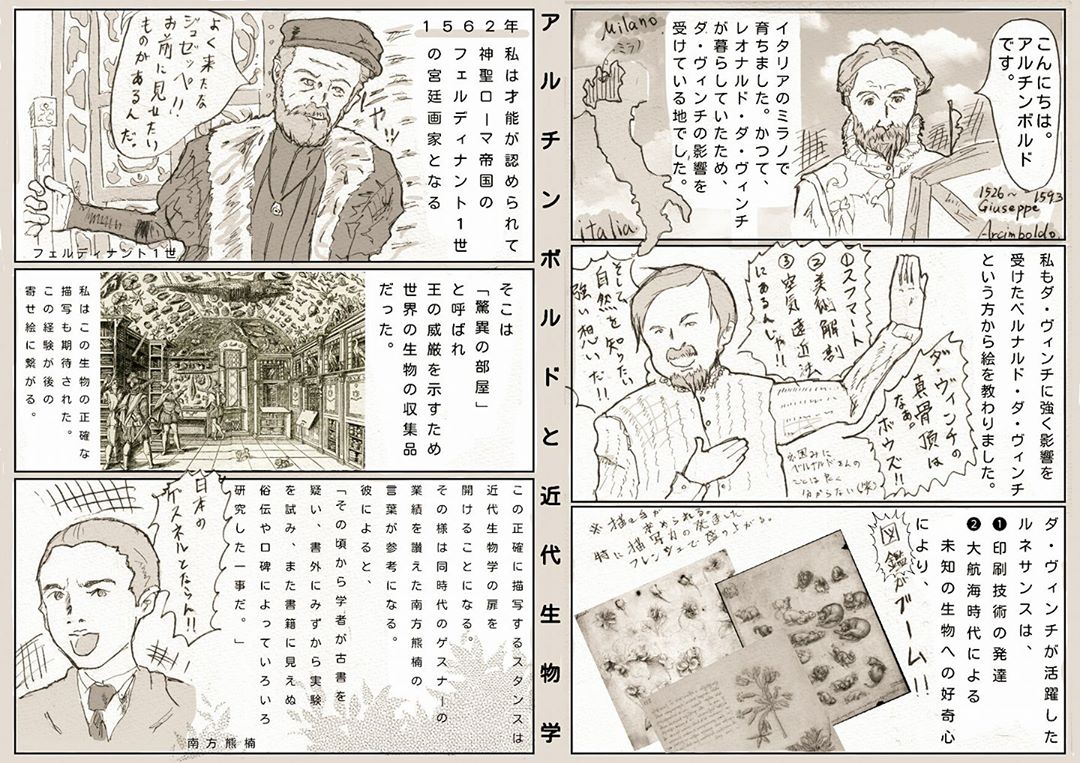

上野の西洋美術館に、アルチンボルド展を2回目見に行きました。 そして、楽しむべき新たなポイントを見つけてしまいました!? ◆植物や動物などの寄せ絵で、人の輪郭を作り出すのが有名なアルチンボルド。 確かに、それ自体も大変衝 […]

Read more

今回は上野~千駄木にある「森鴎外が住んだことのある場所」を案内するとともに、夏目漱石も絡めて、1889年~1906年付近の明治後期の時代を読んで行こうと思います。 そして、それを更に感じるのにオススメな『坊 […]

Read more