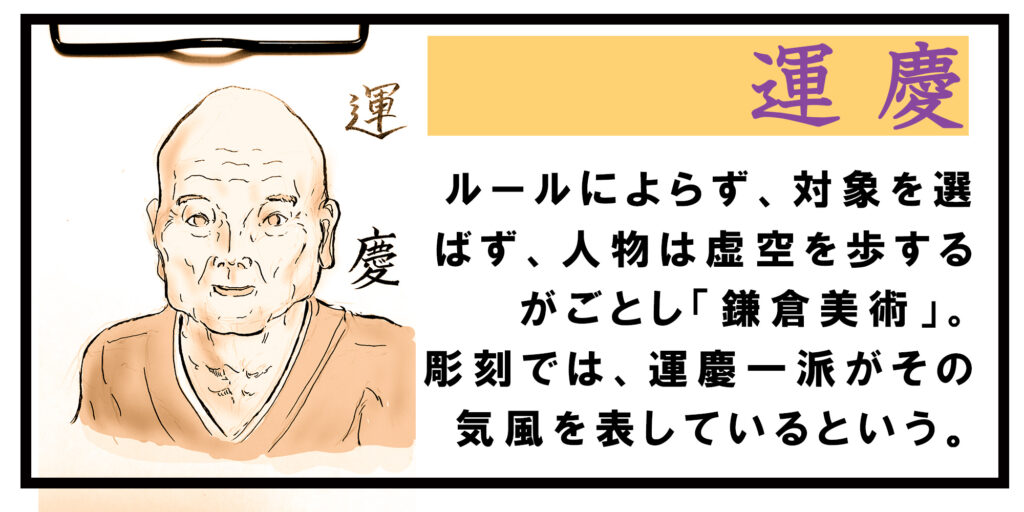

【運慶➀ 鎌倉美術と初期作品】

岡倉天心は『日本美術史』において次のように鎌倉美術を表しました。

■鎌倉美術の特徴■

【イメージ】雄豪率直で、飾りなきスタイルは、社会の常識を逸脱する精神を持っているようである。 そして一種の殺気を含蓄し、人物の顔は殺気を帯びていて、事があれば相刺するような気性を持っている。

【様式】平安時代の藤原氏の頃の美術をベースに、優美繊弱なイメージから率直剛健にイメージ転換した様式。エポックとして『鳥獣戯画』の鳥羽僧正が挙げられる。

藤原時代をベースにしているが、従来の画格を守ることは意識せず、もはや藤原時代の美術だとは感じさせない雰囲気を持っている。

一切の無駄を省くスタイルは後の雪舟を思い出すが、雪舟はあくまでの中国の宋や元の古い技法を守った上でのものであった。

【モチーフ】題材の美醜は全く気にしない。『飢餓草紙』のように群衆の中に裸体の者も出てくれば、排せつ物なども厭わず描く。武骨なる武士の時代だからこそ、それは全く厭わなかった。

そもそも美術上の観点から考えてみると「高尚さ」とは、モチーフの美醜や流行などは関係なく、それをどのように表現したかである。

モチーフを選ばないことで敢えて飾らず、それを見ごとに描き上げたということである。 群衆シーンは絵画の中では最も難しい部類に入るが、平時物語などでは見事に人物の配置し、活動的なイメージを現代のまでの美術の中でも類を見ず表現している。

…以上が岡倉天心の文章を多少現代的に超訳しながら引用したものである。 しかし1991年刊行の教科書的な『日本美術史』辻惟雄監修によると、武士の影響は美術にほとんど影響を与えておらず、第二波の中国文化流入と考えられるベクトルがあるというような感じで評価しています。

今回は、岡倉天心は「この時代にあたりて彫刻には運慶の一派を出だせり」と語っているのもあり「運慶」の作品と生涯を調べていこうと思います。

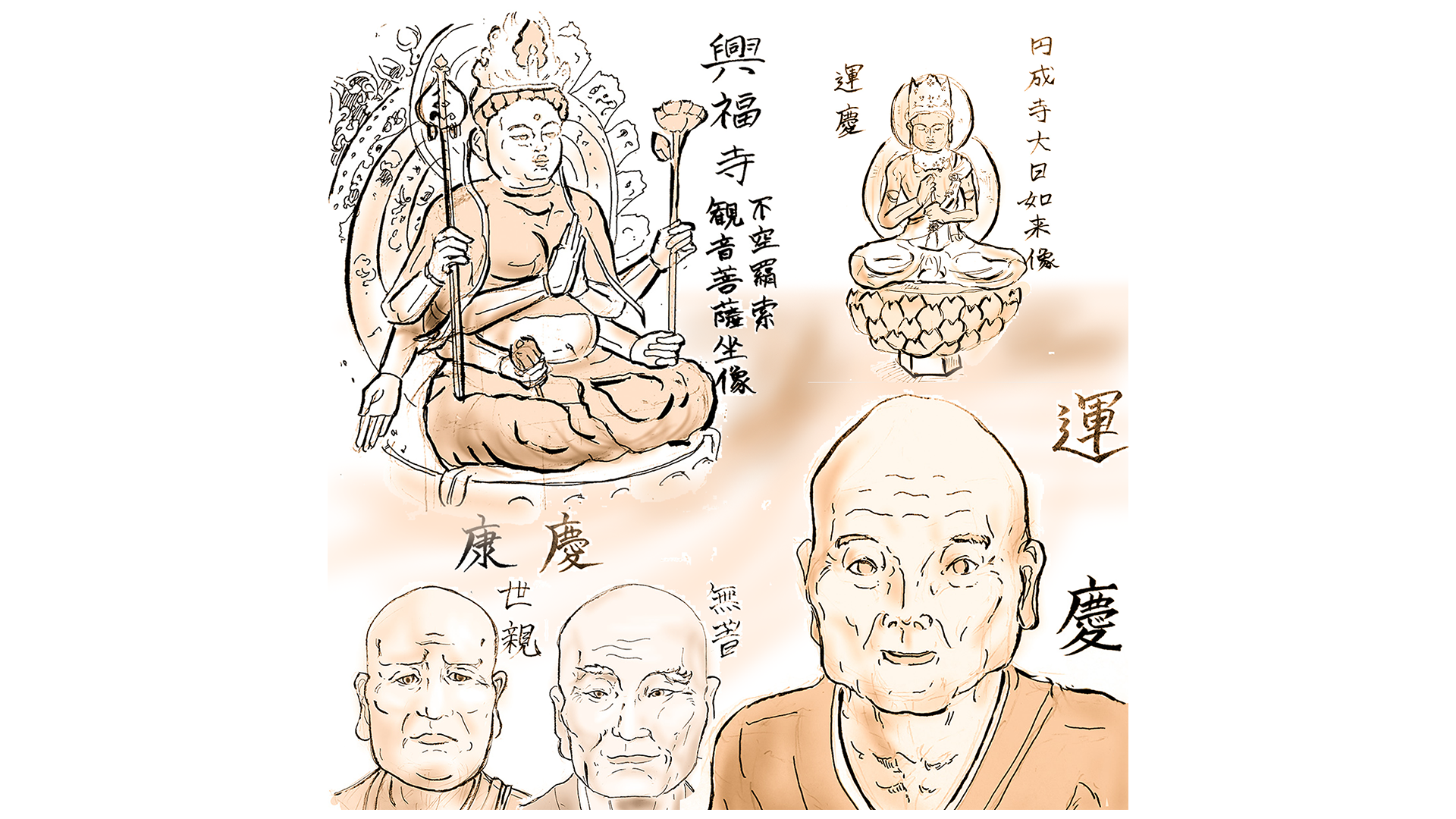

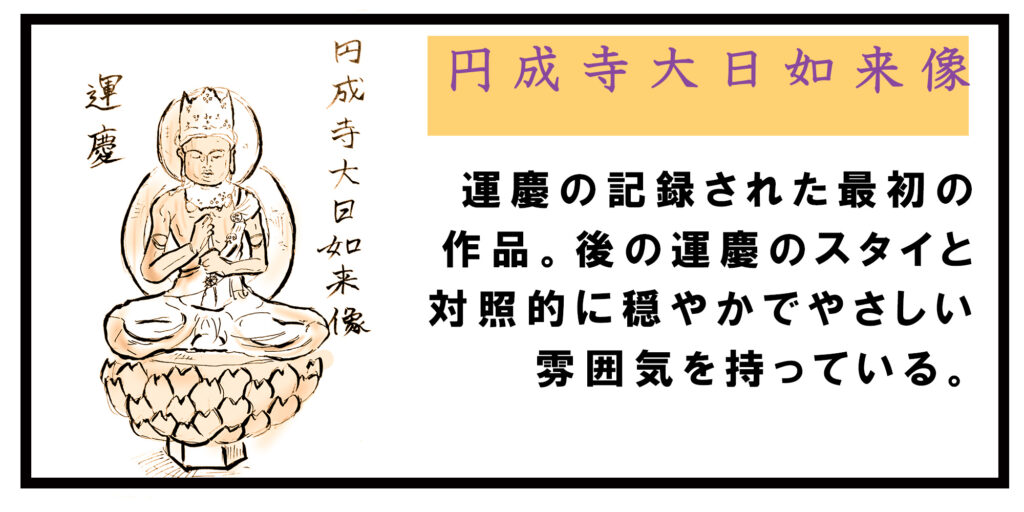

■運慶の初期作品■

運慶は慶派という当時の彫刻一派の一人です。1173年に長男を生んでいることから1150年くらいが生年と考えられています。最初の作品として残っているのが1176年の「円成寺大日如来像」です。後の運慶のスタイルとは違い、非常に穏やかで優しいイメージを持っている作品です。眼の部分は空洞につくり、ロッククリスタルを埋め込んでいます。そしして竹串で支えています。周りに炎があると反射して生気を感じさせるようです。かつてはこの手法を使った仏像はこの作品が初めてと言われていた時期(岡倉天心の明治あたりまでは少なくとも)もあったようですが、今ではもう少し前の作品が発見されています(ただこの作品は年代が確定ができず、年代が確定されているのはこの作品がまだ一番古いようです)。また寄木造りという、六つのヒノキの塊をメインとして構成され、この手法は一本の木からよりも融通が利き、さらに木と周りの環境によって生じる裂けやヒビが生じにくいのも特徴のようです。

※円成寺大日如来像は、英語版ウィキペディアと『日本美術史』岡倉天心を主に参照。

【運慶②以仁王の挙兵】

さて、その後運慶の仕事場になる興福寺で以下のような事件が起こっています。

1170年代半ば頃、鎌倉初期の名僧・法然と慈円は比叡山のなかで起こっている武装した僧兵や内部での組織争いに悩んで、一方は下山し、一方は僧位として政治をサポートする決断をしています。更に、東大寺の金剛力士像で有名な運慶は1180年半ばに、焼けてしまった奈良の興福寺の再興の仕事をしています。この時期の比叡山延暦寺や奈良の興福寺を様子を知るのに、源頼朝が挙兵する遠因となった「以仁王の挙兵」が上手く描いていると思います。

■➀源頼政■

1177年、比叡山延暦寺の天台宗のトップ(天台座主)である「明雲」は延暦寺の系列の争いから、その座を解かれて伊豆国に流されることになり、源頼政に護送されていました。しかし、比叡山の僧兵(大衆・山法師とも)が「明雲」を取りもどしに襲い掛かり、源頼政は無抵抗で「明雲」を釈放します。この源頼政は77歳にして後に以仁王に協力するが、篤い仏教信仰があったようです。因みにこの「明雲」は10年前、「慈円」を受戒した僧でもあり、この時期に天台座主にもなっていました。

■②僧兵の反平家の動き■

1179年には平清盛はクーデターを起こし後白河法皇を幽閉します。そのため、円城寺の大衆(僧兵)が延暦寺・興福寺に呼びかけて後白河法皇らを誘拐し、平家討伐を朝廷に要求する動きがありました。このとき、延暦寺においては平氏派が多かった(この時の天台座主は覚快親王)が一部反対派がいて賛同したようです。興福寺は全面的に賛同したようです。この企みは後白河法皇自身から露見したため、失敗に終わりますが、平清盛は円城寺や興福寺などを警戒しつつも大幅な弾圧を行わず、後白河法皇の幽閉レベルも下げたようです。

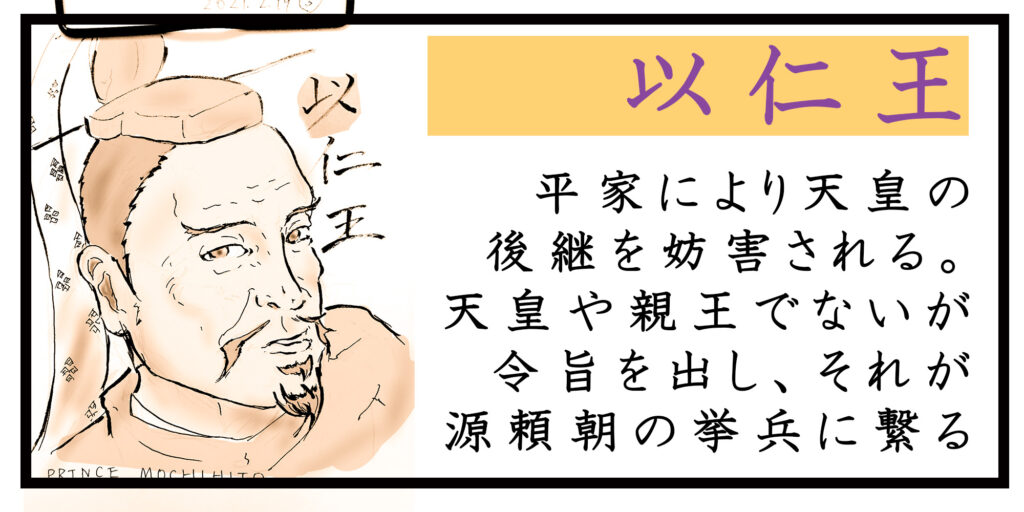

■③以仁王の挙兵■

1180年、ついに平清盛は高倉天皇に入内させた娘が生んだ子供を、安徳天皇として即位させることに成功しました。このとき後白河法皇の息子である以仁王は30歳近くになりながら平家の妨害で、親王にもなる事ができず、なんとか後継者となるべく頑張っていたのですが、安徳天皇が即位する事で希望が無くなりました。そこで、おそらく円城寺や興福寺などの助けがある可能性も念頭にあってだと思いますが、各地に散らばる源氏に挙兵の呼びかけである「令旨」を出します。内容としては壬申の乱の天武天皇になぞられて書かれていたと言います。ただし、この企みも露見し、以仁王は円城寺に助けを求め籠もります。比叡山延暦寺は平家と話がついたようで協力せず(このときは天台座主はまだ覚快親王のはず)、興福寺が協力を同意します。このとき辺りから源頼政も協力します(『平家物語』では以仁王の決断のきっかけとして登場してるよう)。しかし、円城寺がから興福寺に向かう途中、宇治川付近で平家と戦闘になり(以仁王の戦場の不慣れから宇治平等院などで休息しているよう)、以仁王と源頼政は亡くなります。

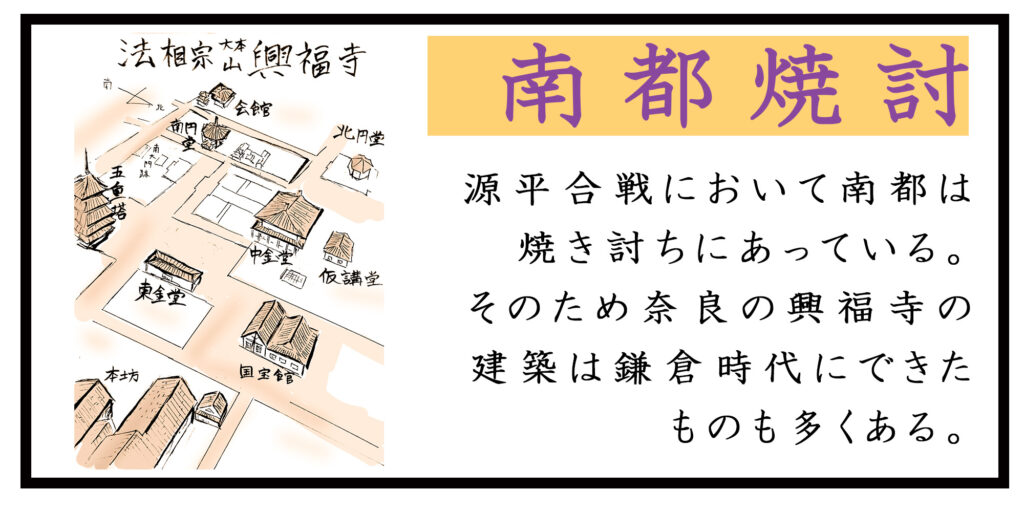

■④南都焼討■

以仁王の挙兵があって円城寺と興福寺は更に警戒を強められたが、平清盛は積極的な弾圧をこの時点では行わなかったようです。ただ、京都にいる限り法皇を中心とした貴族や寺院が足かせとなり、また以仁王の挙兵時のようなことが起こると考え、福原へ遷都することにします(日宋貿易による発展も見込んでいたよう)。しかし、このとき源頼朝が挙兵を決めて、富士川の戦い(富士山辺り)では平家に勝ち、源氏の勢いが強まってきました。そのため平清盛も福原遷都をやめて京都に戻り、対源氏の準備を整えます。その最中、近江攻防という争いで円城寺と興福寺の大衆が近江源氏らの蜂起に加勢するという事件が起こりました。そこで平清盛は、以仁王の挙兵でも加勢した円城寺を攻撃して焼き払ってしまいます。それを見て興福寺の大衆(僧兵)は、平清盛に対して反攻し、ついに平清盛の息子・平重衡を総大将として、興福寺を含む南都の攻撃をすることにしました。南都においては興福寺だけでなく、平清盛が大和国を知行国(1160年頃)にして以来東大寺なども反平家のムードがあり、平家は金堂など寺院の重要建築物は残し、焼き討ちを考えていたようでしたが、想像以上に燃え広がってしまい、東大寺と興福寺は大規模に燃えてしまいました。こうして、その後、興福寺などの復興事業が始まり、運慶らの慶派も含めた工事が始められていきます。

※『まんがで読破 源氏物語』『学研まんが 日本の歴史④』『京都の歴史』赤松俊秀ら 、ehimosesu2nd.blogspot.com 、ウィキペディア「以仁王」「以仁王の挙兵」「南都焼討」などを参照

【運慶③ 慶派と興福寺】

興福寺は、藤原鎌足の病気平癒を願い669年に創建された「山階寺」がベースとなっています。その後、710年に平城京への遷都に際し、鎌足の子・不比等は平城京左京の現在地に移転し「興福寺」と名付けたようです。このような訳で、「興福寺」は藤原氏のゆかりの寺として藤原氏の勢力の拡大と共に、強い力を持っていったようです。

■➀興福寺の再建■

この興福寺は何度か火事や出来事によって、寺院の建築を多く失い再建しています。

・1180年 南都焼討 これは以仁王が「令旨」を出し、全国の源氏を呼びかける中、興福寺が以仁王の対平家戦に加勢します。その後、源頼朝が挙兵し富士川の戦いで勝ち、更に興福寺勢も源氏側に加担したため、平家が南都の焼き討ちを計画し、平家の想定以上に燃えてしまったため、興福寺は大部分焼失してしまった事件です。これによって朝廷と藤原氏と寺側の三者で再建を敏速に急ぎます。このとき九条兼実が政治の中心の近くにいて(九条も藤原家の系列)、彼の日記『玉葉』にこの再建の様子は良く書かれているようです。このとき、京都仏師の円派と共に、奈良仏師の慶派が活躍しています。

・1717年 江戸時代の火災このときも火災が起き、鎌倉時代の建築も多く焼失しています。このとき、焼けた西金堂、講堂、南大門などは鎌倉期の藤原氏の時代と違い、なかなか再建されず、金堂は一世紀以上も経過した後に「仮金堂」が建てられるという始末でした。

・1868年 廃仏毀釈明治維新後、廃仏毀釈によって興福寺も破壊される憂き目にあい、境内は塀が払われ、樹木が植えられて、奈良公園の一部になりました。廃墟同然になり、五重塔など焼いて金目のものだけ残すという話も出たほどだそうです。

・1998年 世界遺産に登録ここにきて2010年には創建1300年を機に中金堂と南大門の再建が計画されたり、整備されてきています。

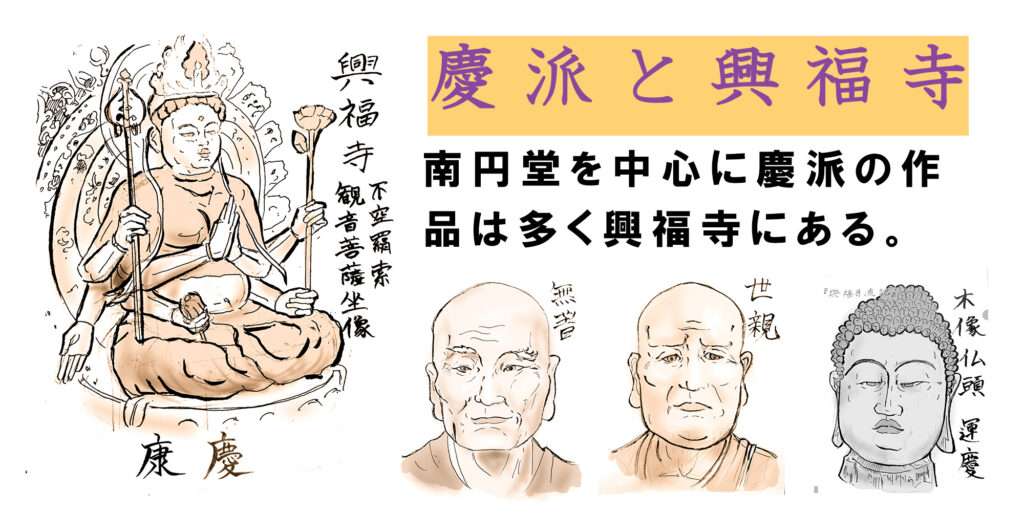

■②慶派と興福寺■

1180年の平家の兵火による南都焼討によって興福寺は燃えたものの、藤原氏のゆかりの寺でもあったため敏速に再建され、奈良仏師の慶派も参加します。しかし京都仏師に押され、慶派は当初は南円堂と食堂が中心であったようです。そのため、南円堂には慶派の仏像が今も多く見られます。特に「不空羂索観音座像」は藤原北家ゆかりの像として、藤原氏から格別の尊祟を受けた像であったようで、九条兼実も作業現場に足を運んで実況見分したりもしたようです。この「不空羂索観音座像」は運慶の父・康慶の作品です。他にも南円堂には「木造四天王像」「木造法相六祖座像」がありこれも康慶の作品です(四天王像は2017年に新たに康慶の作品として発見されたものである)。また北円堂にある「無著」「世親」像は運慶の息子の作品であるとされ、非常に有名ですが、明治時期あたりにはすでに有名であったようです。フェノロサと共に東京美術学校を創設した岡倉天心が、当時の彫刻家に命じて「無著」「世親」像の模造を造らせているようです(1891年に無著、1893年に世親)。

※wikipedia「興福寺」「興福寺の仏像」と、「興福寺」のホームページを主に参照。