| 目次 |

| ■➀解釈の分類■ ●書かれなかった部分の考察 ●「生の肯定」に達すための「はしご」 ■②『論考』の目的■ ■③定義■ ■④背景■ ■⑤方法■ ■⑥構成■ ➀「写像の理論」 【素朴な像の理論】 【真理条件的意味論】 【論理空間】 ②「真理関数の理論」 【「可能性」の構造化】 ■⑦命題ごとの解釈■※命題ごとの番号にはリンクは貼ってません。 タイトル 序文 1 3.02 3.1 3.12 3.5 4.003 4.0031 4.111 4.112 4.115 5.251 5.23および5.234 5.63 6.13 6.421 6.4 6.421 6.423 6.43 6.4311 6.4312 6.432 6.44及び6.45 6.52 6.53 7 ■参考文献■ |

ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』に1918年29歳のときに書かれた著作と言われています。その内容をさまざまな視点から分析していきたいと思います。

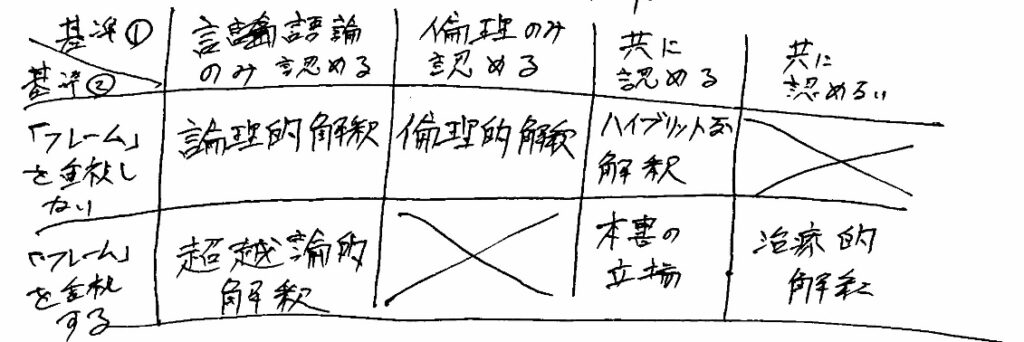

■➀解釈の分類■

ウィトゲンシュタインの『論考』は非常に体系的なものでシンプルなものですが、それが故にどのように解釈するべきかという議論が分かれています。

解釈者たちによって『論考』の「フレーム」と呼ばれているこのテキストの序文と末尾の部分とウィトゲンシュタイ自身による『論考』全体の性格についてのコメントから解釈が分かれています。

➀論理的解釈…最初に主流をなした立場であり、B・ラッセルやG.E.M.アンコム、論理実証主義者らに代表されます。「像の理論」や「真理関数論」と呼ばれる言語論に絞って光を当てれば十分と考えているようです。

②倫理的解釈…個人の伝記的文脈や彼をとりまく時代の文化的状況という文脈において、『論考』を評価した立場です。P・エンゲルマン、A・ジャニク&S・トゥールミン、J.C.エドワーズによって代表されます。

③ハイブリットな解釈…両者(➀、②)の十分な連携を何とか見出そうとする立場と、単に2つの議論が並立することを認めるにとどまる場合に分けられるようです。

④超越論的解釈…序文において宣言された「限界設定の書」であるという点を強調した解釈として、E・ステニウスに始まるとされます。超越論的な議論(原語がいかにして意味を持ち得るのかを明らかにする超越論的な議論)として言語論はテキスト内には存在しないことになります。

⑤治療的解釈…C・ダイアモンドとJ・コナントに代表されます。言語の混乱に陥ってると想定される読者に対する「治療的な」効果を意図された書物と考えます。北米を中心として近年大きな影響力を持っているようです。

『論考』自身は意味を欠いているが何か重要なこと(言語理論、倫理など)を示していると考えて、その章句に対して何らかの理論や主張を見出そうとするのは、ダイアモンドにすれば、「はしご」を投げ棄てることのできていない「臆病な」解釈を考えるようです。

『論考』はいわば心理的なルアー(疑似餌)として機能し、まず読者を「外的な視点(External stand point)」という幻影に誘い、そして次にそれが維持できないことを読者に悟らせ、それによって読者を治療すると考えるようです。

言語論や倫理的章句は治療のプロセスをなす議論として、その存在と役割が認められ、評価されているのであると解釈されるようです。

『論考』が研究論文の体裁を取らずに一見アフォリズムのような特殊な体裁で提示されているのも(新しい哲学・論理学の理論あるいは倫理的主張が述べられているとしても)、それを伝えること自体は『論考』という本の目的ではないと考えるべきようです。

『論考』は、読者に哲学的知識を要求する一方、ただ哲学的知識を持っていれば理解できるという類の本ではなく、適切な「読み方」でアプローチしないと理解できないよう意図された、非学術書と考えるようです。

この本の書かれた目的は、この本を理解することができる読者にすでに前提されており、したがってその序文にも本文にも示されなかったという、きわめて不親切な書物であることが推測されるようです。

●書かれなかった部分の考察

治療的解釈であるが「書かれなかったこと」とはウィトゲンシュタインの治療的意図であると解釈することが可能であるようです(cf.『形而上学者ウィトゲンシュタイン』では論考プロトタイプのことと解釈して形而上学的倫理問題としているが、治療的解釈はこちらとしているようです)。

『はしご』の著者・吉田は「書かれなかったこと」を「生の肯定」という倫理的目的としてまず仮説的に想定し、これを目的とするメンドロジーとして、『論考』を再構成しているようです。

『論考』は同じ議論が次々にニュアンスを変えて重層的に積み重なっている変奏曲的な構造を持つテキストとして見ることができるようです。

『草稿』にはあって『論考』にはない種類のコメントは、「xすべし(あるいは、xすべきではない)」という実質的な価値判断を含んだ倫理的主張です。つまり『草稿』では、どう生きるべきか、何が悪かということまで豊かに主張されているが、『論考』ではそれらの主張は注意深く排除されており、ただそれに関連するコメントだけが現れているにすぎないようです。つまり、『論考』では、実質的な倫理的主張をおそらく故意に書かなかったと考えれます。

倫理的主張とは「自殺は許されない」「幸福な生を求めよ」など「生の肯定」に関する主張です。ダイアモンドの『論考』倫理の解説では「生の全体としての肯定」と記してあるようです。

●「生の肯定」に達すための「はしご」

「生の肯定」に達するための手段としての「はしご」であったと受け取ることができるようです。ただし、『論考』のウィトゲンシュタインは、「はしごを昇れ」とは言いません。ただ、ある観点を可能にするという機能を持つ「はしご」を読者に提示しているだけなのであるようです。

多くの人によってあまりにも長く使用され、あまりにも複雑になりすぎた古くて大きな機械を前に、その挙動を注意深く観察し、設計図を作成しようとしているような、そしてその機械の的確な診断と改良を可能にする観方を求めているような、エンジニアの精神を吉田はウィトゲンシュタインに感じたようです。

『論考』を執筆した当時のウィトゲンシュタインのように戦場腕生命の危険にさらされているわけではなく、また自殺の衝動と常に戦っているわけでもないかもしれないです。だからこそ、理解してくれる読者に対して『論考』を書くとわざわざ序でいうのだと思います。

「世界」を観る特定の観方が提示され、これは「生の肯定」につながる一つの方法として提案されており、その意味で方法論的真理であると言えると思います。そして、このような意味でそれは一つの「手段」としての世界の見方にすぎず、客観的な真理を記述した科学的な「理論」ではないのです。そこで、そのための「はしご」である論考は、もし科学的な理論として見られるならば、「投げ棄て」られるべきものであると思います。ただし、依然それをメソドロジーとして必要とする特赦にとっては有用な「はしご」として、いつまでも方法論的な真理性を失わないであろうと思われます。それを必要とする人のために出版され垂れたと解釈されます。※5

■②目的■

➀「語り得るもの」と、「語りえないもの」との間の境界線を、言語を駆使して引こうとする試み。※1

②「語りえぬものの暗示」こそが、この「論考」の究極的な目的。※1

これは、カントやアリストテレスの形而上の中の存在論の流れを汲んでいて、形而上学の可能性・不可能性の決定のために限界を設定し、信仰心を確保するという目的であったとも解釈されるようです。※4

■③定義■

「語り得るもの」とは「自然科学の命題」です。

「語りえぬもの」とは、それまで触れたこともないが確かにそこにあるものの「存在感」を、全霊をもってありと感受する、という体験であり、それは「今まで触れたこともない、未知なる存在の存在感を深い憧憬をもって、全霊でもって感受する」という体験と、同じ構造にあったとも言えるようです。※1

■④背景■

ヨーロッパの哲学の「知的な構造物」には、むだとしか言いようのない「澱」が、様々な研究者の「目的の転移」故に溜まりに溜まっているという状況を憂い、改めて哲学を進めようとしました。

ヨーロッパの知的な伝統をそのまま引き継ぎ、その伝統の内部の論理を徹底的に駆使した論理を構築し、その上で、ヨーロッパの知的構造物が厳然と存在するヨーロッパの真ん中に生きていたのがウィトゲンシュタインでした。

※1

■⑤方法■

●具体的には、徹底的に抽象的かつ厳密な論理を駆使し、世界中の全てをいくつかの「命題」でもって語り尽くすことを試みました。

ヨーロッパの知的な伝統をそのまま引き継ぎ、その伝統の内部の論理を徹底的に駆使した論理を構築し、その上で、ヨーロッパの知的構造体の中心に位置する哲学的論考そのものの「ナンセンスさ」をあぶり出すという実践を行いました。※1

パースと同様に、当時の哲学で論じられている様々な形而上学的な事柄、例えば「実在とは何か」とか「神とは何か」を、どれだけ厳密な論理で論じ尽くしたとしても、それは「ナンセンス」なのだと指摘しているわけです※1(科学的に捉えられない対象をどれだけ近代の分類学などで整理したとしても、それはナンセンスとも解釈できるのではないでしょうか。心身二元論も「心」が自然科学で捉えられないならナンセンスというのもいえます)。

自然科学的議論には意味がある一方で、それ以外の単なる抽象的な概念をもてあそぶだけの論理は全てナンセンスなのだ、と切って捨てたのです。※1

西洋哲学を中心としたヨーロッパの知的構造体を破壊しただけではありません。彼は、その限界を示すと同時に、その「有効性」を最大限に引き出して見せたのだということもできるのです。※1

●カントの『純粋理性批判』と照応させる方法も取りました。

論理と倫理の構成は、存在論が形而上学的に属するのは、ただ予備学として、本来的な形而上学のロビーや前庭としてであり、だからこそ『論考』の意味は論理的なものでなく倫理的なものであるようです。これは「存在論―本来的な形而上学」というショーペンハウアーやカントを経由したアリストテレス由来の系譜と照応するようです。※4

ショーペンハウアー『意志と表象としての世界』は基本構想は、表象としての世界と意志としての世界の区別に基づいています。カントの理論理性(表象する理性)と実践理性(意志する理性)の区別に対応しているようです。※4

■⑥構成■

●➀「写像の理論」と②「真理関数の理論」の二本柱になっています。

➀「写像の理論」

「どうして写像が可能なのかというと、言語側と世界の側との双方に、「論理形式」(「現実の形式」「写像の形式」)というものが共通して存在しているからである。」(1914年の9/20.9/27.9/29頃の『草稿』から)

【素朴な像の理論】(ラッセルを受けて)

真理の対応説correspondence theory of truth(命題の真偽を現実との対応関係によって説明)

N1:名a→対象a

P1:命題p→事実p

T1:命題pは、対応する事実Pが生じている

R1:言語表現は、それに対応する事実と対象の経験によって、理解される

・・・とまとめられます。

【真理条件的意味論】(1913年頃から)

P2:命題pが真のときp→事実p、偽のときp→¬p

T2:命題pは、対応する事実pが生じているとき真、対応する事実¬pが生じているとき偽

R2:命題pは、それが真のとき対応する事実pと偽のとき対応する事実¬pの経験、そして、真のときにはp、偽のときには¬pが対応するという知識によって理解されるようです。

【論理空間】(1914年11月ガリチア戦線冬営中)

全ての可能的な事実が形づくるおとよ命題で表現可能な「意義」の全領域を「論理空間

とするなら、あらゆる命題はこの意義の空間におけるある特定の論理的な場所に対応することになりあmす。そこで命題は、論理空間における特定の論理的な場所を指定することで、一定の可能性を、それが現実に生じているか否かに関わらず、その命題の「意義」として表現すると言えるようです。

P3:命題p→可能的事実p

T3:命題pは、可能的事実pが、事実pとして生じているとき「真」、生じていないときは「偽」

R3:命題pは、それい対応する可能的事実pが把握されるとき、理解される

→否定する命題は、自らの論理的場所は否定される命題の論理的場所の外側にあるものとして記述することによってであるようです。※5

②「真理関数の理論」

いろいろな文(命題)がどのような組みあわせになると「真」になったり「偽」になったりするのか、についての理論です。※2

世界のありさま(事事)とそれを写し取る文(命題)との対応関係(写像関係)が保証され、つぎに、「真理関数理論」によって、「複合的な文がどいう組み合わせの場合に真になり偽になるか」が判明した場合によって「語りえるものの」境界の事柄の範囲が決定される、という構成を持っています。

これは1914年10月24.29.31日の哲学的職務を軍事状況になぞらえている事に習って解釈すると、哲学帝問題の撃滅、すなわち、それらの無力化(問題は写像できない)によって「終極的に」解決した、とも考えることができます。※2

【「可能性」の構造化】

「可能性」の構造化は「論理に関するノート」のa-b関数と同様であるが、これが『草稿』の「像の理論」と統合されているところに、『論考』の新規の意味論的な成果があるようです。

命題の真偽については、可能性を心理標的に構造化するというアイディアによってようやく明快な説明が得られたようです。

更に「論理空間」はすべての事態を並べてその可能な状態を構成したとき、その可能性の全体が命題で表現可能な意義の空間の全体に相当するようです。

『論考』のシステムでは、あらゆる命題は、この空間のうちのいくつかの可能な状態を真理関数的に指定することで、特定の論理的な場所に対応することになるようです。そして、その場所=特定の可能性をその意義として描き出す「像」として、命題は理解されるようです。

『論考』の言語論は真理関数論による可能性の構造化によって、『草稿』における感覚的な画像と類比的な「画像の理論」から、「思考」によってのみ可能になるような「論理像」の理論にグレードアップするようです。

特定の可能性を描き出す論理的な「像」のことを、『論考』のウィトゲンシュタインは「思考Gedanke」と呼ぶようです。そこで、命題は、それが特定の可能性に対応している限り、思考と見なしうるようです(『草稿』で見られ『論考』で明確化しているようです)。

われわれが命題を理解するとき、その命題の描き出している可能性は思考されるようです。これによって「像の理論」の中に、われわれ言語を理解し使用している現実的主体の「思考する」という作用が取り込まれるようです。こうして、「像の理論」は単なる論理的意味論ではなく、言語理解の理論としての性格を持つようになるのであるようです。

言語の創造性としては、われわれが言語によって新しい意味(『論考』のシステムでは「意義」に相当する)を次々に作り出すことができ、これによって自分が経験したことのないことを語ったり理解したりすることができるという事情、言語理解を説明しようとする理論は、言語がわれわれの経験の範囲を超えてさまざまなことを表現できることを説明しなければならないようです。※5

●また論理的なものと倫理的なものから構成されているとも言われます。1919年10月11日のフッカー宛の「2つの部分から構成」という証言からです。※4

ウィトゲンシュタインはアリストテレスを読んでいないということが知られていますが、1920年5月6日のラッセル宛から存在論的な部分を扱っていると考えられます。そしてカントの『純粋理性批判』の「一般形而上学―特殊形而上学」に影響を受け、そのカントは形而上学における「存在論―神学」というアリストテレスの構成に呼応しているため、結果的にウィトゲンシュタインはアリストテレス以降の存在論の系譜ともいわれるようです。※4

●「命題1に関するこれらの注釈が命題2へと導くのであるが、それはある程度は命題2に対する論証とも見られる。こういう論の進め方が全編に共通する特徴であり、おそらく番号づけの仕方の主眼も一部この点にある」とマクギネスは言っています。※3

■⑦命題■

タイトル『論考』Tractatus logico-philosophicus

⇒スピノサの『神学政治論』を案じたムーア案によって決められた題。※3

序文➀「ここで述べられている思想の真理性は、犯しえず、決定的に思われる。それゆえ、私は、さまざまな問題をその本質において終極的に解決した(endgultig gelost)つもりである」

⇒哲学的な問題は「言語に対する誤解」から生じるものであるから本当の問題ではないのであり、自分はそれらを「消滅」させてしまった、というようにも読めます。これは軍事用語の「撃滅(戦)」「殲滅(戦)」と関係があるとも推測されます。※2

序文②「私は私の思想への刺激の大部分をフレーゲの偉大な著作と私の友人バートランド・ラッセル氏の仕事に負っている」

⇒しかし、負っていはいますが、ラッセル、フレーゲとは違う視点で『論考』は描いているようです。※4

序文④

⇒「形而上学的」という語を、「自然学的」と対比された「形而上学的」=「超越的」(自然学を超えた)として、また「永遠を背景として見られた」として理解していたようです。アリストテレスを読んだ事はウィトゲンシュタインはありませんが、ショーペンハウアー『意志と表象としての世界』などから影響を受け、結果的に伝統を継ぎました。※4

序⑤「哲学的な問題を扱う」

⇒それ自身(論考)は語り得ないものを語っています。※4

序⑥

⇒『論考』を執筆した当時のウィトゲンシュタインのように戦場腕生命の危険にさらされているわけではなく、また自殺の衝動と常に戦っているわけでもないかもしれないです。だからこそ、理解してくれる読者に対して『論考』を書くとわざわざ序でいうのだと思います。※5

1「世界は成立している事柄の全体である」

3.02

⇒「思考」は作用として必ず現実世界の誰かのものだが、これに対して思考され得るものであるような「可能性」は現実世界を超えた形而上的概念であるようです。※5

3.1

⇒それ(命題)に対して可能性が誰かに思考され、命題に対応づけられているものでなければならないことになるようです。※5

3.12

⇒「命題」も「思考」も、可能な状況が射影されたもののようです。

ある命題は、物理的に存在するために何らかの命題記号である必要があるようです。

ある命題は、物理的に存在するために何らかの命題記号である必要があるようです。※5

3.5

⇒媒介としての「思考」が挿入された「像の理論」は、もはや単なる意味論にとどまらず、われわれが言語の意味を理解したり生み出したりするメカニズムに関する理論という性格を持ち始めるようです。

真理関数の再解釈として、ただ単に命題同士の真理条件を整理しているのではなく、意味理解ないし言語想像のメカニズムを提示した理論として捉え直されるようです。※5

4.003

⇒「『論考』を反形而上学とする解釈が好んで(命題6.53と結び付け)取り上げるようです。但し、ウィトゲンシュタインにとって善と美が一つであることは、極めて重要な問題のようです。

形而上学的哲学の命題が無意味であるという考えが由来して論理実証主義に影響を与えているようです。※4

4.0031「すべての哲学は『言語批判』である」

⇒カントの理性批判に対しての言語批判とも。形而上学の可能性・不可能性の決定のために限界を設定する『純粋理性批判』の課題と同じであると解釈されます。

そのために、カントは独断的な形而上学を批判するのであり、ウィトゲンシュタインは教説としての形而上学(形而上学的なものを語る形而上学)を批判します。しかしカントは『実践理性批判』において理性の道徳的使用としての形而上学的なものを語ることができました。それに対して『論考』は形而上学的なものを語り得ないもの解釈できるようでうs。※4

4.111

⇒哲学と自然科学との峻別にポイントがあるようです。※4

4.112

⇒教説としての哲学は形而上学的なものを語るという仕方でそれに関わっています。それに対して活動としての哲学は、語られうるものを明晰に語ること(活動)によって語られえないもの(形而上的なもの)を指し示すという仕方で、形而上学的なものに関わるようです。※4

日常言語は、その使用に注意して分析することで、じっさいの論理構成を明示できるはずであるようです。表現の見かけの姿にだまされず、その表現で実質的に言いたかったこと、すなわち「思考」を明晰化することができるであるようです。ウィトゲンシュタインはフレーゲとラッセルらと共にこれを哲学の課題と捉えているようです。※5

4.115

⇒形而上学的なものを捨てることでなく、語りうるものから純化することなのだようです※4

5.251

⇒再起動的に施すことが可能であるようです。※5

5.23および5.234

⇒【操作】元になる基本的な命題から新しい命題を構成すること。※5

5.63「思考し表象する主体」

⇒独我論の自我であり、哲学的な自我=形而上学的な主体と考えられるようです。6.423と対応していて区別はショーペンハウアーの『意志と表象としての世界』を背景にしているようです。※4

またウィトゲンシュタインが最初に読んだ本はショーペンハウアーともマクギネスは言っています。※3

6.13「論理は超越論的である」

⇒6.421「倫理は超越論的である」と呼応していると解釈され、平行性と両方・形而上とも解釈されれ、この2つにより論考が構成されていると暗示。

流布している解釈は「経験の可能性を探求する学である」「倫理は超越(超越論でなく)的である」と改釈せざるを得なくなるようです。※4

6.4

⇒このあたりで、論調ががらりと変わります。具体的にはロシアの最後の反撃ともブルシーロフ攻勢(1915年6月~9月のロシア側のドイツの「浸透戦術」などから考案した攻勢)を経験したためとも言われます。

1916年6月11日(7月11日という説も)の日記と対応していて、この日から日記の「右」の部分でも、論理的な事柄と並行して人生・神・宗教・倫理・意志・主体・自我・自殺を書くようになります。そして論考の6.4あたりからも、生・死・倫理・宗教などをめぐる論及が中心となります。

論考自体にも神、神秘、より高貴なるもの、魂、生、死、倫理、善なる意志、永遠、無時間性などという語を使用しながら思索の軌跡が書かれています。※2

6.421

⇒「超越論的」=「経験の可能性の条件の探究」といった思い込みから解放されなければ「倫理は超越論的である」と語られた後に「倫理と美学は一つである」と言われているのはなぜなのか、という問いに答えられない限り、理解したとは言えないようです。

ここはトマス=アクィナス『神学大全』と重なっていて、美は善と同じものであるが、意味において異なるようです。美は善に何らかの認識能力との関係を付加します。こうして全は端的に欲求を充たすものを指すが、美は把握によって喜ばせるものをいうようです。※4

6.423「倫理的なものの担い手としての意志」

⇒意志する主体と考えられます。5.631と対応していて区別はショーペンハウアーの『意志と表象としての世界』を背景にしているようです。また意志のテーマを扱っていて6.43と関わります。※4

6.43「善き意志と悪しき意志」

6.4311「現在のうちに生きる者は永遠に生きる」

⇒6.4312の肯定とも。

これはスピノサ『エチカ』の「時間によって規定されず持続によって説明されない永遠性」と同じとも考えられます※4

6.4312「人間の魂の時間的な不死」

6.43

⇒「永遠性と時間」というプラトン以来の形而上学の伝統とも考えられるようです。プラトン以来の「永遠性と時間」という形而上学の伝統のうちに、そしてアリストテレス形而上学の伝統(自然学を超えて、存在論―神学の二重性)のうちにあるとも考えられるようです。※4

6.432「神は世界の中に自己を啓示しない」

⇒神の現存在をテーマに※4

6.44及び6.45

⇒実体と呼ぶようなものの総体である世界があるということ、それ自体が「神秘」なのであり、かつ、そういう世界があると感ずることそれ自体が「神秘」だと言うわけです。※1

6.45

⇒「永遠の相のもとで」はショーペンハウアーがスピノサから引用したものの引用※3

6.52 「我々の「生の問題」は確かに存在する、しかし、それいついては、我々は語ることなどできないのだ。」

⇒最大公約数的な解釈をすれば、『論考』の書明大は真正の命題ではなく、無意味な疑似命題は真正の命題ではなく無意味な疑似命題だから、これらを廃棄するとき/投げ捨てるときに『論考』が明晰した世界を正しくみることができると解釈できます。

しかし、その高み/視点が神的・霊的なものである可能性は否定しきれないと思います。

この部分は6.4に先立つ命題群とその後にくる命題群(こちらも命題6「命題の一般形式」を満足せない)に「繋がりをつけることができない」ともいえるし、両命題群に「繋がりをつけることができる」ともいえるようです(1916年7月6日7日ブルシーロフ攻勢あたりの日記から)。つまり揺れる動いていたのではないかと考えられます。※2

6.522「もちろん言い表しえないものが存在する。それは自己を示す、それは神秘的なものである」

⇒『純粋理性批判』の「形而上学はその探究の本来的な目的としてただ三つの理念を持っている、つまり神と自由と不死性である」※3

6.53

⇒反形而上学と解釈するとき、つねに典拠とされる文のようです※4

7「人は、語り得ぬものには、沈黙しなければならない」

因みに、『論考』に関しては歴史的軸でも分析しています。↓↓↓

■参考文献■

※1…『プラグマティズムの作法』藤井聡2012.5.25技術評論社

※2…『ウィトゲンシュタイン『秘密の日記』』ウィトゲンシュタイン、(解説)星川啓慈2016.4.29春秋社

※3…『ウィトゲンシュタイン評伝』ブライアン・マクギネス(訳)藤本隆志、1994年11月25日 因みにマクギネスは『論考』の英訳書の一人

※4…『形而上学者ウィトゲンシュタイン』細川亮一2002.1.30筑摩書房

※5…『ウィトゲンシュタインの「はしご」』吉田寛、ナカニシヤ出版、2009.3.31

※6…『ウィトゲンシュタインにおける言語・論理・世界』野村恭史・2006.12.20ナカニシヤ出版

※7…『西洋哲学史』バートランド・ラッセル(訳)市井三郎、1956.1.25、みすず書房

※8…『まんがで読破 相対性理論』2014.4.17イースト・プレス

※9…『ウィトゲンシュタイン』A.C.グレーリング(訳)岩坂彰・講談社選書メチエ1994.6.10