| 目次 |

| 1.Facebook版 心と脳 2.note版 脳の賢人の見解と現代の解釈 3.詳細版 脳の解剖学 |

1. Facebook版 心と脳

脳科学について興味を持ったのは、20年以上前の高校時代でした。

当時は学校の授業についていけなくなり、行き詰まりを感じていたときでした。

そんな時に、池谷裕二さんの脳科学に沿った記憶方法が書かれた本を読み、今までただ努力すれば報われると思っていましたが、努力の方法も自分で選択して考え、それに基づいて努力することの必要性を見出しました。

これが僕にとって自我の芽生えともいえる出来事でした。

今までは努力することにやり甲斐みたいのは見出していましたが、何に努力をするかはあまり真剣に考えてきませんでした。ですから自分でどのように努力するのか知識を自分で選び決められた事は自分の人生においては大きい事でした。

…ただ、それから1年ぐらいは脳科学の見識は深めましたが、20年くらいはあまり知識の進展はありませんでした。

ここ最近になり、40歳を目前にして自分の中で哲学を持ち、セルフマネジメントを整えようと思い、改めて脳科学に触れました。

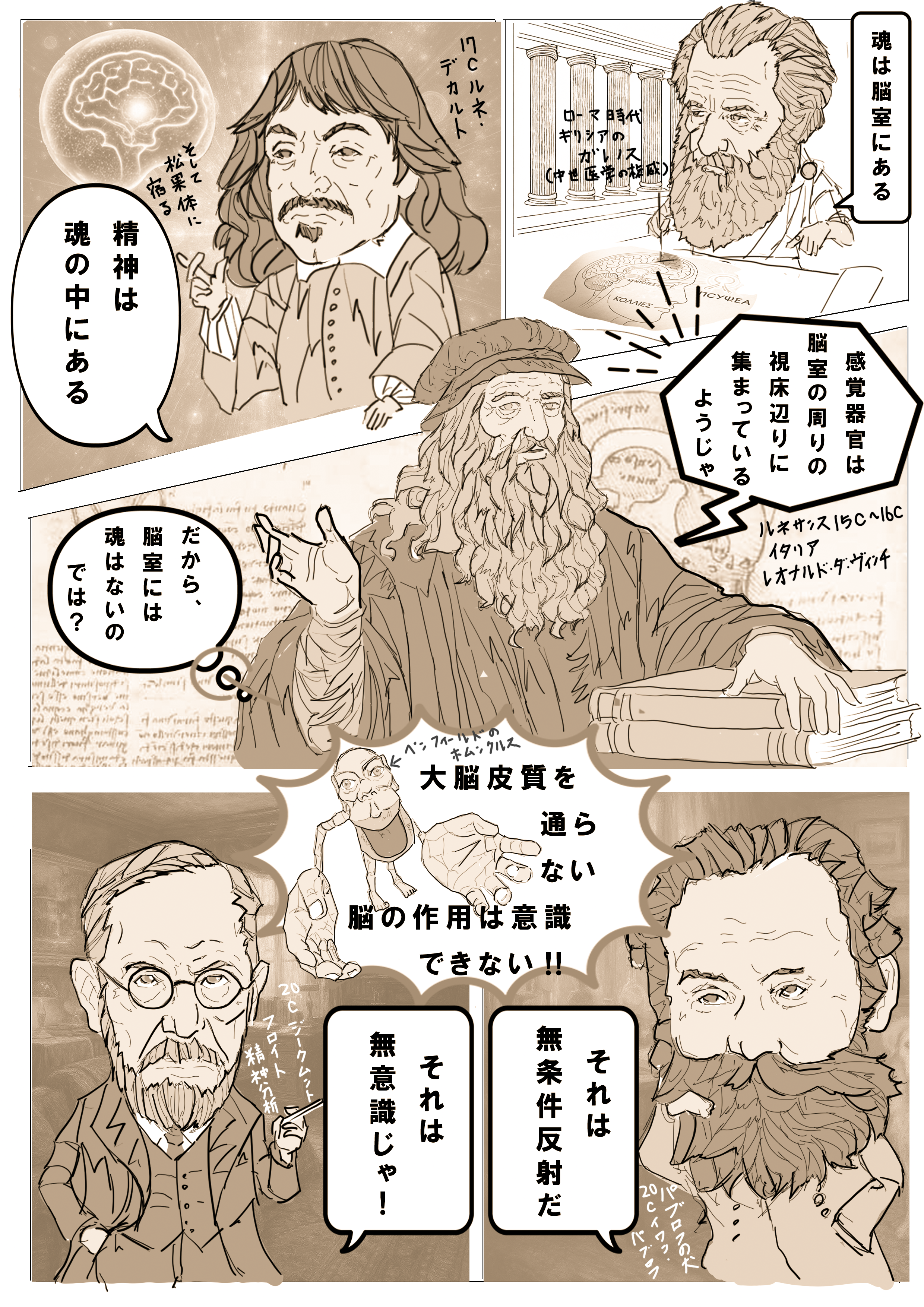

この記事のイラストは、脳科学の学びをマンガ形式で書いたものです。現在は脳科学は当たり前のように脳は精神を反映し、脳を学ぶ事は精神機能を整えることに繋がると考えています。

しかし、歴史に学べば、精神は魂にあり、脳は魂が宿っている場所であった時代も長かったようです。以前から心理学史などを学ぶと古代~中世・ルネサンスのころは「霊魂」(プシュケ)を想定していてみてな話からあまり理解できないことがあったのですが、今回はその伝統を分かったような気がします。

そして哲学から派生したのが心理学ですが、哲学と心理学が一緒だった時代の考えも判ったような気がします。

Facebookの「歴史を語ろう」での記事では「脳と哲学の歴史」をまとめた記事を書きました。 https://www.facebook.com/groups/2289321371122040/permalink/24971159389178249/

noteでは脳の現代的な解説と歴史的な見解をまとめた記事を書きました。

https://note.com/rifolium_repens/n/ncf1982b6814c…

興味を持った方は是非読んで見て下さい。

※イラストの漫画はphotoshopで書きました。偉人たちのポーズや背景などは生成AI(ImageFX)などで複数生成したものを参考して、こちらで手書きで描いてマンガ形式にまとめてみたものです。

2.note版 脳の賢人の見解と現代の解釈

心あるいは精神というものは、脳によって説明できるのでしょうか?

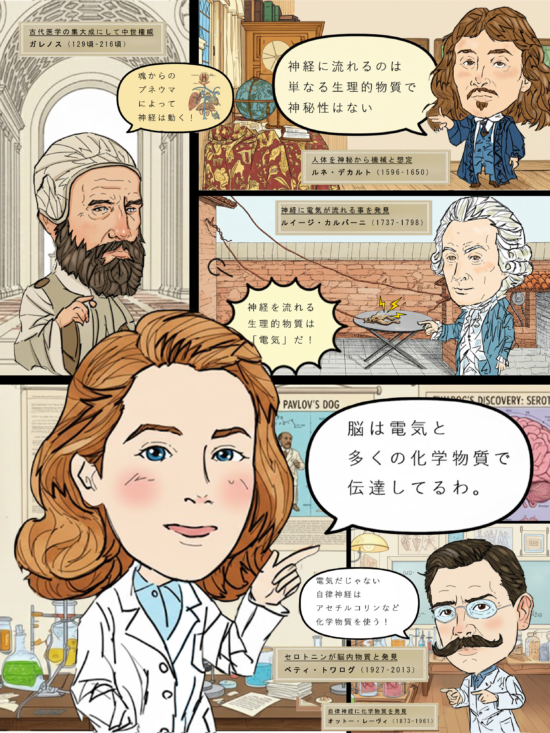

16世紀のフランスの哲学者ルネ・デカルトは、身体は内臓や筋肉によって説明することができるが、精神は魂によって生じるものであって脳の構造によって説明できることがないとしました。

しかし、18世紀のスウェーデンボルグの心身一元論を始め、次第に脳のメカニズムの解明が進んできたり、進化論の登場によって(進化によって変化していく脳の軌跡を追うことで)、精神は脳の構造で説明することができると言われるようになってきました。

それならば、脳のことを知ってみることは心を理解するきっかけになるかもしれません。

今回は歴史的な脳の考え方を踏まえつつ、現代の見解を交えて脳の構造を紹介していこうと思います。

| 目次 |

| ①ニューロン(脳の神経細胞) ②大脳:脳機能局在説の歴史(シルビウス・ローランド・ブローカ・ウェルニッケ・ペンフィールド) ③脳幹:フロイトの無意識とパブロフの「反射」の発見 ④間脳:ガレノスの伝統から考えたダヴィンチとデカルト |

①ニューロン(脳の神経細胞)

脳は主に「神経細胞(ニューロン)」の巨大なネットワークによって構成されています。大脳だけでも数百億個、脳全体では千数百億個ものニューロンが存在し、それらが互いに複雑に結合して神経回路(ネットワーク)を形成し、情報の伝達や処理を行っています。ニューロンは細胞体・樹状突起・軸索からなり、情報を受け取り(樹状突起)、処理し(細胞体)、他のニューロンや筋肉・腺などに情報を伝達(軸索)します。

この情報を伝達する軸索は最初は電気コードで例えると電線がむき出しのままですが、成長する過程でニューロンとは別のグリア細胞がビニール被膜のように軸索を覆い、神経の電気信号が漏れないように保護し、伝導速度を速める役割を果たす「髄鞘化」という現象が行われます。この「髄鞘化」は20歳頃にほぼ完了することで、脳内の神経信号の伝達が効率的かつ迅速になり、思考や判断、感情の制御などが安定してスムーズになります。これが「落ち着いた行動」や自己制御能力の向上に寄与している面があります。特に前頭前皮質の髄鞘化が進むことで、計画性や衝動抑制が強化され、大人としての成熟した行動パターンが形成されると考えられています。

②大脳:脳機能局在説の歴史

(シルビウス・ローランド・ブローカ・ウェルニッケ・ペンフィールド)

脳の断面図を見てみると外側の灰色のような太い線とその太い線の中を内側を埋める白い部分に分かれていることが観察されます。これは皮質(灰白質)と髄質(白質)といい、灰白質に機能があり、髄質は伝達経路となっています。

灰白質はざまざまな機能を持っているため、脳の中心から髄質を通してさまざまな機能をもつ灰白質にアクセスするためにこのような構造になっています。

a.新皮質

大脳皮質のうち進化的に新しくできた部分を新皮質と呼び、大脳皮質の90%を占めます。主に外側表面に分布し、一部内側面に分布しています。

脳の表面積を拡大し、より多くの神経細胞が収まるスペースを作るために「皺(しわ)」を形成するため、大脳皮質の皺(しわ)の多さを「知性の進化の証」とある程度は解釈できます。

新皮質の機能を表すのによくペンフィールドのホムンクルスと言われる手や顔、口など細かで感覚の鋭い部分が大きく描く人間図が有名です。

新皮質は溝があり、前頭葉・頭頂葉・側頭葉・後頭葉と分けることができます。溝には、ローランド溝(ローランドは19世紀前半ナポレオンの時代の人で骨相学者ガルと同じく脳局在解剖学の先駆者)やシルビヴィウス溝(シルビウスはデカルトと同じく17世紀前半オランダで活躍し交流。ウィリス・ハーベーの血液循環説)など歴史を反映した人の名前がついています。シルビウスの頃はデカルト同様に脳自体に精神を反映する機能があるとは考えていなかった時代の人で、ローランドの時代になると脳が精神を反映する機能が分かりしかも脳は場所によって機能が分かれていると考え始められた時代の人です。因みに上記のペンフィールドが20世紀半ばに脳の機能が局在していることをてんかん外科治療の際電気刺激で明確に発見しました。

a-1.前頭葉および前頭前野

新皮質の話に戻ると、新皮質の前側にある「前頭葉」は運動機能や行動計画、問題解決などの高次脳機能に関与します。マシュマロテストで試されるのは主に前頭前野の発達に関連する自己制御能力を試すもので、前頭前野(特に内側前頭前野)は恋愛時低下し「恋は盲目」を作り出します。

さらにブローカ野も前頭前野に存在し、ブローカ野は言語の中でも言語を生成する役割をする。そのため、ブローカ失語は、言語は理解できるが、意味のある言葉を生成できません。ブローカは科学的にローランドの時代に考え始められていた脳機能局在説を19世半ばに科学的に証明した初期の人で、前頭前野の一部の損傷が言語活動に影響することを示しました。

a-2.側頭葉

側頭葉は主に聴覚を担当する領域で、一次聴覚野が存在。

言語の理解や記憶の形成にも関与し、ウェルニッケ野(感覚性言語野)が含まれます。ウェルニッケ(ドイツ)とフロイト(オーストリア)は同時代の医学・精神医学の発展に寄与した人物であり、脳の機能局在論(ウェルニッケ)と精神分析理論(フロイト)という異なるアプローチから人間の精神や脳を探究したという関係です。ウェルニッケ失語は、言語が話せるが、言語の理解ができない。そのため、一見話せるように見えるが実質的には意味のある文章ではない。前頭前野で出てきたブローカ野のブローカ失語症は言語は理解できるが話せないと対比される失語症です。ブローカよりウェルニッケの方が半世紀後で、上記の人物たちをまとめるとシルビウス(16世紀前半、脳の生理学的な解剖)→ローランド(18世紀前半、精神の拠り所としての脳の局在説)→ブローカ(18世紀半ば、科学的な局在説の証明)→ウェルニッケ(19世紀前半、脳の言語処理モデルを拡張)→ペンフィールド(20世紀半ば、感覚・運動機能の細かな局在(ホムンクルス)をマッピング)と大脳皮質研究の歴史が垣間見れます。

b.大脳髄質(主に側坐核)

髄質は基本的に白質であるが灰白質である大脳基底核があり、その一部に側坐核があります。側坐核は基本的にGABAを産生する。ドーパミンやアセチルコリンも側坐核を投射する。ただし、側坐核の刺激で反応するのはGABAとドーパミンであり、側坐核はGABAとドーパミンの調整に大きく関わっています。側坐核は「やりがい」(動機づけや報酬系)と「鎮静」(感情の制御や抑制)の両方の調節に関与しています。

大脳髄質自体は主に複雑に発達した灰白質と脳の他の器官を結びつける経路の役割をします。

c.大脳辺縁系(哺乳類の進化と扁桃体):

大脳辺縁系はすべての哺乳類に存在し、時には「哺乳類脳」または「感情脳」と呼ばれます。それは約1億5000万年前(中生代ジュラ紀)に進化したとされるのが一般です。

哺乳類の誕生は三畳紀とされますが、三畳紀の哺乳類も辺縁系はもっていましたが、より高度で複雑な大脳辺縁系の発達はジュラ紀以降に顕著になり、1億5000万年前頃とするのはこの進化的発達のピークを示しています。大脳辺縁系は魚類などの脊椎動物にも基本的な形態がありますが、哺乳類の枠組みで特に情動や記憶といった機能を担う複雑な構造に拡張されたのがこの時期とされます。

大脳辺縁の中でも「扁桃体」はアーモンド型の構造で深い感情的な記憶を保存する役割を担っています。「脳の恐怖センター」とも呼ばれ「危険に対する恐怖」という感情を生み出します。危険を察知すると、生理現象の変化(動悸、発汗、筋肉の緊張)、顔の表情の変化(びっくり、あるいは、おびえた表情)をもたらすとともに、身をよける、逃げる、あるいは立ちすくむといった行動をとらせます。

脳内伝達物資のノルアドレナリンの投射が基本的な作用を生み出します。大脳皮質経路でもデータが送られますが、各感覚器から大脳皮質をバイパスして、もっとダイレクトかつ迅速にデータが届く「視床ルート」が中心です。獲物にされて食べられてしまうかもしれないとった状況では大脳皮質でのデータ処理など待っていられない、ということから、生物が進化する過程で必要になったと思われるルートで、大脳皮質を経由していないということは、このルートで送られる危険信号は意識には上らないということになります。

一方で、大脳皮質ルートはノルアドレナリンが大脳皮質に投射され、扁桃体の作用を鈍らせることが多く、多くは恐怖を鈍らせる作用が中心です。これは恋愛時や母性愛が生じているときに行われ、扁桃体活動が顕著に低下します(上記の前頭前野のときの話と合わせると、恋愛時は前頭前野の作用が鈍り自制心が弱まり、扁桃体の作用が鈍り恐怖も弱まるということになります。)。

さらに「不安」(実際に危険が目の前に存在するのが「恐怖」、危険が未だに発生していない、目の前には存在していないのに、それらを何らかの兆候、キューにより予知した場合に生じるネガティブな感情が「不安」)は扁桃体周辺部(拡張扁桃体)にある分界条床核が大きな役割を果たすと考えられています。[i]

③脳幹:フロイトの無意識とパブロフの「反射」の発見

中脳、橋、延髄から成り立ち、生命の維持に重要な役割を果たします。原始脳や爬虫類脳は脳幹に相当する分が多いです。視覚・聴覚の反射中枢と位置づけ、爬虫類や鳥類で発達することを観察されます。

脳幹での作用は大脳皮質を介在しないことも多く、その場合は意識として感知されません。中脳ではドーパミンという「やる気」や「意欲」を生む脳内神経物質が作り出されますが(上記の側坐核は中脳からのドーパミンが投射される)、大脳皮質を介在する経路と介在しない経路(辺縁系経路)があり、後者は意識として感知されません。これはある意味ではフロイトの「無意識」の脳科学的な説明にもなります(「意識」は前頭前野の機能ともいえます)。

また反射を行うのも脳幹で、反射には複数のレベルがあり、単純なものは脊髄、より複雑なものや生命維持に関わるものは延髄や脳幹全体で制御されます。これらの反射は、主に脳幹によってコントロールされ、上記の説明同様本人の意識とは関係なく自動的に起こります。

さて16世紀の哲学者デカルトは「反射」(まばたきなど)の現象を記述していますが、「反射」の発見は基本的には20世紀初頭のソビエト政権の支援も受けたパブロフ(条件反射のパブロフの犬も有名)あたりとされます。

デカルトが「反射」の発見者とされないのは、彼が精神を脳ではなく魂に位置付け、魂によって精神の作用を場合によって制御できると考えていたことも理由のひとつです。現代の解釈でいえば精神は前頭前野の機能ともいえますが、前頭前野が脳幹の作用を意識的に抑えることができる(部分的にはできますが…)といっていた感じでしょうか。いずれにしも、パブロフあたりから脳幹による無条件反射など、精神の作用を脳の器質的なものに位置づけ、脳の解剖的区分からどのように作用するなど、説明されるようになって初めて現代の「反射」の概念に近づくことになります

④間脳:ガレノスの伝統から考えたダヴィンチとデカルト

視床は、15世紀末から16世紀初頭レオナルド・ダヴィンチ(ミラノ時代)が中脳室(第三脳室)の周り(現代の視床)に感覚器からの神経が来ていることを観察しています。実際、感覚器(視覚、聴覚、体性感覚など)からの神経情報は、ほとんどが「視床(ししょう)」という脳の部位に集まります。ダヴィンチの時代は、魂(あるいは動物精気)に精神があると考えていて、魂(動物精気)の入れ物が解剖学的に空洞である脳室(ガレノスが唱えた)にあると考えていたため、魂(動物精気)の入れ物である脳室に神経が集まっていることを観察したかったのだと思います。ただ、この脳室でなく脳室の周り(視床)に集まっているという事実から脳室は単なる空洞であり、精神や脳の機能は脳室の中には存在しないという結論に至ったようです。

そして、ダヴィンチから100年ほどたった17世紀初頭にデカルトはこの脳室に精神や脳の機能は存在しないという解剖的事実を踏まえて、精神は同じく間脳の一部である松果体にあると考えました。松果体は大脳半球の中央、第三脳室後方(第三脳室の背側(上部))に付着し、脳の正中に位置するため、「脳の中心にある脳室の中間に位置する」と表現され、他の脳部位が左右対称であるのに対し、松果体は脳内で唯一「一つだけ」の構造であることから、特別な役割があると考えました。松果体は脳の中心、すなわち脳室の中間に位置し、前後の脳室をつなぐ通路の上に垂れ下がっていると認識されていました。このため、松果体が動物精気の流れを制御し、精神(魂)と身体の相互作用の媒介点になると論じられました(現代でいえば戦闘機の操縦竿やゲーム機のジョイスティックのように体を動かすとしました)。

ちなみに脳室は現代では、脳室は髄液で満たされた空洞であり、髄液は伝達器官ではなく脳の保護や化学的恒常性維持の役割を担っているとされます。ちなみに頭蓋骨の外側の空洞にも髄液で満たされた髄膜があります。この髄膜はくも膜も含みくも膜下出血などで知られています。内側の保護を行う脳室と外側の衝撃を防ぐ髄膜というイメージでしょうか(ただし髄膜も脳室同様衝撃保護以外にも化学的恒常性の維持の役割もあります)。因みに髄液は側脳室→第3脳室→中脳水道→第4脳室と流れ、第4脳室から外へ出て、くも膜下腔(脳と脊髄の周囲の空間)に広がり繋がってはいます。

脳室は脳の中心部に位置する空洞構造であり、脳の中心構造の一部と考えられています。第三脳室は間脳(視床や視床下部を含む)に囲まれており、(松果体同様)脳の正中線上に位置するため「脳の中心部」と言われることも多いです。

視床は間脳の一部であり、嗅覚を除くほぼすべての感覚入力を大脳皮質に中継する重要な役割を担っています。感覚情報の「中継核」として働き、各感覚器からの情報を大脳皮質の適切な領域へ伝達。視床は単なる中継だけでなく、感覚情報を「分析・整理」し、必要に応じて強調・抑制するなどの前処理も行っています。視床は大脳皮質と双方向に情報をやりとりしており、注意・記憶・情動・言語・運動調整など多様な機能にも関与。視床は感覚情報の「中継・前処理」を主に担っていますが、「自分に与えられたものを最終的に判断する」役割は、主として大脳皮質(特に感覚野や前頭前野など)が担います。視床は情報を整理・選別し、大脳皮質に送り届けるまでのプロセスを担当しています。そして大脳皮質からの運動(情報)をさらにコントロールしています。

但し嗅覚情報のみ、他の感覚(視覚・聴覚・触覚など)と異なり、視床(感覚情報のリレー中継地点)を通らず、嗅球から直接大脳辺縁系(特に扁桃体や海馬など)に到達します。このため、嗅覚は感情や本能、記憶と強く結びついており、匂いを感じた瞬間に「快・不快」「危険・安全」などの判断が素早く行われる。視床を経由する他の感覚は、情報が大脳皮質で詳細に処理された後に情動や記憶に影響しますが、嗅覚はより原始的な「本能的な反応」を即座に引き起こすために、より短い経路で脳に到達。

次に視床の下にある視床下部も間脳の一部で、視床は感覚器官からの情報をダイレクトに受けるのに対して、視床下部は体内環境の情報を感覚器官も含めて受け取り自律神経や内分泌系の中枢、本能行動の調節など重要な役割を担います。視床下部から分泌されたホルモンを体内に流すのは脳下垂体(下垂体)で、脳下垂体は視床下部の直下(やや前方)にぶら下がるように存在します

炎症やストレスを抑えるホルモンであるコルチゾールを分泌するのも視床下部です。但し「免疫系専用の軸」ではなく、多様なストレスや生理的リズムを統合するシステムです。ストレス応答(心理的・身体的ストレス)、代謝調節(血糖・血圧の維持)、免疫調節(過剰な炎症の抑制)、サーカディアンリズム(日内リズム)の制御をおないます。

他には日焼けなどの原因となる皮膚色素を黒くするメラニンの分泌や母性愛などにかかわるオキシトシンも視床下部から分泌され、脳下垂体を経由して体内に分泌されます。オキシトシンは「幸せホルモン」「愛情ホルモン」とも呼ばれ、人との絆や信頼感、愛情、安心感などをもたらし、幸福感を高める作用があることが多くの研究で示されています。オキシトシンはセロトニンやエンドルフィンなど他の「幸せホルモン」とも相互作用し、うつ症状の緩和や痛みの抑制にも関与します。因みにオキシトシンは扁桃体(偏桃体とも表記)に作用して、その活動を抑制し、恐れや不安の感情を和らげることが知られています。また「父性愛」のホルモンとしての作用を持つバソプレシン(抗利尿ホルモン)も分泌します。

松果体(pineal gland)は、脳の中央部に位置する小さな内分泌腺で、主に「メラトニン」というホルモンを分泌し、体内時計(概日リズム、サーカディアンリズム)の調節に重要な役割を果たしています松果体は「第三の眼」と呼ばれ、神秘主義やヨーガ、スピリチュアルな文脈でも特別な意味を持つ器官とされてきました(つまりデカルトだけでなく解剖学的に興味深い位置にあったのでしょう)。多くの魚類や両生類、爬虫類、鳥類などでは、松果体が実際に光を感知する能力を持ち、環境の明暗を直接感じ取って体内時計や行動リズムを調節しています。この松果体の光受容細胞は、網膜の視細胞と共通点が多く、進化的には「目」と同じ起源を持つと考えられています。哺乳類(人間を含む)では光を直接感じる能力は退化していますが、松果体は今もメラトニンというホルモンを分泌し、睡眠・覚醒リズムなどの調節に重要な役割を果たしています。

[i] LOVEって何?脳科学と精神分析から迫る「恋愛」 岩田和宏 2011 幻冬舎ルネッサンス p97-98

3.詳細版

デカルトは身体はメカニズムのように機能しているが、精神は解剖学的器官によらないとした(心身二元論)。しかし、18世紀のスウェーデンボルグの頃から徐々に精神はある程度脳の構造で説明できる心身一元論が視野に入ってきた。ただ、心身一元論と言っても脳の解剖学的構造とその機能だけで精神の働きを全て説明することは少なくとも現在でもできない。

現在できることは、①脳の構造と機能から説明できる部分(脳の解剖学と生理学)、②心理学的実験から心の性質ともいえる法則から説明できる部分(実験心理学)、③内観や精神的特徴が顕著なものや文化比較などから導き出した心の構造で説明できる部分(臨床心理学や文化人類学)、④哲学的思惟から説明できる部分(哲学)、と大きく分けて4つの層で人間の精神を説明することができる。

1.解剖学篇

A.脳の構造

脳の発生学的区分という分類もあり、脳の発生過程(胎児期)における構造の分化に基づく分類です。脳は発生の初期段階でいくつかの「脳胞(のうほう)」と呼ばれる膨らみを形成し、そこから主要な脳の構造が分化していきます。一次脳胞(前脳胞・中脳胞・菱脳胞:胎児の発生約4週)から二次脳胞(終脳・間脳・中脳・後脳・髄脳)への分化過程に基づく。

ニューロン…脳は主に「ニューロン(神経細胞)」の巨大なネットワークによって構成されています。大脳だけでも数百億個、脳全体では千数百億個ものニューロンが存在し、それらが互いに複雑に結合して神経回路(ネットワーク)を形成し、情報の伝達や処理を行っている。ニューロンは細胞体・樹状突起・軸索からなり、情報を受け取り(樹状突起)、処理し(細胞体)、他のニューロンや筋肉・腺などに情報を伝達(軸索)。髄鞘化(ずいしょうか、myelination)とは、神経細胞(ニューロン)の軸索の周囲を髄鞘(ミエリン鞘)が覆う過程を指す。髄鞘は脂質に富んだ膜構造で、軸索を何重にも包み込み、絶縁体として働くことで神経信号(電気的インパルス)の伝導を安定化し、信号の伝達速度を大幅に高める。

グリア細胞…脳や神経系を構成する細胞のうち、「ニューロン(神経細胞)」以外の細胞群を指します。ニューロンが情報伝達の主役である一方、グリア細胞は主にニューロンの働きを支える「サポート役」として、脳内環境の維持や神経活動の調整に重要な役割を担っている。

①大脳

皮質とは「灰白質」の事で主に大脳や小脳の表面に位置する。髄質は「白質」の事で大脳の内側や脊髄の外側に位置。灰白質に機能があり、髄質は伝達経路(ガルは脳室など深部構造を中心として考えていたのを、白質は伝達経路と考え灰白質にこそ機能があると考えた)。

a.新皮質

大脳皮質の90%を新皮質が占める。高等動物の知性や複雑な行動に関与するとし、キュビエはヒトの大脳皮質の皺(しわ)の多さを「知性の進化の証」と解釈。

ペンフィールドのホムンクルスで表している大脳皮質の一次運動野と一次体性感覚野は、どちらも大脳皮質に存在するが、位置する脳葉が異なる。一次運動野は、中心溝の前方にあり、前頭葉に位置している。一次体性感覚野は、中心溝の後方、頭頂葉の最前部(中心後回)に位置している。

つまり、一次体性感覚野は頭頂葉にあるが、一次運動野は前頭葉にある。両者は中心溝を挟んで隣接していますが、厳密には異なる脳葉に属している。

新皮質は溝がありこれが前頭葉・頭頂葉・側頭葉・後頭葉と分ける。

・中心溝(前頭葉と頭頂葉の境界):ローランド溝とも。ルイジ・ローランド(Luigi Rolando, 1773–1831)の事でガルと同じ時代のイタリア人。ガルと同じくナポレオンの影響を受けていて、局在説も予測する。

・外側溝(シルビウス溝)(側頭葉と前頭葉・頭頂葉の境界):フランシスクス・シルヴィウス(Franciscus Sylvius, 1614年5月11日 – 1672年11月19日)はドイツで生まれ、デカルトと同じくオランダで活躍し、交流もあったとも。ウィリス・ハーベーの血液循環説を支持している。中脳の水道(シルビウス孔)にもその名を残す。

・頭頂後頭溝(頭頂葉と後頭葉の境界)

前頭葉:大脳皮質の前側。運動機能や行動計画、問題解決などの高次脳機能に関与。

前頭前野:前頭葉の大部分を占める。特に高次な機能、創造力、感情の抑制、記憶、集中などを担当。人間の特徴的な部分。霊長類は他の哺乳類に比べて格段に大きくなる。

前頭前野(特に内側前頭前野)は恋愛時低下し「恋は盲目」と作り出す。前頭前野(特に内側)は他者の意図や性格、感情の推測(メンタライジング)に関与、社会的評価や意思決定にも重要。

ブローカ野が存在し、左半球に主に存在し一次運動野のすぐ前に位置。

ブローカ野は言語の中でも言語を生成する役割をする。そのため、ブローカ失語は、言語は理解できるが、意味のある言葉を生成できない。

嗅覚と味覚も担当する。

嗅覚情報は、他の感覚(視覚・聴覚・触覚など)と異なり、視床(感覚情報のリレー中継地点)を通らず、嗅球から直接大脳辺縁系(特に扁桃体や海馬など)に到達。このため、嗅覚は感情や本能、記憶と強く結びついており、匂いを感じた瞬間に「快・不快」「危険・安全」などの判断が素早く行われる。視床を経由する他の感覚は、情報が大脳皮質で詳細に処理された後に情動や記憶に影響しますが、嗅覚はより原始的な「本能的な反応」を即座に引き起こすために、より短い経路で脳に到達。

例えば、腐敗した食べ物や天敵の匂いなど、生命に関わる危険を素早く察知し、反射的に回避行動を取ることができるようになっています。

味覚は視床を通ってから、前頭葉にくる。視床を通って複雑な解析がなされてから。

嗅覚も味覚も5感の中では化学物質を判別する感覚であることが共通している。五感の中での進化の順序として、触覚→嗅覚・味覚→視覚→聴覚の順で、進化論的にも古い感覚にあたる。嗅覚は、生まれたばかりの赤ちゃんが母親の匂いを頼りに母乳を探すなど、本能的な行動に直結している(ただし、赤ちゃんは生まれたときに聴覚の完成度が高いなど、進化論的な順序とは一致しない)。このため、嗅覚情報は理性的な判断よりも先に、感情や本能に直接働きかける経路が発達したと考えられる。

側頭葉…主に聴覚を担当する領域で、一次聴覚野が存在。

言語の理解や記憶の形成にも関与し、ウェルニッケ野(感覚性言語野)が含まれる。ウェルニッケ野は解剖学的には左右両側に相当する部位がありますが、言語理解の中枢として機能するのは原則として左側のみ。ウェルニッケは失語症の研究において精神症状との鑑別の重要性を論じ、1891年にはフロイトによる失認(物体認識障害)の記述にも言及しています。ウェルニッケ(ドイツ)とフロイト(オーストリア)は同時代の医学・精神医学の発展に寄与した人物であり、脳の機能局在論(ウェルニッケ)と精神分析理論(フロイト)という異なるアプローチから人間の精神や脳を探究したという関係。ウェルニッケ失語は、言語が話せるが、言語の理解ができない。そのため、一見話せるように見えるが実質的には意味のある文章ではない。

視覚情報の意味づけや認知にも関与し、後頭葉から伝わる視覚情報を処理。

側頭頭頂接合部(TPJ)は他者の視点取得や共感、社会的判断に関与・向社会的行動や協力性の高さと強く関連し、側頭葉・側頭極は他者の人物情報や社会的知識の記憶・統合に関与する。そして恋愛時それらが低下して相手の欠点に気づきにくくなる。

頭頂葉…「感覚情報の認識・統合・空間認知」といった知覚や身体イメージの形成を担っている。一次感覚野がある。

後頭葉…後頭葉は大脳の後方に位置し、主に視覚情報の処理を担う脳領域。

脳梁…海馬の内側(中心側)の上にのるように位置する。

b.大脳髄質

髄質は基本的に白質であるが灰白質である大脳基底核がある。その一部に側坐核がある。側坐核は基本的にGABAを産生する。ドーパミンやアセチルコリンも側坐核を投射する。ただし、側坐核の刺激で反応するのはGABAとドーパミンであり、側坐核はGABAとドーパミンの調整に大きく関わる。

複雑に発達した灰白質と脳の他の器官を結びつける経路の役割をする。

c.大脳辺縁系:

「大脳辺縁系=古皮質(例:海馬、梨状回)+旧皮質(例:嗅葉、梨状葉、帯状回、海馬回)+その他の辺縁構造(例:大脳基底核)」

大脳皮質の内側部に位置。海馬、扁桃体など。大脳辺縁系は、本能、情動、自律神経機能、記憶などに関与している。これらの機能は、新皮質(前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉)が担う高次の認知機能とは異なり、より原始的で本能的な機能を担っている。進化的特徴として大脳辺縁系は、進化の過程で早期に発達した脳の領域であり、下等動物ほどこの部分が占める割合が大きくなっている。大脳辺縁系はすべての哺乳類に存在し、時には「哺乳類脳」または「感情脳」と呼ばれる。それは約1億5000万年前に進化。 感情をコントロールし、記憶を蓄える部分。

・古皮質(paleocortex)

主に嗅覚に関わる領域(嗅葉、梨状葉など)、両生類など下等脊椎動物にも広くみられる。

古皮質は大脳の腹側(下側)や外側に、旧皮質はより内側(背側、脳の中心寄りや奥)に位置。

嗅覚が視床を通らないのは五感の中では早い段階

帯状回…脳梁の上にある。

・旧皮質(archicortex)

主に海馬や歯状回など、記憶や空間学習に関わる領域

海馬 – 記憶の保存と処理に関与。竜の落し子のような形をしている。

歯状回…海馬と尾状核の間辺りにある。海馬から内側に歯状回、鉤状回、嗅内皮質とある。

・皮質下核

「大脳辺縁系に含まれる皮質下核には、扁桃体、中隔核、乳頭体(乳頭状体)、視床前核などがある。「皮質下核」とは、大脳皮質の下層(深部)に位置し、皮質(大脳皮質)そのものではない神経細胞の核(ニューロンの集団)を指す。これらは、情動や記憶、自律神経の調節などに関与し、「皮質」ではなく「皮質下(subcortical)」に存在する神経核。

・扁桃体 – アーモンド型の構造で深い感情的な記憶を保存する役割を担っている。これは恐怖をコントロール。尾状核の側坐核とは反対側の先端につく。

「脳の恐怖センター」とも呼ばれ「危険に対する恐怖」という感情を生み出す。危険を察知すると、生理現象の変化(動悸、発汗、筋肉の緊張)、顔の表情の変化(びっくり、あるいは、おびえた表情)をもたらすとともに、身をよける、逃げる、あるいは立ちすくむといった行動をとらせる。大脳皮質経路でもデータが送られるが、各感覚器から大脳皮質をバイパスして、もっとダイレクトかつ迅速にデータが届く「視床ルート」がある。獲物にされて食べられてしまうかもしれないとった状況では大脳皮質でのデータ処理など待っていられない、ということから、生物が進化する過程で必要になったと思われるルートで、大脳皮質を経由していないということは、このルートで送られる危険信号は意識には上らないということになる。特に扁桃体中心核で生み出される。

恋愛時や母性愛が生じているときに、扁桃体活動が顕著に低下する。

さらに「不安」(実際に危険が目の前に存在するのが「恐怖」、危険が未だに発生していない、目の前には存在していないのに、それらを何らかの兆候、キューにより予知した場合に生じるネガティブな感情が「不安」)は扁桃体周辺部(拡張扁桃体)にある分界条床核が大きな役割を果たすと考えられている。[i]

・大脳基底核

…海馬の上に乗っかる感じで尾状核とその先に側坐核がある。ドーパミンに関わる。

大脳基底核の中に線条体が含まれ、線条体は側坐核と尾状核と被殻が含まれる。

側坐核に核部と殻部に分かれる。コアは行動や習慣、シェルは感情や報酬の感じ方に関係。

側坐核はドーパミンの報酬システムを作る中脳辺縁系経路に含まれるが、同じく含まれる腹側淡蒼球(厳密には辺縁系の構成要素ではない)がある。側坐核と腹側淡蒼球にはドーパミン受容体とともに、オキシトシンとバソプレシン(抗利尿ホルモンで父性愛に関係)の受容体分布する。この報酬システムと愛着システムが結びつきカップルが成立する。(『LOVEって何?脳科学と精神分析から迫る「恋愛」 岩田和宏 2011 幻冬舎ルネッサンス 参照)

②脳幹(爬虫類脳)

…中脳、橋、延髄から成り立ち、生命の維持に重要な役割を果たす。原始脳や爬虫類脳は脳幹に相当する分が多い。

視覚・聴覚の反射中枢と位置づけ、爬虫類や鳥類で発達することを観察。

中脳…腹側被蓋野(VTA)を含む。VTAはドーパミンA10神経群があり側坐核に繋がり大脳皮質経路と辺縁系経路に分かれる。また黒質も存在し、黒質緻密から始まる運動機能の調整する黒質線条体経路(A9)神経に繋がる。

脊髄 – 情報を脳との間でやり取りし、身体に伝達。

延髄 – 「生命維持の基本的な自律機能」を直接制御する中枢。

すべての自律機能をコントロール。 これらは、心拍、呼吸、消化のような体の無意識の機能。心拍・血圧・呼吸・嚥下など生命維持に直結する基本的な自律機能の中枢が集まっている。また咳反射、くしゃみ反射、嘔吐反射などの反射活動も司る。ただし、咳、くしゃみ、嚥下、嘔吐、唾液分泌、呼吸など多くの無条件反射の中枢。大脳皮質がかかわる条件反射は別。

これらの反射は、意識とは無関係に自動的に起こり、大脳皮質が関与しません。

橋 – 睡眠を調節し、自分の意識レベルをコントロール。

反射…

反射には複数のレベルがあり、単純なものは脊髄、より複雑なものや生命維持に関わるものは延髄や脳幹全体で制御される。

脊髄反射…もっとも基本的な反射(膝蓋腱反射、引っ込め反射など)は、脊髄レベルで完結する反射です。これは感覚神経が脊髄で直接運動神経に情報を伝え、脳を経由せずに反応が起こる。

延髄反射…嚥下反射、咳反射、嘔吐反射、呼吸調節など生命維持に関わる重要な反射は、延髄に中枢がある。

脳幹(中脳・橋・延髄)…脳幹全体も、視覚反射や姿勢反射などさまざまな反射の中枢を持つ。

原始反射とは、赤ちゃんが特有の刺激に対して無意識的に示す、中枢神経系によって引き起こされる反射行動のこと。これらの反射は、主に脳幹によってコントロールされ、本人の意識とは関係なく自動的に起こる。

デカルトの反射記述は、心身二元論と動物精気説に基づく哲学的説明であり、実験的実証や神経生理学的メカニズムの解明を欠いていたため、現代の反射理論とは区別される。彼の貢献は「無意識の身体反応」という概念の先駆性にあり、科学的反射理論の直接的な起源とは言えない。

1. 精神の介入なき機械的反応とした。反射は「精神(心)」が関与しない純粋な身体メカニズムと位置付けた。

現代の反射理論では、神経細胞の電気信号やシナプス伝達という生理学的プロセスで説明される。

2. 反射であっても、最終的には精神(松果体を介する)の影響を受ける可能性を排除しなかった。現代科学では、反射は脊髄や脳幹の中枢で完結する無意識の神経回路であり、大脳皮質や意識的な精神活動は関与しない。

3. デカルトの反射記述は、あくまで哲学的・理論的推論に基づくもの。ペンフィールドのような電気刺激実験や、神経生理学的な反射弓の解明(19世紀以降)とは異なり、観察と推論に依存していた。またデカルトは「感覚→脳→運動」という単純な経路を想定したが、現代の「感覚神経→脊髄/脳幹→運動神経」という反射弓の概念を明確に提示していない。

4. 「反射」という用語の現代的な再定義

デカルトは「反射」という用語を初めて使用したとされますが、その内容は比喩的・機械論的説明に留まる。19世紀のマーシャル・ホールが「反射」を神経生理学的プロセスとして再定義し、実験的に実証したことで、現代的な反射概念が確立。

③小脳

…脳幹の背側に位置し、運動の調節や平衡維持に関与。

運動調節・平衡感覚の中枢として、魚類から哺乳類まで小脳が連続して存在する(各動物群の基本型における機能的・構造的な共通性や適応の証拠)。

④間脳…視床・視床下部・松果体・脳下垂体などから構成。

視床…間脳の大部分を占め、感覚情報の中継や運動制御などに関与。

ダヴィンチが中脳室(第三脳室)の周り(現代の視床)に感覚器からの神経が来ていることを観察している。実際、感覚器(視覚、聴覚、体性感覚など)からの神経情報は、ほとんどが「視床(ししょう)」という脳の部位に集まる。視床は間脳の一部であり、嗅覚を除くほぼすべての感覚入力を大脳皮質に中継する重要な役割を担っている。感覚情報の「中継核」として働き、各感覚器からの情報を大脳皮質の適切な領域へ伝達。視床は単なる中継だけでなく、感覚情報を「分析・整理」し、必要に応じて強調・抑制するなどの前処理も行っている。視床は大脳皮質と双方向に情報をやりとりしており、注意・記憶・情動・言語・運動調整など多様な機能にも関与。視床は感覚情報の「中継・前処理」を主に担っていますが、「自分に与えられたものを最終的に判断する」役割は、主として大脳皮質(特に感覚野や前頭前野など)が担いる。視床は情報を整理・選別し、大脳皮質に送り届けるまでのプロセスを担当している。そして大脳皮質からの運動(情報)をさらにコントロールしている。

視床下部…視床の下にある。間脳の一部で、自律神経や内分泌系の中枢、本能行動の調節など重要な役割を担う。

HPA軸(視床下部-下垂体-副腎系)の機能の一つとして免疫系サイトカインからコルチゾールを分泌作用を持つ。「免疫系専用の軸」ではなく、多様なストレスや生理的リズムを統合するシステムです。交感神経系や迷走神経を介した経路でもHPA軸は活性化され、ストレス応答(心理的・身体的ストレス)、代謝調節(血糖・血圧の維持)、免疫調節(過剰な炎症の抑制)、サーカディアンリズム(日内リズム)の制御をおこなう。

松果体…

松果体(pineal gland)は、脳の中央部に位置する小さな内分泌腺で、主に「メラトニン」というホルモンを分泌し、体内時計(概日リズム、サーカディアンリズム)の調節に重要な役割を果たしています

形も大きさも松ぼっくりとそっくりで脳室からサンドバッグのようにぶら下がっています。デカルトはおそらくコンピュータゲームのジョイスティックや戦闘機の操縦桿のように動かすと考えた。(科学は歴史をどう変えてきたか ② ジョン・リンチら 2011 東京書籍 科学史 歴史 自然史)

松果体は「第三の眼」と呼ばれ、神秘主義やヨーガ、スピリチュアルな文脈でも特別な意味を持つ器官とされてきました。多くの魚類や両生類、爬虫類、鳥類などでは、松果体が実際に光を感知する能力を持ち、環境の明暗を直接感じ取って体内時計や行動リズムを調節しています。この松果体の光受容細胞は、網膜の視細胞と共通点が多く、進化的には「目」と同じ起源を持つと考えられています。哺乳類(人間を含む)では光を直接感じる能力は退化していますが、松果体は今もメラトニンというホルモンを分泌し、睡眠・覚醒リズムなどの調節に重要な役割を果たしています。

デカルトは松果体は大脳半球の中央、第三脳室後方に位置し、他の脳部位が左右対称であるのに対し、松果体は脳内で唯一「一つだけ」の構造であることから、特別な役割があると考えました(松果体の特殊な役割という見解は現代では否定されています)。当時の生理学的知識やガレノス以来の伝統を踏まえ、脳室内を流れる「動物精気」と呼ばれる流体が精神や身体の活動に関与していると考えていました。松果体は脳の中心、すなわち脳室の中間に位置し、前後の脳室をつなぐ通路の上に垂れ下がっていると認識されていました。このため、松果体が動物精気の流れを制御し、精神(魂)と身体の相互作用の媒介点になると論じられました。

脳下垂体…**下垂体**は視床下部の直下(やや前方)にぶら下がるように存在します。エンドウマメ大の内分泌器官で、全身のホルモンバランスを調整する「内分泌中枢」として極めて重要な役割を果たしています。

下垂体前葉ホルモンは「視床下部の指令で分泌」されるが、合成は下垂体前葉自身で行われる。下垂体後葉ホルモンは「視床下部で合成され、下垂体後葉で分泌」される。

下垂体の分泌は「HPA軸だけ」ではなく、複数の軸(HPA軸、HPT軸、HPG軸など)や調節経路によって制御されている。

[下垂体前葉]

前葉はACTHグループ下垂体ホルモンやプロラクチン(直接生理的作用をもたらす効果器ホルモン)を分泌する。

「ACTHグループ下垂体ホルモン」(または「プロオピオメラノコルチン(POMC)由来ホルモン」)はいずれも下垂体前葉で産生されるホルモンで、これらのホルモンは、共通の前駆体タンパク質「プロオピオメラノコルチン(POMC)」から酵素によって切り出されて作られるため、グループとしてまとめられます。

ACTH(副腎皮質刺激ホルモン):副腎皮質を刺激し、コルチゾールなどの分泌を促進します。副腎皮質で作られる「副腎皮質ホルモン」(コルチゾール、アルドステロンなど)は、すべてコレステロールを原料として合成されるステロイドホルモンです。副腎皮質ホルモンは「糖質コルチコイド」「鉱質コルチコイド」「アンドロゲン」の3系統があり、どれもコレステロールを骨格とするステロイドホルモンですで、ACTHによって生成を促進されます。その中で炎症を抑えるのは「糖質コルチコイド」で、「糖質コルチコイド」で代表的なのはコルチゾールです。

基本的にACTHは免疫系サイトカインがHPA軸(視床下部-下垂体-副腎系)を刺激し、結果的にACTH分泌します。直接、免疫系サイトカインが下垂体に作用することもある。

MSH(メラノサイト刺激ホルモン):皮膚のメラニン産生を促進します。MSHが作用するとチロシン由来のメラニン産生が活発になる。

エンドルフィン:鎮痛や多幸感などの生理作用を持つ神経ペプチドです。

[下垂体後葉]

下垂体後葉は、オキシトシンを分泌する。オキシトシンは自体として、疼痛緩和、不安の軽減、ストレス反応の抑制、心理的な安心感の増強など、多岐にわたる鎮静・抗ストレス作用を直接持っています。

その一方で、オキシトシンが分泌されると副交感神経が優位になり、心身がリラックスするという作用もあります。この副交感神経優位の状態が、さらにストレス緩和や安心感の増強などに寄与します。視床下部を含むストレス反応回路全体に対して抑制的に働く。愛着障害のある人はオキシトシンの分泌やオキシトシンシステムの働きが低下していることが示唆されています。オキシトシンは扁桃体(偏桃体とも表記)に作用して、その活動を抑制し、恐れや不安の感情を和らげることが知られています。オキシトシンが分泌されると、身近な人や同じ集団への愛着や信頼が高まる半面、自分たちのルールや価値観に合わない「外部」の人や集団に対しては排他意識や攻撃性が強まることがあるとされています。オキシトシンは「幸せホルモン」「愛情ホルモン」とも呼ばれ、人との絆や信頼感、愛情、安心感などをもたらし、幸福感を高める作用があることが多くの研究で示されています。オキシトシンはセロトニンやエンドルフィンなど他の「幸せホルモン」とも相互作用し、うつ症状の緩和や痛みの抑制にも関与します。

また「父性愛」のホルモンとしての作用を持つバソプレシン(抗利尿ホルモン)も分泌。

⑤髄膜(ずいまく)の構造と役割

髄膜は、脳と脊髄を包む三層構造の膜で、外側から順に「硬膜」「くも膜」「軟膜」からなります。

硬膜:最も外側で、頭蓋骨に接し、厚く丈夫な膜。物理的衝撃から脳を守る役割を持つ。

くも膜:硬膜の内側にあり、巣状の構造を持つ。くも膜と軟膜の間には「くも膜下腔」が広がり、ここに脳脊髄液が満たされている。くも膜下腔はもともと脳脊髄液で満たされており、脳を保護したり、老廃物を排出したりする役割がありますが、この空間に血管が走っているため、血管が破れると出血がくも膜下腔に広がるのです。くも膜下出血の治療として行われる「開頭手術」(脳動脈瘤クリッピング術)では、頭蓋骨の一部を取り外し(骨フラップの除去)、その下にある硬膜も切開して脳表面に到達します。

軟膜:最も内側で、脳や脊髄の表面に密着する薄い膜。アストロサイトの足突起が接しており、脳の表面を直接保護する。

現代の知見では、髄膜は単なる物理的バリアだけでなく、免疫監視や老廃物除去など、中枢神経の恒常性維持にも重要な役割を果たすことが明らかになっています

⑥脳室

脳室は脳脊髄液の循環や保護などの生理的役割を担う。

脳室は、左右の大脳半球の中心部にある「側脳室」など複数の空間からなる。

脳室と脊髄中心管は連絡し、その内部は脳脊髄液(CSF)で満たされている。脳脊髄液は、脳を物理的衝撃から守るクッションの役割、栄養供給、老廃物の除去、脳内圧の調整など多様な機能を担っている。脳脊髄液は脳室内の「脈絡叢(みゃくらくそう)」で産生され、くも膜絨毛を通じて血液に戻される。

脳室内の脈絡叢で髄液が産生される。

髄液は側脳室→第3脳室→中脳水道→第4脳室と流れる。第4脳室から外へ出て、くも膜下腔(脳と脊髄の周囲の空間)に広がる。くも膜下腔を満たした髄液は、くも膜顆粒(くも膜絨毛)という構造を通じて、主に上矢状静脈洞などの静脈系に吸収される。

脳室は脳の中心部に位置する空洞構造であり、脳の中心構造の一部と考えられています。

脳室は脳内部にある空洞で、左右一対の側脳室が大脳半球の内部にあり、その内側にあるのが第三脳室(間脳の正中部)、さらに下方に第四脳室(脳幹の背側)があります。第三脳室は間脳(視床や視床下部を含む)に囲まれており、脳の正中線上に位置するため「脳の中心部」と言われることが多い。松果体はこの第三脳室の背側(上部)に付着し、脳の正中に位置するため、「脳の中心にある脳室の中間に位置する」と表現されます。

つまり、脳の中心部は脳実質の視床や間脳を含み、脳室はその中の空洞ですが、脳室は脳の中心構造の重要な一部として位置づけられています。

B.神経

交感神経

副交感神経

脳の中には12本の脳神経が走っている。

(1)嗅神経…嗅覚を司る神経

(2)視神経…視覚を司る神経

(3)動眼神経…運動神経による眼球運動と、副交感神経による瞳孔運動を司る

(4)滑車神経…眼球運動を制御する神経

(5)三叉神経…脳神経の中で最大の神経、3枝(眼神経、上顎神経、下顎神経)に分かれる。

(6)外転神経…眼球運動を制御する神経

(7)顔面神経…涙腺や口蓋線などの分泌作用、および味覚を司る混合神経

(8)内耳神経…聴覚と平衡覚を司る神経

(9)舌咽神経…運動、知覚、味覚などの混合神経

(10)迷走神経…頸部(首)から胸部、腹部半ばすぎまでの臓器を支配する神経

(11)副神経…運動性神経性繊維

(12)舌下神経…舌運動を支配する運動性神経

この12本の脳神経のうち、(1、5、7、9、10、11、12)の7本が口腔領域(口の中)に関する神経。ただし指は主に脊髄神経。

一方、ホムンクルスで手や口の面積が大きいのは、「神経細胞の数が多い=精密な制御が必要」なためであり、脳神経の本数と直接的な因果関係があるわけではない。このホムンクルスで「口」や「手」の面積が広いのは、触覚や体性感覚の受容野が大きいためであり、味覚(舌の味覚受容)の話ではない。

C.血管

血液脳関門は、脳の毛細血管の内皮細胞が密着結合(タイトジャンクション)によって強固に結びつき、血液中の有害物質や病原体が脳内に侵入するのを防ぐバリア構造です。

同時に、脳に必要な酸素や栄養素(グルコースやアミノ酸など)は、専用のトランスポーターを介して選択的に通過させます。

[i] LOVEって何?脳科学と精神分析から迫る「恋愛」 岩田和宏 2011 幻冬舎ルネッサンス p97-98