1815年にウィリアム・スミスがイギリス全域の地質図を完成させるなど地質学が急速に発展したのと、産業革命による採掘活動や鉄道建設で地層が露出し始めたのも関係し、またイギリス南部は中生代の地層が広く分布しており、恐竜化石を含む多くの遺物が発見される条件が整っていたこともあり、1820年代から恐竜を含む化石の発見が相次いだ。

そんな中、古生物の研究をしていたオーウェンが発見された「化石」の中の生物の中に「恐竜」という統一した分類の出来る生物がいることを発見し、「恐ろしいほど大きい爬虫類(竜)」という意味合いを兼ねた「恐竜」(ダイナソーズ)という言葉で定義した。

地層の研究と化石の研究は連動をしており、19世紀初頭の地質学の発展により古生物への研究が進んだ。特にキュヴィエが化石の生物を現生の生物と比較し、「絶滅」した種がいることを示したことが古生物学の発展を促した。「絶滅」という概念から現生種とは違う分類が考案され始め、その一つとしてあったのがオーウェンの「恐竜」という分類である。

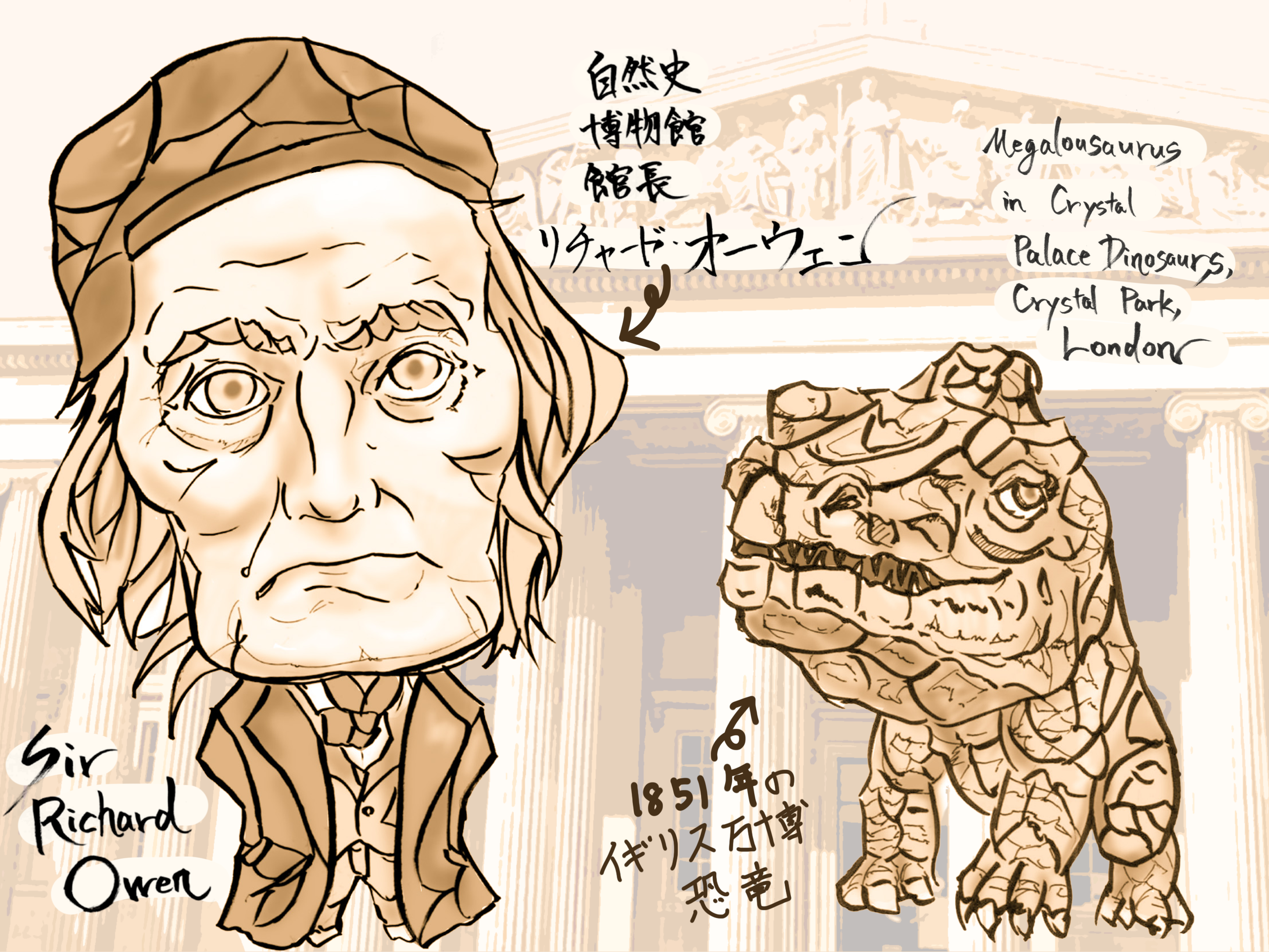

また今は亡き「恐竜」という模型によって復元し、多くの人に驚きを与える取り組みを初期に取り組んだ人であった。1851年開かれたイギリス万国博覧会で「恐竜」の彫刻(実物大)を監修し、クリスタルパレスに展示し、恐竜模型の一般的な認知度を高める役割を果たした。その後、大英博物館にあった自然史系の展示物を大英博物館から切り離し、新しく自然史博物館を作るのを主導したのもこのオーウェンであった。

一方で、オーウェンはダーウィンの「進化論」の強力な反対者として有名な面もある。オーウェンは、師であるキュヴィエの「種は変である」から「種は原型から変化」するという考えを提唱した人ではあったが、以前から社会的秩序を乱す「進化論」にはかなりの警戒心を持っていた。進化論は資本主義の弱肉強食を肯定する理論的基盤とされたり、キリスト教的社会構造を破壊する要因ともなっていた。そのため、飽くまで解剖学に精通した研究者でしかなかったオーウェンはとしては、「進化論」が独り歩きするのを恐れていたのだろう。そのためダーウィンへの批判は感情的になってしまった面も多くあったが、オーウェンが提唱した「祖型」や「相同・相似」の概念は、歴史的には進化論を科学的に準備する大きなベースとなった。現在では恐竜の獣脚類から鳥類へ進化したという説が有力だが、オーウェンが「恐竜」を発見し研究したのもある意味では不本意ではあるが進化の証拠を見出していたとも言えるだろう。

| 目次 |

| 序・博物館の就職と古生物の研究 ①1830年・キュヴィエとの出会い ②1836年ダーウィンとの親交 ③1842年「恐竜」の分類 ④1848年・祖型の概念 ⑤1856年大英博物館自然史部門長 ⑥1860年・ダーウィンとの論争 |

■序・博物館の就職と古生物の研究■

リチャード・オーウェン(1804-1892)はもともとは医者を目指していたが、解剖学に適性があることに気づき、動物などの骨格などを調べる方向に転向する。1827年にはハンタリアン博物館(ロンドン)館長の助手の地位につき、ハンタリアン・コレクションの目録作成に忙殺されている一方、職務上ロンドン動物園の庭園で死亡したすべての動物を調査することを許可されたり、古生物の化石が集まりそれも研究できる環境にもあった。

■①1830年・キュヴィエとの出会い■

1830年ロンドンを訪れていたキュヴィエに出会い、その後パリに遊学して比較解剖学の知識をさらに堅固にしている。オーウェンは「イギリスのキュヴィエ」とも呼ばれ、キュヴィエの比較解剖学を深く研究し、その影響を受けていた。

キュヴィエはパリの国立自然史博物館で働いていた頃(1795年)ラマルクと同僚だった人であり、その後、キュヴィエはナポレオンに親近して教育行政に参画し1819年パリ大学総長となった人だ。

キュヴィエの研究の特徴として、

①絶滅の証明:

キュヴィエは、比較解剖学を用いて化石動物を復元し、マンモスやマストドン、メガテリウム(巨大ナマケモノ)などの化石を研究し、「絶滅」という概念を科学的に証明した。「絶滅」の証明は、「過去の化石生物が現在もどこかで存在している可能性がある」という考えと、「それらの生物は完全に絶滅した」という長く続いた論争に終止符を打った。18世紀まで、多くの学者は神が想像したすべての生物が現在も存続していると考えていたため、化石は「未知の現存種」と見なされることが多く、絶滅という概念は受け入れられてなかった。

1796年「現生ゾウと化石ゾウの種について」によりマンモスが古代に絶滅したゾウの一種であると結論づけた。1799年にはシベリアの永久凍土から肉や皮膚が保存されたマンモスが発見され、キュヴィエの理論を裏付ける重要な証拠となる。

②天変地異説の提唱:

地層と化石の関係を研究し、地質時代ごとに異なる生物群が存在することを発見。これを「天変地異説」で説明し、生物の変化は進化ではなく、大規模な絶滅と新たな生物群の出現(だだし、創造という言葉をキュヴィエ自身は使わなかった)によるものとした。パリ盆地周辺の調査により発見した。

ジョルジュ・キュヴィエは、過去の地球には数度の天変地異(洪水や火山噴火など)が起こったとする天変地異説を唱えた。この説によれば、天変地異のたびに生物のほとんどが絶滅し、その化石が異なる地層の中に現れる。そしてノアの方舟に描かれた天変地異が最後の天変地異である。天変地異説は、6000年以上前に生命が存在していたことを説明でき、しかも聖書の記述とは矛盾しないため、一時期は支持する人が多かった。

「天変地異」という用語を聞くと非科学的なイメージを受けるが、地層を見てみるとある年代から急激に生物が増えている様子が観察され、化石記録的には「天変地異」があったと考えるのはある意味では科学的だった(現在の視点としては、カンブリア紀には硬い殻や骨格を持つ生物が多く出現したため、これらは化石として保存されやすいため、それ以前の生物は保存されにくく、生物多様性が急増したように見えるとされている)。社会学の父・コントは『実証哲学講義』で生物学を「個体の調和」の学問と定義し、キュヴィエの器官相関説(生物各部分の機能的連関)を高く評価しているほどキュヴィエは実証的な人である。

■②1836年ダーウィンとの親交■

1836年ビーグル号で帰還し、南米の大量の標本を得たダーウィンはチャールズ・ライエル(ダーウィン帰還後研究成果に着目し親交、ダーウィンを科学界に紹介する)の紹介によってオーウェン(ハンタリアン博物館で目録や比較解剖の研究してた時)と引き会わされ、オーウェンはダーウィンが南米で採集した化石骨(トクソドン、グリプトドン、メガテリウムなど)の研究を快く引き受けた。これ以降、二人は親しい友人となったのである。

その結果、これらの絶滅動物は同じ地域の現生種と近縁であり、ダーウィンが当初考えていたようなアフリカの巨大動物(例: サイやゾウ)の親類ではないことを示した。この発見は、生物が地理的な分布に基づいて進化し、特定の地域ごとに独自の系統を持つ可能性を示唆した。

ダーウィンは当初、この結果に驚いたが、後にこれを、自然選択説を考えるきっかけとして利用した。具体的には、「同じ地域で絶滅した種と現生種が近縁である」という事実は、生物が時間とともに変化し、新しい種へと進化する可能性を示すものだと解釈した。この観察は、ダーウィンが進化論の核心となる「共通祖先からの分岐」という概念を発展させる上で重要な証拠となった。

一方で1838年12月19日にリチャード・オーウェンが、ダーウィンのかつての指導教官であるロバート・エドマンド・グラント(ダーウィンがエディンバラ大学時代医学を学んでた頃海洋無脊椎動物の研究を指導)のラマルク的な進化論について嘲笑を浴びせるなど、進化論への敵対的な態度によりダーウィンに間接的に圧力を与えた。

■③1842年「恐竜」の分類■

1815年にウィリアム・スミスがイギリス全域の地質図を完成させるなど地質学が急速に発展したのと、産業革命による採掘活動や鉄道建設で地層が露出し始めたのも関係し、またイギリス南部(サセックス州など)は、中生代の地層が広く分布しており、恐竜化石を含む多くの遺物が発見される条件が整っていたこともあり、1820年代から恐竜を含む化石の発見が相次いだ。 1824年にロンドン地質学会の会長になったばかりのウィリアム・バックランドがメガロサウルスを発表したのが恐竜の最初である(但し「恐竜」という言葉はまだない)。翌年1825年にマンテルはイグアナドンと命名している。

1830年代にもヒラエオサウルス(1832)、テコドントサウルス(1836)、プラテオサウルス(1837)など、多くの同類が発見され、オーウェンはこの中生代大型爬虫類に興味を持った。

イグアナドンの発見者でもあるギデオン・マンテルは1832年11月にヒラエオサウルスを命名し、12月に初めて個人的にリチャード・オーウェンに会い、オーウェンは大絶賛をしている。またヒラエオサウルスに関する準備していた論文は長い過ぎるとアドバイスし、マンテルは友人のチャールズ・ライエルのアドバイスに従い化石の発見に関する本の1章にヒラエオサウルスを載せることにした。

リチャード・オーウェンが「Dinosauria(恐竜類)」という言葉を初めて提唱したのは、1842年に発表された論文「Report on British Fossil Reptiles, Part II」。イギリス科学振興協会(British Association for the Advancement of Science)の年次報告書の一部として出版。

この中で、オーウェンはイグアノドン、メガロサウルス、ヒラエオサウルスの3種の(中生代に生息していた)大型爬虫類を新しい分類群「Dinosauria」(「恐ろしいほど大きいトカゲ」を意味する)にまとめ、それらが既存の爬虫類とは異なる特徴(直立した脚部など)を持つことを示した。彼の命名と分類は、その後の恐竜研究の基礎となった(そのため恐竜研究の父とも呼ばれる)。当時で言うとこれらの爬虫類とは異なる特徴を持つ化石はいくつか見つかっていたが統一的に理解する枠組みがなかったが、枠組みを与える事となった。

具体的には、イグアノドン、メガロサウルス、ヒラエオサウルスの爬虫類が他の既存のグループとは異なる骨格構造を持つことを明らかにした。

これらの生物の化石は爬虫類に似ていたが、今まで爬虫類は肉食で、爬行する(地面を這う)ものだと考えられていた。しかし、比較解剖の見識から全体の骨格を推理し機能を考えてみると、草食のものや、直立歩行していたものが含まれていることに気づいた。

そのことからか、オーウェンはイグアナドンを厚皮動物のような哺乳類(的な特性も持った爬虫類)と論じたようである。これは初期の進化論(ラマルクやエラズマス、『自然創造の痕跡』など)に対する強力な武器と考えていた。ゾウやカバなどの哺乳類に近いとしたのは、直立した四肢の構造や骨格の形態の分析(特に爬虫類は脚の配置が体の横に伸びた配置で膝が約90度曲がっているのに対して、恐竜は脚の配置が体の下にあることが哺乳類的な動きや体重支持を可能にしている)。

直立歩行に関しては、骨盤に空いている穴(寛骨臼)がある。骨盤の穴に大腿骨が深くはまり込むことで、強固な関節が形成され、直立歩行や二足歩行が可能になる。この構造は、恐竜が効率的に動き回ることを可能にし、特に二足歩行する恐竜にとって重要。爬虫類の骨盤は、哺乳類や恐竜と異なり、寛骨臼がソケット状で穴がないことが特徴。

1851年に世界で初めて開催されたロンドン万国博覧会において、高名な彫刻家ベンジャミン・ウォーターハウス・ホーキンスは恐竜が生きていたときの姿そのままの実物大の像を数点制作(メガロサウルスやイグアナドンなど)。1854年ロンドン万国博覧会の目玉としてハイド・パークに建てられていた水晶宮が南ロンドンのシドナムの広大な敷地に移設される際、さらに33点の絶滅動物の実物大復元像を追加制作した。

このクリスタルパレスでの恐竜の彫刻などは推測でしかないが、大衆に開かれた博物館構想(自然史博物館)に繋がっていくのではないだろうか。

■④1848年・祖型の概念■

1843年『Hunterian Lectures』にてオーウェンは相同と相似を進化の語で読みかえられる形で定義した。相同(ホモロジー)はもともと同じ器官が進化の過程で形や機能が異なるものに変化。例えば、ヒトの手、イヌの前足、クジラの胸びれは、もともとは同じ由来ですが、現在は異なる形や機能を持っている。相似(アナロジー)はもともと異なる器官が、同じ機能を果たすために類似した形態を持つようになった。例えば、鳥の翼と昆虫の翅はどちらも飛行に使われるが、由来が異なる。

1848年には『On the Archetype and Homologies of the Vertebrate Skeleton』という著作で、脊椎動物の骨格に共通する基本構造を理論化し、すべての脊椎動物がこの祖型から派生したという「祖型」の概念を提唱している。哺乳類の分類にもこの考え方を適用している。化石記録と現生動物を比較し、有蹄類における骨格や足指の進化的変化を分析した結果として有蹄類の分類が出てきたということであろう。つまり、この年付近に骨格における(形態学的観念から)進化的変化を分析する中で、オーウェンが出した進化的多様性の結論がこの「祖型」の概念だったのであろう。

リチャード・オーウェンは生物の形態的相同性を「神の御心による原型(祖型・archetype)」として説明。彼にとって進化とは、神が定めた計画に基づく変化であり、ダーウィンの自然選択説のような無目的な過程を否定した。

ただ、進化論は否定したがキュヴィエは認なかった「種の不変性」からオーウェンの「祖型からの変化」と変化がある事を認めたとも解釈できる。また「祖型の概念」や「相同・相似」の考えは歴史的には進化論への準備となった。

■⑤1856年大英博物館自然史部門長■

1856年、オーウェンは大英博物館に新しく創設された自然史の部長(監督官)に任命。これは自然史博物館の計画が評価されて就任した面もある。

自然史博物館としてのコレクションもあった大英博物館だが、1世紀もたつと標本・資料類が膨大になってきた。そこで、大英博物館の自然史関係標本のために新しく別館を建てるべきであると強固にオーウェンが主張。オーウェンの主張は程なく受け入れられ1860年に新館の建築と自然史関係標本の移動が決定し、サウスケンジントンで1862年に開催されたロンドン万国博覧会跡地が新しい博物館のために購入された。

1881年4月18日、復活祭の翌日の月曜日、日本語では大英自然史博物館などと訳されるBritish Museum (Natural History)が開館した。しかし収蔵標本は膨大だったため、旧博物館から新館への物品移動作業自体は1883年まで続いた。移動が完了した後の1884年、悲願を成就したオーウェンはその職を辞している。

標本や模型だけでなく、彫刻や絵画でも自然史博物館としての性格を表したいというオーウェンの意向により、ヒンツ・ホール(Hintze Hall、旧・中央ホール)の天井には数多くの植物画が描かれており、その数は北側だけで162枚にもなる。また、外装と内装は淡黄色と青色のテラコッタ製のパネルで覆われているが、そこにも生態系の多様性を表現する多数の動物・植物が浮彫にされている。館の西翼にあるのは現生種の動植物であり、東翼には絶滅種の姿を配置している。これらの画や彫刻も(設計者の)ウォーターハウスがその元画を描いている。(Wikipedia「ロンドン自然史博物館」)

ウォーターハウスは、ビクトリア朝のロンドンの厳しい気候に対してより耐性があったため、建物全体にテラコッタを使用した。その結果、ロマネスク建築の英国で最も印象的な例の1つが生まれ、それ自体が芸術作品と見なされ、ロンドンの最も象徴的なランドマークの1つになった。(自然史博物館HP)

タイルとレンガには、動植物のレリーフ彫刻が多数あり、西翼と東翼にはそれぞれ生きた種と絶滅した種が描かれている。この明確な分離はオーウェンの要請によるものであり、自然淘汰の理論を通じて現在の種と過去を結びつけようとするダーウィンの試みに対する彼の現代的な反論の声明と見なされてきた。(Wikipedia「ロンドン自然史博物館」英語版)

オーウェンは博物館を専門家だけでなく一般市民にも開放し、「自然の宮殿」として機能させることを目指した。19世紀半ば、博物館は少数の裕福な人々だけが訪れる高価な場所だったが、オーウェンは自然史博物館は無料で、すべての人がアクセスできるべきだと主張した。ビクトリア朝の探検家たちは、大英帝国全土からエキゾチックな動植物の新種を定期的に発掘しており、オーウェンは、彼が自然の大聖堂と呼んだ場所に、これらの新しい発見を展示するのに十分な大きさの建物を望んでいた。

展示内容には現生種や絶滅種が含まれ、彫刻や絵画など芸術的要素も取り入れることで、多様な来館者にアピールした。博物館内では科学的知識だけでなく、生態系の多様性や進化についても学べるよう工夫された。これにより、博物館は単なる収蔵庫ではなく、教育と啓蒙の場としての役割を果たすようになった。オーウェンが推進した自然史博物館の理念は、それまでの「学術者のための施設」という枠組みを超え、「すべての人々が科学や自然について学べる場」を提供するものへと変化させた。彼の取り組みは、現代の公共博物館が果たすべき役割(教育・啓蒙・文化交流)の基盤となり、その後の世界各地で同様の施設設立に影響を与えた。

■⑥1860年・ダーウィンとの論争■

1854年に類人猿から人間への進化を否定する意見を、英国科学振興協会(British Association for the Advancement of Science, BAAS)の年次会議で述べる。

オーウェンはこの会議で、ゴリラのような類人猿が直立して人間に進化する可能性を否定。彼は解剖学的な研究を基に、人間と類人猿の脳構造に決定的な違いがあると主張し、人間は類人猿とは異なる「亜綱」に属すると考えた。この発言は、ダーウィンの進化論がまだ広まる前の段階で行われたものであり、当時の進化論的議論に対抗する姿勢を示すものだった。

リチャード・オーウェンは、チャールズ・ダーウィンの『種の起源』(1859年)出版直後に、この著作に対して当初はある程度肯定的な評価をした。オーウェンは、ダーウィンの理論が「種の形成の方法について今まで出版された中で最良の説明を提供している」と述べたとされている。

1860年からリチャード・オーウェンがチャールズ・ダーウィンの進化論に強く反対するようになった。この年、オーウェンは「エディンバラ・レビュー」(1860年4月)において『種の起源』に関する書評を発表し、ダーウィンの自然選択説を批判。この書評で彼は、自然選択説を「科学の誤用」と断じ、「隣国(フランス)では70年前から一時的な堕落の元凶となっている」とフランス革命と結びつけて非難した。

フランス革命(1789年)は、既存の宗教や社会秩序を批判し、合理主義や世俗的思想を推進した。オーウェンは、ダーウィンの進化論がこのような革命的思想と同様に伝統的価値観を崩壊させる危険性があると考えた。特に「自然選択」という概念が「弱肉強食」や「優勝劣敗」を正当化すると解釈され、社会的混乱や道徳的堕落を助長しかねないと懸念した。

労働者階級の一部では、進化論が社会的不平等を批判する思想として受け入れられていた。特に、「人間も自然の一部であり、支配階級と同じ起源を持つ」という進化論的な視点は、階級闘争や平等主義を支持する理論的根拠として利用された。オーウェンの立場は、保守的な権威主義や宗教的価値観を支持するものであり、労働者階級が進化論を通じて得ようとしていた平等主義的な思想に対抗するものだった。

さらに「エディンバラ・レビュー」(1860年4月)の『種の起源』に関する書評ではリチャード・オーウェンがトマス・ヘンリー・ハクスリーやジョセフ・ダルトン・フッカーを「近視眼的な執着を持つ人物」として攻撃している。

この攻撃は、特に1860年6月のオックスフォード進化論論争(英国科学振興協会の年次総会)やその前後の議論で顕著になり、公衆の場でハクスリーと直接対立する形で展開された。類人猿と人間の関係に関する議論を通じて彼を侮辱しようとした。

具体的には、オーウェンは「人間の脳には類人猿には存在しない解剖学的特徴がある」と主張し、これを根拠に人間と類人猿を明確に区別した。この主張は、ハクスリーが「類人猿と人間の間には連続性がある」とする立場に反対するものだった。オーウェンはまた、ハクスリーを「ヒトの先祖を変形した類人猿だと主張する者」と表現し、彼の進化論的見解を侮辱しようとした。

オーウェンの主張は科学的根拠に欠ける部分が多く、最終的にはハクスリーによって反論され、信用を失う結果となる。

1863年1月、オーウェンはドイツで発見された始祖鳥(ただし頭部はなかった)の化石を大英博物館のために購入した。それは長い尾椎と融合していない翼の指をもち、原・鳥類というダーウィンの予言を満たすものだったが、オーウェンは進化論に反対する立場からこれを疑いのない鳥類として記載した。この記載にハクスリーは猛反論している。

イギリスの進化論支持者である生物学者のハクスリーは鳥類が恐竜の子孫であるとの説を提唱した。彼はコンプソグナトゥスと始祖鳥の骨格を比較し、前足と羽毛は別として、両者の骨格がよく類似していることを示した。(Wikipedia「羽毛恐竜」)歯のある顎や長い尾、爪のある指など、獣脚類恐竜(特にドロマエオサウルス類)に似た特徴が見られる。

始祖鳥以前にも、進化論を支持する証拠として地質学的記録や他の化石(例: 絶滅種や地層から見つかった生物群)が議論されていた。ただし、始祖鳥はその明確な中間形態から特に注目され、「鳥類が恐竜から進化した可能性」を示す重要な例となった(始祖鳥は現生鳥類の直接な祖先ではないものの、鳥類が恐竜から進化したことを示す「ミッシングリング(失われた環)」として広く認識されている)。

【以下は詳細版です】

目次

序・博物館の就職と古生物の研究

①1830年・キュヴィエとの出会い

②1836年ダーウィンとの親交

③1842年「恐竜」の分類

④1848年・祖型の概念

⑤1856年大英博物館自然史部門長

⑥1860年・ダーウィンとの論争

医者を目指していたが、解剖学に適性が向いていて、1827年ハンタリアン博物館(Hunterian Museum, London)館長の助手の地位につき、ハンタリアン・コレクションの目録作成に忙殺されている間、ロンドン動物園の庭園で死亡したすべての動物を調査することを許可され、動物園が科学的な議事録を出版し始めた1831年には、解剖学論文の最も多作な寄稿者だった。そのこともあり、彼の脊椎動物に対する専門的記述は、無脊椎動物よりもさらに大量で広範囲だった。一方でこの頃からオウムガイなどの研究(「真珠のようなノーチラス号」(ロンドン、1832年)出版)をしたり、古生物の化石が集まり研究できる環境にあった。

1849年からはハンタリアン博物館の学芸員になっている(~1856)。

■1830年・キュヴィエとの出会い■

1830年ロンドンを訪れていたキュヴィエに出会い、その後パリに遊学して比較解剖学の知識をさらに堅固にしている。

オーウェンはイギリスの彼の3巻からなる “Comparative Anatomy and Physiology of Vertebrates(脊椎動物の解剖学と生理学の比較)” (1866–1868)は実際、個人による研究として同様の研究で比肩しうる物はジョルジュ・キュヴィエの”Leçons d’anatomie comparée(「比較解剖学の授業」)”(1800~1805年出版、1835年改訂版)の他に無かった。※1

オーウェンは「イギリスのキュヴィエ」とも呼ばれ、キュヴィエの比較解剖学を深く研究し、その影響を受けていた。キュヴィエは1830年代のコントの『実証哲学講義』で生物学を「個体の調和」の学問と定義し、キュヴィエの器官相関説(生物各部分の機能的連関)を高く評価している(キュヴィエは実証主義的である※3)。

1830年の頃のキュヴィエはとの間で、パリの王立科学アカデミーで有名な論争が起こりました。この論争は、主に軟体動物と脊椎動物の類似性に関するジョフロワの主張に対するキュヴィエの反対を中心に展開された。ジョフロワは「構成の単一性」を主張し、異なる動物の体構造に共通のプランがあると考えた。一方、キュヴィエは種の不変性を主張し、進化の概念に反対した。ゲーテはエッカーマンとの対話でジョフロワの肩を持ったため(『ゲーテとの対話』18130年8月2日)、ゲーテは明確に主張していないにも関わらず進化論者として見られる要因となる。

キュヴィエはパリの国立自然史博物館で働いていた頃(1795年)ラマルクと同僚で、キュヴィエは比較解剖学者、ラマルクは無脊椎動物の分類学者として活動していた。18世紀末から19世紀初年にかけて、ラマルクとキュヴィエの二人の学者がパリ盆地の第三紀層から出る化石について研究した。その後、ナポレオンに親近して教育行政に参画し1819年パリ大学総長となる。

①古生物学の基礎の確立(時系列のある分類法へ)

キュヴィエは、比較解剖学を用いて化石動物を復元し、マンモスやマストドン、メガテリウム(巨大ナマケモノ)などの化石を研究し、現生種との違いを明確にした。「絶滅」という概念を科学的に証明し、化石記録が過去の生物多様性を示すことを示した。これはリンネ以来確立した分類体系は動植物を「同時代的」な視点で整理し形態や解剖学的特徴に基づいて分類するものだったのが、化石を基にした「時系列的」な分類へと進化したことでもある。

「相関の原則」を提唱し、骨や器官の一部からその動物全体の形態や生態を推定する手法を確立し、化石から復元された動物の姿や機能が科学的に説明可能になった。

「絶滅」の証明は、「過去の化石生物が現在もどこかで存在している可能性がある」という考えと、「それらの生物は完全に絶滅した」という長く続いた論争に終止符を打った。18世紀まで、多くの学者は神が想像したすべての生物が現在も存続していると考えていたため、化石は「未知の現存種」と見なされることが多く、絶滅という概念は受け入れられてなかった。

1796年「現生ゾウと化石ゾウの種について」によりマンモスが古代に絶滅したゾウの一種であると結論づけた。1799年にはシベリアの永久凍土から肉や皮膚が保存されたマンモスが発見され、キュヴィエの理論を裏付ける重要な証拠となる。

1812年『化石骨の研究』を発表。

絶滅の証明、比較解剖学の応用、天変地異説の提唱(ただし新しい生物の創造については慎重な立場をとる)、脊椎動物化石の体系化(哺乳類や爬虫類など脊椎動物化石の詳細な記述と分類を行い、これらを現生種と系統的に関連付けた)。この著作は古生物学を独立した学問分野として確立し、科学的手法による化石研究の基礎を築いた。

②天変地異説の提唱:

1812年(『化石の研究』と同じ年)『地表の変化の理論』で大洪水での変化を述べている。

化石層序を研究し、地質時代ごとに異なる生物群が存在することを発見。これを「天変地異説」で説明し、生物の変化は進化ではなく、大規模な絶滅と新たな生物群の出現(だだし、創造という言葉をキュヴィエ自身は使わなかった)によるものとした。パリ盆地周辺の調査により発見した。

ジョルジュ・キュヴィエは、過去の地球には数度の天変地異(洪水や火山噴火など)が起こったとする天変地異説を唱えた。この説によれば、天変地異のたびに生物のほとんどが絶滅し、その化石が異なる地層の中に現れる。そしてノアの方舟に描かれた天変地異が最後の天変地異である。天変地異説は、6000年以上前に生命が存在していたことを説明でき、しかも聖書の記述とは矛盾しないため、一時期は支持する人が多かった。

天変地異説(急激な天変地異による生物絶滅)は、ライエルの「斉一説」(地球の変化を緩やかな漸進的プロセス)と根本的に対立するものではあった。

③進化論への反対:

ラマルクの進化論に反対し、生物が進化するという考え方を否定した。キュヴィエは種の不変性を信じていた。絶滅は進化ではなく、大規模な天変地異によるものだと主張した。

ラマルクは無脊椎動物の分類学で多くの業績を残し、生物が単純な構造から複雑な構造へと進化しているように見えることを観察した。この「段階的進化」の法則性を説明するため、進化論を提唱した。

また生物が環境の変化に応じて形態や行動を変え、それが遺伝することで進化すると考えた(獲得形質の遺伝)。この考えは、用不用説(器官を使えば発達し、使わなければ退化する)によって説明された。

さらにはフランス啓蒙思想や理神論(自然界に内在する法則性)から生物が内在する力によって発展し、多様化していくと信じていた。

また1812年に『動物界』(『化石の研究』と同じ年)で動物界を脊椎動物、軟体動物、体節動物、放射動物の4つの門に分けた。この分類は、動物の形態と機能を統一的に理解するための新しい視点を提供し、後の動物分類学に大きな影響を与えた。一方でキュヴィエはこのような自然の階梯の観念(アリストテレスに由来し、自然界の生物が無生物から植物、動物、そして人間に至るまで、連続的に並べられるという考え方)を否定するために、動物界を4つの門(脊椎動物、軟体動物、体節動物、放射動物)に分けることで、各門がそれぞれ独立した基本型を持つことを強調した。さらに進化の概念に反対し、各門がそれぞれ独立した形態を持つことを強調した。

オーウェンはキュヴィエの考えに基づき化石記録に見られるような急激な生物多様の変化を、斉一説のような緩やかなプロセスでは説明できないと考えていた。

因みに後に対立することになる斉一説を支持したダーウィンは化石記録が不完全であることを主な理由として、化石記録に見られる急激な生物多様性の変化を実際には長い時間をかけた漸進的な進化が記録されていないだけだと考えた。地層や化石の保存条件が限られているため、進化の中間段階が欠落している可能性を指摘。また急激な増加も、十分に長い時間スケールで観察すれば穏やかな変化として説明できると考えた(例えば地球の年齢を通説よりかなり長いものだと前提したりすれば)。ただし、説明するのには苦労したようだ。

この化石記録を考える現在の視点としては、カンブリア紀には硬い殻や骨格を持つ生物が多く出現したため、これらは化石として保存されやすいため、それ以前の生物は保存されにくく、生物多様性が急増したように見える原因の一つと言える。

■②1836年ダーウィンとの親交■

1836年ビーグル号で帰還し、南米の大量の標本を得たダーウィンはチャールズ・ライエル(ダーウィン帰還後研究成果に着目し親交、ダーウィンを科学界に紹介する)の紹介によってオーウェン(ハンタリアン博物館で目録や比較解剖の研究してた時)と引き会わされ、オーウェンはダーウィンが南米で採集した化石骨(トクソドン、グリプトドン、メガテリウムなど)の研究を快く引き受けた。これ以降、二人は親しい友人となったのである。※1

その結果、これらの絶滅動物は同じ地域の現生種と近縁であり、ダーウィンが当初考えていたようなアフリカの巨大動物(例: サイやゾウ)の親類ではないことを示した。この発見は、生物が地理的な分布に基づいて進化し、特定の地域ごとに独自の系統を持つ可能性を示唆した。

ダーウィンは当初、この結果に驚いたが、後にこれを自然選択説を考えるきっかけとして利用した。具体的には、「同じ地域で絶滅した種と現生種が近縁である」という事実は、生物が時間とともに変化し、新しい種へと進化する可能性を示すものだと解釈した。この観察は、ダーウィンが進化論の核心となる「共通祖先からの分岐」という概念を発展させる上で重要な証拠となった。

1838年12月19日にリチャード・オーウェンとその取り巻きが、ダーウィンのかつての指導教官であるロバート・エドマンド・グラント(ダーウィンがエディンバラ大学時代医学を学んでた頃海洋無脊椎動物の研究を指導)のラマルク的な進化論(「異端」とみなされていた)について嘲笑を浴びせた。ラマルクの進化論は当時の主流科学者から「異端」と見なされ、特にキュヴィエやオーウェンのような保守的な科学者から激しく批判されていた。ロンドン地質協会でオーウェンとその取り巻きがグラントのラマルク的思想を嘲笑した際、ロンドン地質協会の事務員をしていたダーウィンはその場に居合わせたが、自身の進化論的アイデアについて沈黙を守る。これは、当時の科学界における進化論への敵対的な態度が彼に与えた圧力を示している。

■③1842年「恐竜」の分類■

1824年にロンドン地質学会の会長になったばかりのウィリアム・バックランドがメガロサウルスを発表したのが恐竜の最初である(但し「恐竜」という言葉はまだない)。ギデオン・マンテルはバックランドよりも早くからイグアナドンの歯を発見していたがそのときはギュヴィエなどに第三紀のサイの歯と言われたりしていた。マンテルはバックランドからメガロサウルスを見せてもらい勇気づけられ、キュヴィエは撤回し爬虫類でありおそらく巨大な草食動物のものである(そのためメガロサウルスは肉食の為最初の草食恐竜となる)と判断した。その後1825年にマンテルはイグアナドンと命名している。(英語版wiki「Iguanodon」)

1815年にウィリアム・スミスがイギリス全域の地質図を完成させるなど地質学が急速に発展したのと、産業革命による採掘活動や鉄道建設で地層が露出し始めたのも関係し、またイギリス南部(サセックス州など)は、中生代の地層が広く分布しており、恐竜化石を含む多くの遺物が発見される条件が整っていたこともあり、1820年代から恐竜を含む化石の発見が相次いだ。恐竜とは違う分類である同時代の魚竜や翼竜もメアリー・アニングによって発見されていた(1811年イクチオサウルス(魚竜)、1821年プレシオサウルス(首長竜)、1828年ディモルフォドン(翼竜)を発見)。

ヒラエオサウルス(1832)、テコドントサウルス(1836)、プラテオサウルス(1837)など、多くの同類が発見され、オーウェンはこの中生代大型爬虫類に興味を持った。※1

イグアナドンの発見者でもあるギデオン・マンテルは1832年11月にヒラエオサウルスを命名し、12月に初めて個人的にリチャード・オーウェンに会い、オーウェンは大絶賛をしている。またヒラエオサウルスに関する準備していた論文は長い過ぎるとアドバイスし、マンテルは友人のチャールズ・ライエルのアドバイスに従い化石の発見に関する本の1章にヒラエオサウルスを載せることにした。その後1840年にオーウェンはヒラエオサウルスの背中に列を形成したとマンテルが仮定したスパイクを否定し、腹肋骨であると誤って仮定した(英語版wiki「Hylaeosaurus」)。

1839年に発見された絶滅鳥類モア(1300年頃から1500年頃)の骨の破片から鳥類の大腿骨であることをオーウェンは断じ、その後立証されたエピソードもある。

リチャード・オーウェンが「Dinosauria(恐竜類)」という言葉を初めて提唱したのは、1842年に発表された論文「Report on British Fossil Reptiles, Part II」。イギリス科学振興協会(British Association for the Advancement of Science)の年次報告書の一部として出版。

この中で、オーウェンはイグアノドン、メガロサウルス、ヒラエオサウルスの3種の(中生代に生息していた)大型爬虫類を新しい分類群「Dinosauria」(「恐ろしいほど大きいトカゲ」を意味する)にまとめ、それらが既存の爬虫類とは異なる特徴(直立した脚部など)を持つことを示した。彼の命名と分類は、その後の恐竜研究の基礎となった(そのため恐竜研究の父とも呼ばれる)。当時で言うとこれらの爬虫類とは異なる特徴を持つ化石はいくつか見つかっていたが統一的に理解する枠組みがなかったが、枠組みを与える事となった。

具体的には、イグアノドン、メガロサウルス、ヒラエオサウルスの爬虫類が他の既存のグループとは異なる骨格構造を持つことを明らかにした。

これらの生物の化石は爬虫類に似ていたが、今まで爬虫類は肉食で、爬行する(地面を這う)ものだと考えられていた。しかし、比較解剖の見識から全体の骨格を推理し機能を考えてみると、草食のものや、直立歩行していたものが含まれていることに気づいた。

そのことからか、オーウェンはイグアナドンを厚皮動物のような哺乳類(的な特性も持った爬虫類)と論じたようである。これは初期の進化論(ラマルクやエラズマス、『自然創造の痕跡』など)に対する強力な武器と考えていた。ゾウやカバなどの哺乳類に近いとしたのは、直立した四肢の構造や骨格の形態の分析(特に爬虫類は脚の配置が体の横に伸びた配置で膝が約90度曲がっているのに対して、恐竜は脚の配置が体の下にあることが哺乳類的な動きや体重支持を可能にしている)。

直立歩行に関しては、骨盤に空いている穴(寛骨臼)がある。骨盤の穴に大腿骨が深くはまり込むことで、強固な関節が形成され、直立歩行や二足歩行が可能になる。この構造は、恐竜が効率的に動き回ることを可能にし、特に二足歩行する恐竜にとって重要。爬虫類の骨盤は、哺乳類や恐竜と異なり、寛骨臼がソケット状で穴がないことが特徴。

1851年に世界で初めて開催されたロンドン万国博覧会において、高名な彫刻家ベンジャミン・ウォーターハウス・ホーキンスは恐竜が生きていたときの姿そのままの実物大の像を数点制作(メガロサウルスやイグアナドンなど)。1854年ロンドン万国博覧会の目玉としてハイド・パークに建てられていた水晶宮が南ロンドンのシドナムの広大な敷地に移設される際、さらに33点の絶滅動物の実物大復元像を追加制作した。像の完成間近の1853年の大晦日、オーウェンは科学界の著名な21人を招待し、建造途中のコンクリート製のイグアノドンの体内で晩餐会を主催した。四方にキュヴィエ、バックランド(メガロサウルスの発見者)、マンテル(イグアナドンの発見者)、オーウェンの名を掲げた天幕の内側で少々窮屈そうにイグアノドン内部に列座する晩餐の席の図が残されている。※1

1849年イグアノドンを発見したマンテルは、オーウェンが提唱していたような厚皮動物(の特性を持った爬虫類)ではなく、細い前肢を持っていることに気づいた。しかしマンテルの死(に至る脊椎の変形か鎮痛として用いたアヘンのため)によりクリスタルパレスの恐竜彫刻の制作に参加できなくなったため(英語版wiki「Iguanodon」)、現在残っている厚皮動物のような恐竜が作られたのだろう。

このクリスタルパレスでの恐竜の彫刻などは推測でしかないが、大衆に開かれた博物館構想(自然史博物館)に繋がっていくのではないだろうか。

■④1848年・祖型の概念■

1843年『Hunterian Lectures』にてオーウェンは相同と相似を進化の語で読みかえられる形で定義した。相同(ホモロジー)はもともと同じ器官が進化の過程で形や機能が異なるものに変化。例えば、ヒトの手、イヌの前足、クジラの胸びれは、もともとは同じ由来ですが、現在は異なる形や機能を持っている。相似(アナロジー)はもともと異なる器官が、同じ機能を果たすために類似した形態を持つようになった。例えば、鳥の翼と昆虫の翅はどちらも飛行に使われますが、由来が異なる。※3

1848年に哺乳類の分類において「奇蹄類(Perissodactyla)」と「偶蹄類(Artiodactyla)」という区分を提唱。化石研究と現生動物の比較解剖学を組み合わせることで、このような分類を行う。彼の分類法は、それまでの「厚皮類(Pachydermata)」という曖昧なグループ分けに代わるものとして、より体系的で科学的な基盤を提供。

「厚皮類(Pachydermata)」は、18世紀にジョルジュ・キュヴィエが提唱した哺乳類の分類群で、主に皮膚が厚く丈夫な動物をまとめたものでした。この分類は、キュヴィエが1796年に有蹄類を「厚皮目」と「反芻目(Ruminantia)」に分ける形で提案さたもの。こ分類は、動物の外見的特徴、特に厚い皮膚や蹄の形状に基づいており、反芻を行わない有蹄類をまとめたものだった。

厚皮類は、動物の外見的特徴(厚い皮膚)に基づいた分類であり、系統学的な根拠が乏しいもので、オーウェンの分類により科学的で体系的なものへと進化した。

因みに奇蹄類(Perissodactyla)は蹄が奇数本である動物を含むグループで主に第3指(中指)が体重を支える構造を持つ。ウマ科、サイ科、バク科などが含まれる。偶蹄類(Artiodactyla)は蹄が偶数本である動物を含むグループで第3指と第4指が体重を支える構造を持つ。ウシ科、シカ科、ブタ科などが含まれる。

この有蹄類の分類法を提案した1848年には『On the Archetype and Homologies of the Vertebrate Skeleton』という著作で、脊椎動物の骨格に共通する基本構造を理論化し、すべての脊椎動物がこの祖型から派生したという「祖型」の概念を提唱している。哺乳類の分類にもこの考え方を適用している。化石記録と現生動物を比較し、有蹄類における骨格や足指の進化的変化を分析した結果として有蹄類の分類が出てきたということであろう。つまり、この年付近に骨格における(形態学的観念から)進化的変化を分析する中で、オーウェンが出した進化的多様性の結論がこの「祖型」の概念だったのであろう。

リチャード・オーウェンは生物の形態的相同性を「神の御心による原型(祖型・archetype)」として説明。彼にとって進化とは、神が定めた計画に基づく変化であり、ダーウィンの自然選択説のような無目的な過程を否定した。

更に、「祖型」の概念の共に「生体エネルギー」という概念を使った。「祖型」は生物形態の基本設計図として機能し、「生体エネルギー」はその設計図に基づいて個々の生物を具体化し発展させる力として捉えた。生体エネルギーは祖型に基づいて働き、生物が「神の定めし絶え間なき相応しい」方法で形態を変化させていく力として機能する。オーウェンはウマの進化段階を示す化石を例に挙げ、それらが祖型から生体エネルギーによって発展してきた証拠だと考えた。

この「生体エネルギー」という概念は生命現象が単なる機械論では説明できないという当時の自然哲学的な潮流を反映している。更には、ヨハネス・ペーター・ミュラーからの影響が強いという。

ヨハネス・ペーター・ミュラーは特殊神経エネルギー説(Doctrine of Specific Nerve Energies)という考えを提唱している。これはすべての神経線維は同じ種類の信号(活動電位)を運ぶが、感覚の種類(視覚、聴覚、嗅覚など)は、それぞれの神経が接続している感覚器官や脳内での処理によって決定されるとする説である。ある裁判で「顔を殴られた際に目から光が出て相手の顔が見えた」という証言が問題となり、ミュラーが調査委員として参加。この事件を通じて、視神経は光以外の刺激(衝撃など)でも光として知覚されることを確認し、この法則性を理論化したという。

また。当時主流だった自然哲学から脱却し、生理学を実証科学として確立することを目指したものでもあった。彼は「感覚とは外界そのものではなく(アリストテレスなどの考え方)、感覚器官や神経系によって媒介された現象である」と考え、この仮説を通じて感覚生理学の基礎を築こうとした。

この考えはカントから始まり、カントはアリストテレス的な「感覚=外界そのもの」という見解に異議を唱えました。カントによれば、私たちが知覚する世界は、外界そのもの(彼が「物自体」と呼ぶもの)ではなく、私たちの感覚器官と認識能力によって構成された「現象」にすぎないという。カントはこの考え方を「認識論におけるコペルニクス的転回」と呼ぶ。これは、「世界が私たちに影響を与えるだけでなく、私たちが世界をどのように認識するかも重要である」という視点の転換を意味する。

そしてこの理論では、神経線維が単一の電気信号(活動電位)しか運ばないにもかかわらず、異なる感覚(視覚、聴覚など)が生じることを説明している。このことから、ミュラーは生命現象には単なる物理化学的プロセスでは説明できない特異性があると確信し、生命現象には物理化学的な法則では説明しきれない特別な力が存在すると考えた。

この生命現象には物理化学的な法則では説明しきれない特別な力が存在するという部分にオーウェンは影響を受け「生体エネルギー」という概念を考えたようである。

■⑤1856年大英博物館自然史部門長■

1856年、オーウェンは大英博物館に新しく創設された自然史の部長(監督官)に任命。これは自然史博物館の計画が評価されて就任した面もある。

自然史博物館としてのコレクションもあった大英博物館だが、1世紀もたつと標本・資料類が膨大になってきた。そこで、大英博物館の自然史関係標本のために新しく別館を建てるべきであると強固にオーウェンが主張。オーウェンの主張は程なく受け入れられ1860年に新館の建築と自然史関係標本の移動が決定し、サウスケンジントンで1862年に開催されたロンドン万国博覧会跡地が新しい博物館のために購入された。

1881年4月18日、復活祭の翌日の月曜日、日本語では大英自然史博物館などと訳されるBritish Museum (Natural History)が開館した。しかし収蔵標本は膨大だったため、旧博物館から新館への物品移動作業自体は1883年まで続いた。移動が完了した後の1884年、悲願を成就したオーウェンはその職を辞している。

標本や模型だけでなく、彫刻や絵画でも自然史博物館としての性格を表したいというオーウェンの意向により、ヒンツ・ホール(Hintze Hall、旧・中央ホール)の天井には数多くの植物画が描かれており、その数は北側だけで162枚にもなる。また、外装と内装は淡黄色と青色のテラコッタ製のパネルで覆われているが、そこにも生態系の多様性を表現する多数の動物・植物が浮彫にされている。館の西翼にあるのは現生種の動植物であり、東翼には絶滅種の姿を配置している。これらの画や彫刻も(設計者の)ウォーターハウスがその元画を描いている。(Wikipedia「ロンドン自然史博物館」)

ウォーターハウスは、ビクトリア朝のロンドンの厳しい気候に対してより耐性があったため、建物全体にテラコッタを使用した。その結果、ロマネスク建築の英国で最も印象的な例の1つが生まれ、それ自体が芸術作品と見なされ、ロンドンの最も象徴的なランドマークの1つになった。(自然史博物館HP)

タイルとレンガには、動植物のレリーフ彫刻が多数あり、西翼と東翼にはそれぞれ生きた種と絶滅した種が描かれている。この明確な分離はオーウェンの要請によるものであり、自然淘汰の理論を通じて現在の種と過去を結びつけようとするダーウィンの試みに対する彼の現代的な反論の声明と見なされてきた。(Wikipedia「ロンドン自然史博物館」英語版)

オーウェンは博物館を専門家だけでなく一般市民にも開放し、「自然の宮殿」として機能させることを目指した。19世紀半ば、博物館は少数の裕福な人々だけが訪れる高価な場所だったが、オーウェンは自然史博物館は無料で、すべての人がアクセスできるべきだと主張した。ビクトリア朝の探検家たちは、大英帝国全土からエキゾチックな動植物の新種を定期的に発掘しており、オーウェンは、彼が自然の大聖堂と呼んだ場所に、これらの新しい発見を展示するのに十分な大きさの建物を望んでいた。

展示内容には現生種や絶滅種が含まれ、彫刻や絵画など芸術的要素も取り入れることで、多様な来館者にアピールした。博物館内では科学的知識だけでなく、生態系の多様性や進化についても学べるよう工夫された。これにより、博物館は単なる収蔵庫ではなく、教育と啓蒙の場としての役割を果たすようになった。オーウェンが推進した自然史博物館の理念は、それまでの「学術者のための施設」という枠組みを超え、「すべての人々が科学や自然について学べる場」を提供するものへと変化させた。彼の取り組みは、現代の公共博物館が果たすべき役割(教育・啓蒙・文化交流)の基盤となり、その後の世界各地で同様の施設設立に影響を与えた。

■⑥1860年・ダーウィンとの論争■

1854年に類人猿から人間への進化を否定する意見を、英国科学振興協会(British Association for the Advancement of Science, BAAS)の年次会議で述べる。

オーウェンはこの会議で、ゴリラのような類人猿が直立して人間に進化する可能性を否定。彼は解剖学的な研究を基に、人間と類人猿の脳構造に決定的な違いがあると主張し、人間は類人猿とは異なる「亜綱」に属すると考えた。この発言は、ダーウィンの進化論がまだ広まる前の段階で行われたものであり、当時の進化論的議論に対抗する姿勢を示すものだった。

リチャード・オーウェンは、チャールズ・ダーウィンの『種の起源』(1859年)出版直後に、この著作に対して当初はある程度肯定的な評価をした。オーウェンは、ダーウィンの理論が「種の形成の方法について今まで出版された中で最良の説明を提供している」と述べたとされている。

1860年からリチャード・オーウェンがチャールズ・ダーウィンの進化論に強く反対するようになった。この年、オーウェンは「エディンバラ・レビュー」(1860年4月)において『種の起源』に関する書評を発表し、ダーウィンの自然選択説を批判。この書評で彼は、自然選択説を「科学の誤用」と断じ、「隣国(フランス)では70年前から一時的な堕落の元凶となっている」とフランス革命と結びつけて非難した。

フランス革命(1789年)は、既存の宗教や社会秩序を批判し、合理主義や世俗的思想を推進しました。オーウェンは、ダーウィンの進化論がこのような革命的思想と同様に伝統的価値観を崩壊させる危険性があると考えた。特に「自然選択」という概念が「弱肉強食」や「優勝劣敗」を正当化すると解釈され、社会的混乱や道徳的堕落を助長しかねないと懸念した。

労働者階級の一部では、進化論が社会的不平等を批判する思想として受け入れられていた。特に、「人間も自然の一部であり、支配階級と同じ起源を持つ」という進化論的な視点は、階級闘争や平等主義を支持する理論的根拠として利用された。オーウェンの立場は、保守的な権威主義や宗教的価値観を支持するものであり、労働者階級が進化論を通じて得ようとしていた平等主義的な思想に対抗するものだった。

オーウェンが懸念していた「進化論の拡大解釈」の思想のジャンルに入り、特にダーウィンの『種の起源』以後から普及し始めたスペンサーの社会進化論というのがあるが、こちらはその自由主義的側面から一部の改革派や知識人層には支持され、その「適者生存」の論理が資本家階級による搾取や植民地主義の正当化にも利用された。オーウェンがスペンサーを直接批判した形跡はないが、オーウェンが意識していた労働階級とは、労働階級というとマルクス的な物を思いつくが、こちらのスペンサー的なものであるようだ。

さらに「エディンバラ・レビュー」(1860年4月)の『種の起源』に関する書評ではリチャード・オーウェンがトマス・ヘンリー・ハクスリーやジョセフ・ダルトン・フッカーを「近視眼的な執着を持つ人物」として攻撃している。

この攻撃は、特に1860年6月のオックスフォード進化論論争(英国科学振興協会の年次総会)やその前後の議論で顕著になり、公衆の場でハクスリーと直接対立する形で展開された。類人猿と人間の関係に関する議論を通じて彼を侮辱しようとした。

具体的には、オーウェンは「人間の脳には類人猿には存在しない解剖学的特徴がある」と主張し、これを根拠に人間と類人猿を明確に区別した。この主張は、ハクスリーが「類人猿と人間の間には連続性がある」とする立場に反対するものだった。オーウェンはまた、ハクスリーを「ヒトの先祖を変形した類人猿だと主張する者」と表現し、彼の進化論的見解を侮辱しようとした。

オーウェンの主張は科学的根拠に欠ける部分が多く、最終的にはハクスリーによって反論され、信用を失う結果となる。

1863年1月、オーウェンはドイツで発見された始祖鳥(ただし頭部はなかった)の化石を大英博物館のために購入した。それは長い尾椎と融合していない翼の指をもち、原・鳥類というダーウィンの予言を満たすものだったが、オーウェンは進化論に反対する立場からこれを疑いのない鳥類として記載した。この記載にハクスリーは猛反論している。※1

イギリスの進化論支持者である生物学者のハクスリーは鳥類が恐竜の子孫であるとの説を提唱した。彼はコンプソグナトゥスと始祖鳥の骨格を比較し、前足と羽毛は別として、両者の骨格がよく類似していることを示した。(Wikipedia「羽毛恐竜」)歯のある顎や長い尾、爪のある指など、獣脚類恐竜(特にドロマエオサウルス類)に似た特徴が見られる。

始祖鳥以前にも、進化論を支持する証拠として地質学的記録や他の化石(例: 絶滅種や地層から見つかった生物群)が議論されていた。ただし、始祖鳥はその明確な中間形態から特に注目され、「鳥類が恐竜から進化した可能性」を示す重要な例となった(始祖鳥は現生鳥類の直接な祖先ではないものの、鳥類が恐竜から進化したことを示す「ミッシングリング(失われた環)」として広く認識されている)。

※1…Wikipedia「リチャード・オーウェン」日本語版

※2…Wikipedia「Richard Owen」英語版

※3…『生物学の歴史(上)』八杉龍一1984.11.20NHKブックス