【イギリスの歴史を探す マッサン ①渡英編】

日本人で初めてスコッチの作り方を本格的に学んだ竹鶴政孝、通称「マッサン」(NHKドラマにもかつてなりました)。

本格的なウィスキーを日本で作りたいと言う思いから、スコッチランド留学が決まりました。

彼がスコットランドに向かったときには、スコットランドの有名な大学で、ウィスキーについて研究できれば嬉しい、くらいの見通しかありませんでした。

しかし、ウィスキーの醸造に関わる応用科学を専門とするウィルソン教授の講義を受けたとき、思ってもない方向に道が開かれました。

それは、実際にスコッチを作っている蒸留所に行って職人から作り方を学ぶという道です。

、、、何回かに渡って、マッサンのスコッチの修業経験をベースに、スコッチなどのイギリスの歴史を探ってみたいと思います。

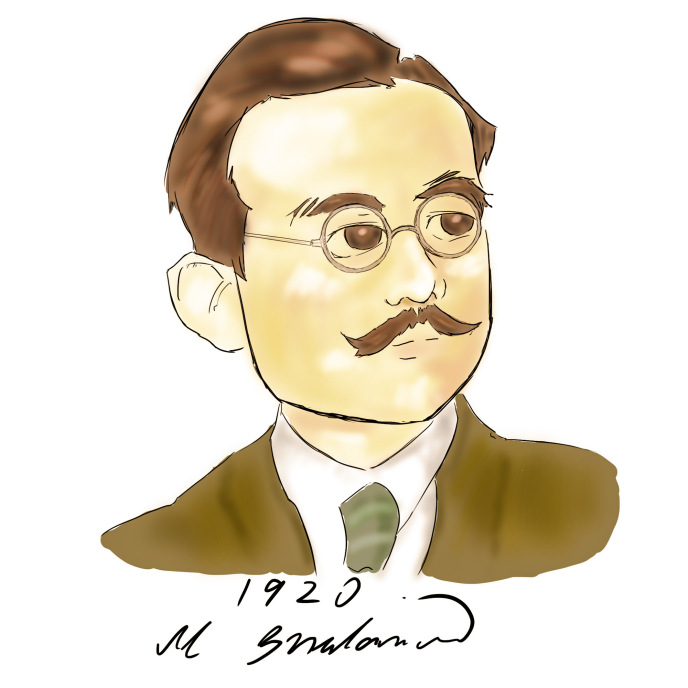

⇧竹鶴がスコットランド留学前に、作っていたとされる「赤玉ポートワイン」の有名なポスターをベースに描きました。

1900年代初頭は、ワインにしろ、ウィスキーにしろ、原酒をベースに水や砂糖などを混ぜて売るイミテーション(模造)が多く流通していました。

竹鶴が作っていた「赤玉ポートワイン」もポルトガルワインをベースに日本に飲みやすいように調合したものでした。

しかし中には、国内で本格的なワイン、ウィスキーの原種を作りたいと言う思いが沸き、ワインにおいては相当な努力をして国内で作るものも現れました。

ウィスキーにおいては、実際にアメリカにいきウィスキーの製造に麦芽(モルト)でなく、「麹」によって大量製造する方法で結果を残した高峰譲吉(アドレナリン発見者)が1909年国産ウィスキーの可能性を説いた講演を夏目漱石が聞いたという例が顕著でありますが、高峰譲吉自身は職人でなかったり、まだ本格ウィスキーのニーズはまだ少なかったり、実現はされていなかったようです。

しかし、第一次世界大戦によってヨーロッパへの輸入が伸びた日本は好景気となり、成金なども目立ち始め、洋酒などの贅沢品も多く売れるようになり、本格ウイスキーのニーズも増えていき、そのチャンスと竹鶴の思いが重なり、1918年スコットランド留学が実現するのです。

⇧スコットランドに留学中の1920年の写真をイラスト化。

鼻の形など、スコットランドではスペイン人と間違えられる事が多かったらしい。、、、ただ、そのおかげでウィルソン教授に話しかけられて、当時スコットランドには日本人を見た人が少なく、ウィルソン教授をはじめ多くの人に気に入られるきっかけとなったようです。

ウィルソン教授には、もともと蒸留装置の研究をしてワインやウィスキーなどの蒸留法を科学的に詳しく書いたネットレトン(※1)の本を紹介され、日夜その本と格闘することから、スコットランド修業が始まったと言えます。

その後、職人の元で働くのですが、「からだで覚える」のは頭で勉強するのとはまた違う事を実感し、新たな気持ちで取り組んでいます。

…ただ、頭で覚えていた知識があって、更にからだで覚えた経験のこの2つがスコットランドで稀有な経歴となっていくのだと思います。

※1…Joseph Alfred Nettleton (1851~1939)でおそらく読んだのは『The manufacture of Whisky and Plain Sprit』(1913)です。彼はもともとサマセット・ハウスの内国歳入(revenue)研究所で働き、その後醸造研究所のフェロー(研究員)になっている方で、醸造と蒸留のいくつかの著作を書いた方です。その後、1893年にスピリッツの作り方に関する著作を書き、その後凝縮と冷却に関する蒸留の研究を行い1897年に『Condensing and Cooling in Pot-Still and Patent-Still Distillation』を執筆し、集大成のような感じで1913年にこの著作を書いたようだ。

※2…基本的には『ウイスキーと私』竹鶴政孝・著を参照して記事を書く。ただ、この著作で編集者が述べているように、竹鶴自身の記憶違いや思い違いも細かいところにあり、そこは修正の方の立場を取って執筆。

マッサンから学ぶスコッチ ②奥さん・リタ

リタと竹鶴の出会いは、スコットランドのアフタヌーンティー(ハイティ)であった。

竹鶴がグラスゴー大学で応用化学などウィスキーの勉強をしているとき、大学内にエラという学生が、彼女の父親が大の親日家であったため自宅のアフタヌーンティーに竹鶴を誘った。

イギリス、特にスコットランドでは午後三時ごろ、たくさんのホームケーキと紅茶で軽い食事をする習慣があり、それは社交の場も兼ねていたようである。

そのアフタヌーンティーにてエラの姉であるリタと竹鶴は出会う。

第一次世界大戦で1919年婚約者を亡くしたばかりのリタにとって、竹鶴は日本から単身でスコットランドまで勉強しにきていた姿に同情を抱いたようだ。

しかし、その後、クリスマス・プディングで結婚を暗示する占いが出たり、色々な出来事がありリタと竹鶴は結婚することになる。

この出会いのアフタヌーンティーは、竹鶴自身は「ハイティ」といっている。

「ハイティ」とは、ヴィクトリア時代にスコットランドの労働階級でアフタヌーンティーより遅く夕食を兼ねたダイニングテーブル(アフタヌーンティーは背の低いテーブルで行われることが多かった)で行うお茶会のことだが、竹鶴は「ハイティ」とアフタヌーンティーは同じような感じで記述している。

因みに、アフタヌーンティーはオペラなどコンサートを見に行くための腹ごしらえとして午後3時ごろにとる上流階級のお茶会としてのニュアンスが強いようである。

、、、リタと竹鶴は、スコットランドのバグパイプの演奏を聴いたり、ネッシーで有名なネス湖にも行ったりしている。

「イギリスでは、クリスマスの日のために、何か月もかけつくるプディングがある。この中に6ペンスの新しい銀貨と、裁縫に使う指ぬきを入れて、占いを楽しむ習慣があった。めいめいでケーキを切って食べるが、その中に銀貨が入っていると、その人は「金持ちになれる」、女の子に指ぬきが当たれば「いいお嫁さんになれる」、そしてもし、女の子に指ぬき、男に銀貨が入っていれば二人は将来結婚するという、たわいのない占いである。

ところがその年のクリスマスには偶然にもリタのケーキに指ぬき、私のケーキに銀貨が入っていたのである。」(※1)

、、、この私とは、スコッチを日本でいち早く本格的に学んだ竹鶴の事であり、リタはこのクリスマスの後に結婚する奥さんである。

クリスマスプティングは、中世のイギリスに起源をもったクリスマスケーキのようなもの。

ヴィクトリア女王の時代にアルバート王子がクリスマスプディングを英国王室のデザートに採用して以来、イギリス国民のクリスマスに欠かせないデザートとして定着したと言われることが多いですが、1714年プディング王としても知られるジョージ一世がドイツからお肉を用いない方法をクリスマスのご馳走に用いた事から端を成すよう。

普及の要因としてはオーブンを使わず蒸すことによって作られるため、最下層のオーブンがない家庭でも作れるというところもあったよう。

アルコールの含有量が多いため長期間腐敗することはなく、長期間熟成するほど美味しくなると言われ、伝統的には1か月前(stir-up Sunday)から、早い人は1年前からクリスマスに向けて作るとも言われている。キリスト教の12使徒とイエスになぞらえ、13種類の材料が使われいなければならないという迷信があるとか。食べる前にブランデーをかけ、火をつけてアルコール分を飛ばし、香りをつけるため、ちょっとしたエンターテイメント的な要素もあるよう。

最後にヴィクトリア時代の1843年発表の小説「クリスマス・キャロル」(チャールズ・ディケンズ)のクリスマスプディングの登場シーンを引用。

“Mrs Cratchit left the room alone – too nervous to bear witnesses – to take the pudding up and bring it in… Hallo! A great deal of steam! The pudding was out of the copper which smells like a washing-day. That was the cloth. A smell like an eating-house and a pastrycook’s next door to each other, with a laundress’s next door to that. That was the pudding. In half a minute Mrs. Cratchit entered – flushed, but smiling proudly – with the pudding, like a speckled cannon-ball, so hard and firm, blazing in half of half-a-quarter of ignited brandy, and bedight with Christmas holly stuck into the top.”

マッサンから学ぶスコッチ③ スコットランド・モルト・ウイスキー・トレイル

今回は、日本で初めて本格的なスコッチの作り方を学んだ竹鶴(マッサン)が、特にシングル・モルトについて学んだローゼスを中心としたウイスキーの聖地の蒸留所を紹介します。

<イラスト【①枚目】:ウイスキー工場で働くシーン>

「留学してから初めての冬、ウイスキーの聖地と呼ばれていたローゼスでウイスキー工場の…実習に通うという幸運に恵まれた。これも全部教授の配慮によるものであった。」

「工場長はグラント氏であった。

グラント氏は「ウイスキーづくりの勉強はゴルフと同じで、本を読んだだけ、見ただけでは絶対だめだ。からだで覚えるものだ」という主義の持ち主であり、その環境を私にあたえてくださった。」」

「何とかして本格式のウイスキーづくりの方法を身につけて日本に帰りたいと必死になっていた私」は「人の嫌がる釜の中の掃除」も買って出た。

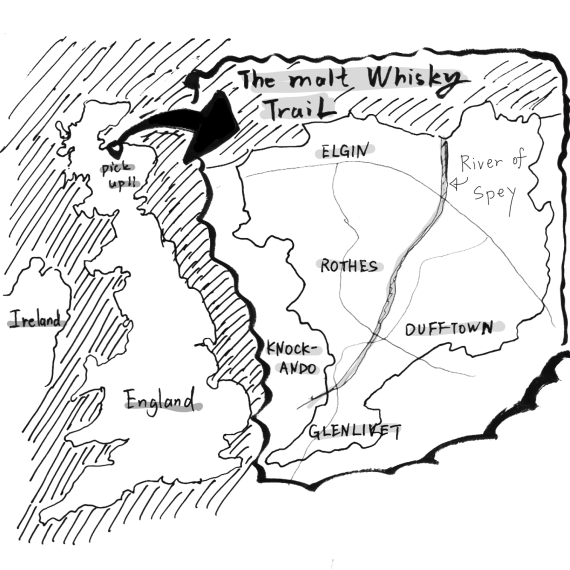

<イラスト【②枚目】:スコットランド・モルト・ウイスキー・トレイルの地図>

「ハイランドはモルト・ウイスキーの主要産地で」「なかでもスぺイ川やその支流にある小さな町ローゼス、ダフタウ、ノッカンドーの一帯には工場が密集している。」

現在では、「スコットランド・モルト・ウイスキー・トレイル」と呼ばれ、スコッチの歴史的なエリアとして指定されている。

<イラスト【③枚目】:グレンリベット蒸留所>

「ここを…有名にしたのは、(グレンリベット蒸留所の)創始者のジョージ・スミスである。この地方は、昔ウイスキーの密造者の楽園と呼ばれ、ほとんどの家が、おおっぴらで密造をしていたほどのスマグラー(密造者)の中心地であった。」

「1824年、ジョージ・スミスが最初に免許をうけて蒸留所を開いた」

それは国王ジョージ4世も愛飲したため、許可がおりたのである。

「グレンリベット蒸留所は、ピートのこげくさい香りを麦に強めにつけるのが特色の一つになっていた。そのためここの原酒がまだ若いときには、こげくささが、やや鼻につくが、年月とともに熟成し、すばらしい原酒に生まれ変わっていくのである。グレンリベットの年代ものの原酒が、特に高価で売られているのはこのためであった。」

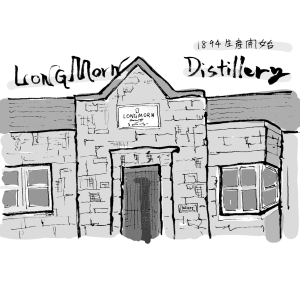

<イラスト【④枚目】:ロングモーン蒸留所>

「私はローゼスでは」ロングモーン蒸留所で、「おもに実習をかさね、グレン・グラントやグレン・スペイ、その奥にあるグレン・ローゼスの蒸留所を見て廻った。」

ロングモーン蒸留所は、1894年に開設された蒸留所で、現在では有名なブレンデッド・ウイスキーのシーバス・リーガル(Chivas Regal)の主要原酒となっている。

ロングモーンの地域性を象徴的に生かした味で、スパイシーなアクセントとバランスのとれた甘さが両立し、とてもフルーティで香りが良いのが特徴。

バーンサイド・ウェルズ(Burnside wells)近くの水や、モーレイ(Moray)の大麦、さらにマンノック(Mannoch)のピート(泥炭)とその地域の名産を使っている。

特にピートは、ジメジメして気温が低い土地だからこそできるもので、ヒースの花を主原料としたピートが大麦に独特の香りをつける。

<イラスト【⑤枚目】:グレングラント蒸留所>

「ローゼスの町の入り口にある」。

「品質のよさはスコットランドで1、2を競うといわれていた。」

創業者ジェームズ・グラントが設計した蒸留機によるクリアな色とピュアな味が特徴。

またジェームズ・グラントは創業時、ヴィクトリア様式の庭園を作ることでこの土地の自然の美しさを讃えたようで、現在もこの蒸留所の近くの庭園は見事らしい。

現在も観光客が年間一万人近く来るという。

※…「」内は全て『ウイスキーと私』竹鶴政孝から引用。追加情報は、英語版wikipediaと、それぞれの蒸留所のHPを参考にして執筆。マッサンのスコットランド留学は1920年前後である。