レオナルド・ダ・ヴィンチはミラノにおいて、都市計画に携わっていました。

そのときミラノではペストが流行っていて、ダ・ヴィンチは過密して立ち並ぶ建物が作り出す不衛生な環境を改善するために、建物を分散させる都市計画を提案しています。

そんなダ・ヴィンチの都市計画のアイディアに大きな影響を与えた人として、レオナルドより30年位前にミラノに来ていた「フィラレーテ」という先人がいました。

ミラノはヴィスコンティ家の時代はフィレンツェに対抗してゴシック建築に力を入れてフランスやドイツから技師を呼び寄せていました。しかし、フランチェスコ家に代わるに至り、フィレンツェの技術を積極的に学ぼうという姿勢に変わりました。

そこでフィレンツェの代表とも言えるメディチ家から推薦されてミラノに来たのが「フィラレーテ」でした。

また彼は初めて建築・都市に関する包括的な著作を書いたこともでも有名です。当時は建築論の書物も出始め居たのですが、臨機応変に対応するメゾットのようなものが多く、建築は「こうあるべきだ」という統一的な主張を述べた書物はありませんでした。

彼の理想は完全には実現されていないものの、ミラノのフランチェスコ城のメインとなる塔の建築や現在ミラノ大学となっている建築など、ミラノの主張な建物となって現在も姿を見ることができます。

今回はそんな「フィラレーテ(Filarete)を「ミラノ」という場所と共に考えていきたいと思います。

■①ミラノにおけるフィラレーテの建築■

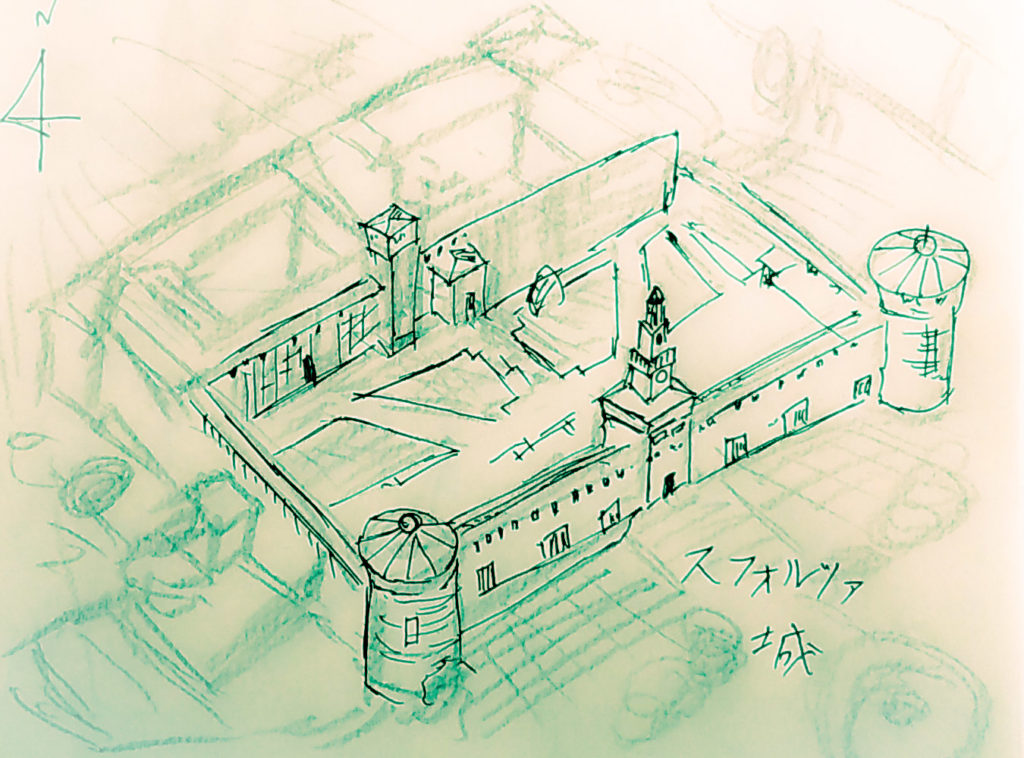

現在ミラノに観光に行くとおそらく「ミラノの大聖堂」と共に、「スフォルツァ城」に観に行くことが多いと思います。そのスフォルツァ城のメインとなる塔の改修をフィラレーテは任されます。

ミラノは1397年にミラノ公国と皇帝に認めらえて以来、ヴィスコンティ家が統治していました。しかし、1450年ヴィスコンティ家の傭兵長フランチェスカ・スフォルツァがスキをついてミラノの公主となりフランチェスコ家の統治となりました。

フランチェスカ・スフォルツァがミラノ公主になる際、ヴィスコンティ家はフィレンツェと対立していたのですが、逆にフィレンツェの協力を得ることによって実現しました。その兼ね合いもあり、フランチェスカがミラノを立て直す際、今までフィレンツェに対抗してゴシック様式だったものを、積極的にフィレンツェの技術を取り入れて再建することにします。

その際、フィレンツェの統治者ともいえるメディチ家から「フィラレーテ」を紹介してもらったのです。

そのため、ミラノ公国の顔とも言えるスフォルツァ城のメインの塔の改修を「フィラレーテ」に任すことのによって、公国の人に統治者がかわったことを伝えようとしたのでした。

しかし、スフォルツァ城の改修よりも、フランチェスカ・スフォルツァはミラノに大きな総合病院を立てることを急務としてました。これは、当時のミラノにおいては病院が分散されていて、民衆が十分に医療を受けられない状況にあったため、医療を受けられるような環境を作ることによって民衆の支持を得ようとした政策でした。この建物の計画を「フィラレーテ」に任せたのです。

「Ospedale Maggiore」と呼ばれる建物で、訳すと「大きな病院」という意味になります。冒頭のイラストの建物でもあり、現在はミラノ大学がその建物を使っていて、「Ospedale Maggiore」という名前は隣に現代的なビルを作りその病院が受け継いでいます。

「Ospedale Maggiore」は「フィラレーテ」が設計したのですが、建築自体は「フィラレーテ」は建築家の名声の争いに負けてしまいミラノから離れてしまったため、違う人が担当しています。

しかし、デザイン自身は「フィラレーテ」の考えに基づいていて、「フラレーテ」が意識していたローマやフィレンツェのブルネレスキの考えを踏まえたデザインとなっています。建物は正方形を作る中に作るように塔が配置され、さらのその塔は遠近感を感じるようなアーチ形の柱の連続によってなりっています。このような幾何学的バランスを重視したデザインの仕方が「フィラレーテ」の特徴を表しています。

■②フィラレーテの建築論■

フィラレーテは1460年から1464年にかけて描いた建築や都市に関する著作を書いています。これが現在、初めて建築と都市について包括的な理想を描いた書物として、ルネサンスの古典として評価されています。

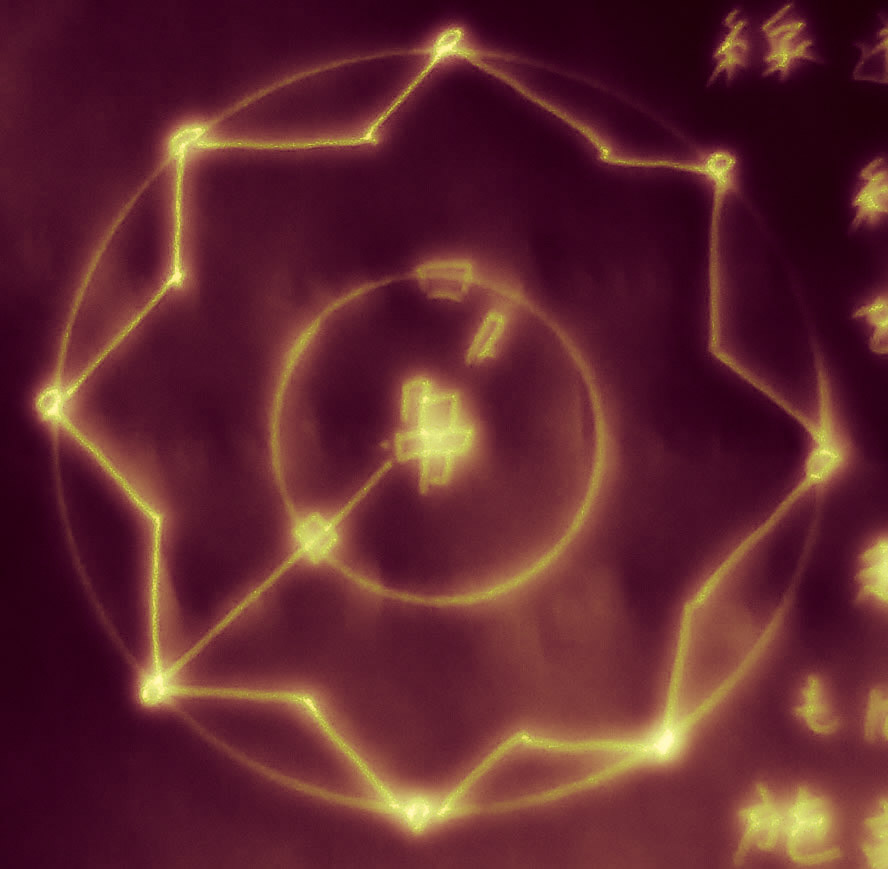

また現にミラノはフィラレーテが述べたような同心円を描き、放射状に道路が走る形になっているため、影響を感じることもできます。レオナルド・ダ・ヴィンチは1482年にミラノに来るのですが、ミラノの都市計画を考える際、フィラレーテの事を意識して同心円と放射状の都市のアウトラインをベースとしているなど、後世に対する影響も大きかったです。

重要なポイントとしては「もはや中世都市のように宗教施設が優位を占めるのではなく、…人間のための理想的な都市という、それまでになかった考え方をひょうめいしたものであった。(※1)」ことと、「包括的な内容を持つ都市を明快な形で示した最初の例(※2)」であることです。

ミラノは大聖堂が中心となって放射状に道路が走っている感がありますが、フィラレーテは理想としては中心には人間のための理想的な建築を置きたかったようです。また、都市の形としては都市の機能よりも、まず理想的な幾何学的形状をベースにアウトラインを引くという考えは、当時ルネサンスに流行っていたプラトン主義と相性も良く受け入れられたようです。

また「フィラレーテ」とほぼ同年代に「アルベルティ」というレオナルド・ダ・ヴィンチより前の万能人として有名な人がいます。アルベルティはフィレンツェで活躍したのですが、彼も「建築論」を書き、フィレンツェのサンタ・マジョーレ聖堂のファザードの改築をデザインしています。しかし、「フィラレーテ」自身も「アルベルティ」を著作で批判しているのですが、「アルベルティ」の建築論は「土地の特性にたいして臨機応変に対応できる方法を唱えた(※3)」のであり、理想的な一つの完璧な像を捉えていませんでした。そしてその包括性と統一的な理想像の提案がルネサンス的でもあり現在もルネサンス期の重要な古典として評価されているようです。

■③フィラレーテの生涯■

フィレレーテは1400年にフィレンツェで生まれます。そして、1400年にサンジョヴァンニ洗礼堂の扉の彫刻コンテストでブルネレスキに勝ったことも有名なギベルティの元で働きます。実際、サンジョヴァンニ洗礼堂の青銅の彫刻の仕事に携わったようです。

その後、1433年にローマにおそらく実力を買われていくことになります。1445年には教皇ユージン4世の命で、旧聖ピエトロ聖堂(旧というのはこの頃のピエトロ聖堂を壊し、現在のピエトロ聖堂を作ったため)の聖堂の扉の彫刻を行っています(但し扉は移設され現在のピエトロ聖堂に現存しているようです)。

しかし、聖具盗難の嫌疑をかけられ、1448年フィレンツェやアレッツォ、1449年にヴェネチアに移ります。その際、フィレンツェの次期統治者として期待されていたピエロ・デ・メディチ(痛風もちのピエロとして知られるが、芸術に対する審美眼は確かだったと評価されている)に評価され(ローマに行く前のフィレンツェからあるていどピエロに評価されいたようだ)、1451年ピエロ・デ・メディチの推薦も受けてミラノに行く。

ミラノで公主になったばかりのフランチェスカ・スフォルアの理想の都市の建築的な実現役としてミラノでフィラレーテは活躍する(詳細は上記の「①ミラノにおけるフィラレーテの建築」を)。

1465年に建築家の名声の競争に敗れ、ミラノを離れフィレンツェなどに行くが最終的にはローマで1469年に没したようです。

※1…『建築家レオナルド・ダ・ヴィンチ』長尾重武、1994、中公新書 ※2…同上 ※3…同上 ※4…全体的には上記の書籍と共に日本版・英語版・イタリア語版ウィキペディアを参照。